はじめに

この文書はWeb開発の入門ガイドです。 Web開発を進めていくための助けになれば幸いです。

目次

- はじめに

- Web開発入門

- Web開発研修

- Web開発環境構築

- 🔗 Reactフロントエンド開発入門

- REST APIと非同期処理

- Honoハンズオン

- Hono + React 連携

- 🔗 今日こそ理解するCORS

- SQLiteハンズオン

- 開発実践

- Node.js Test Runnerではじめる自動テスト

- Web

- JavaScript

- Webサイトを公開する

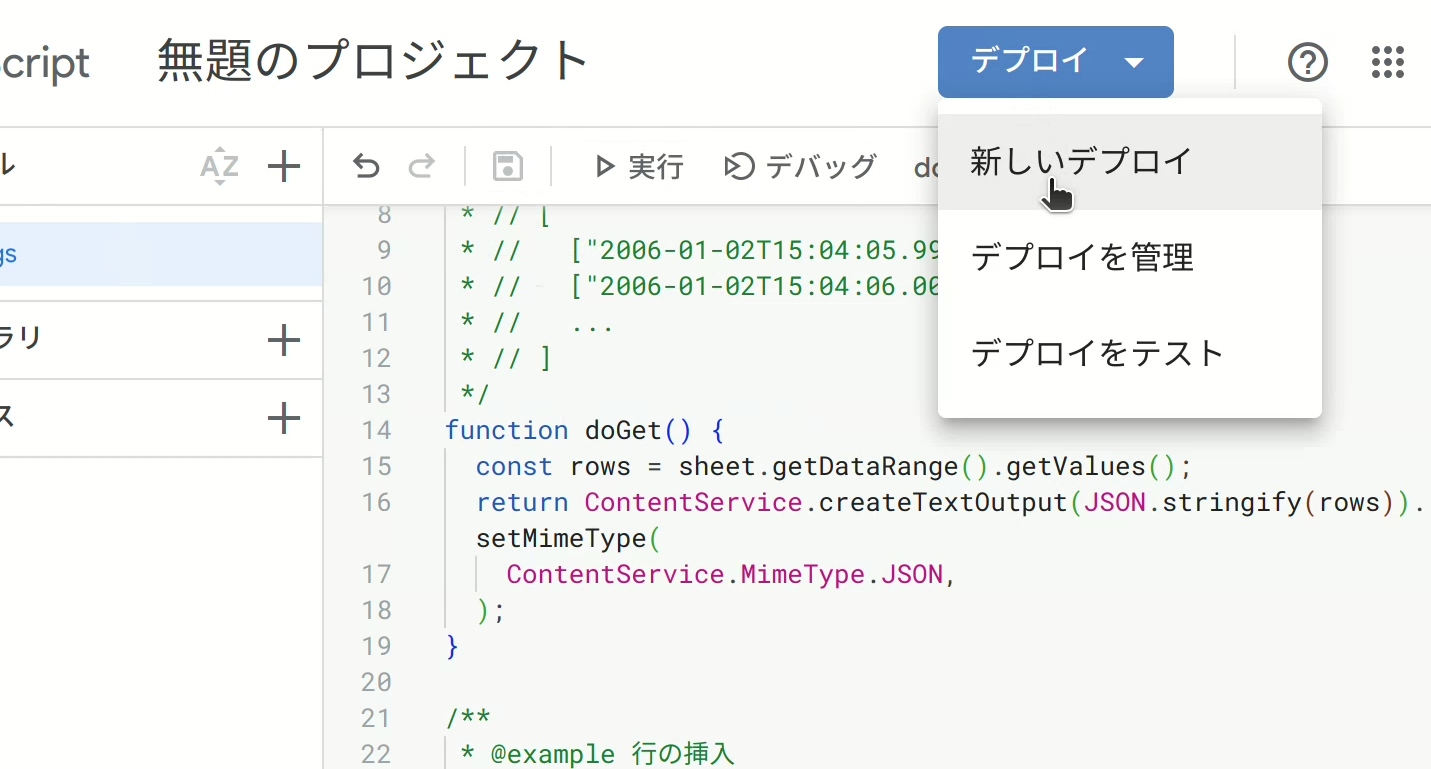

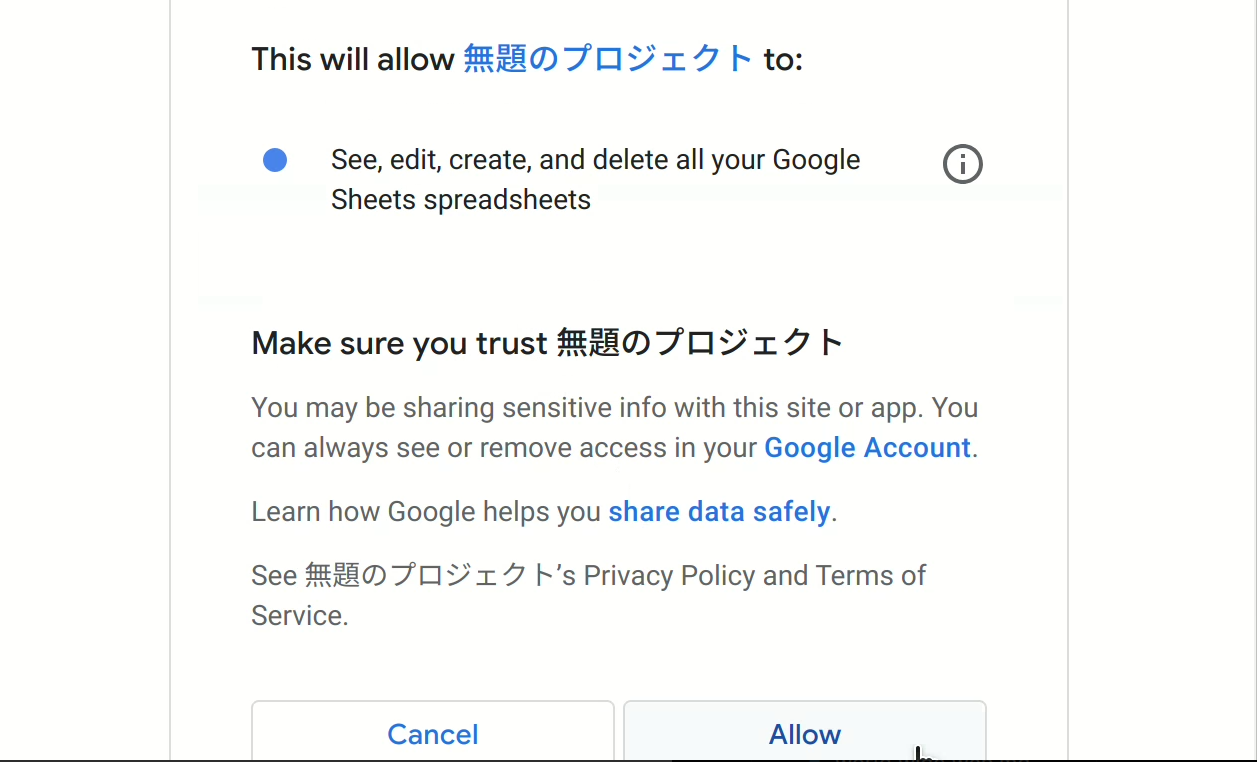

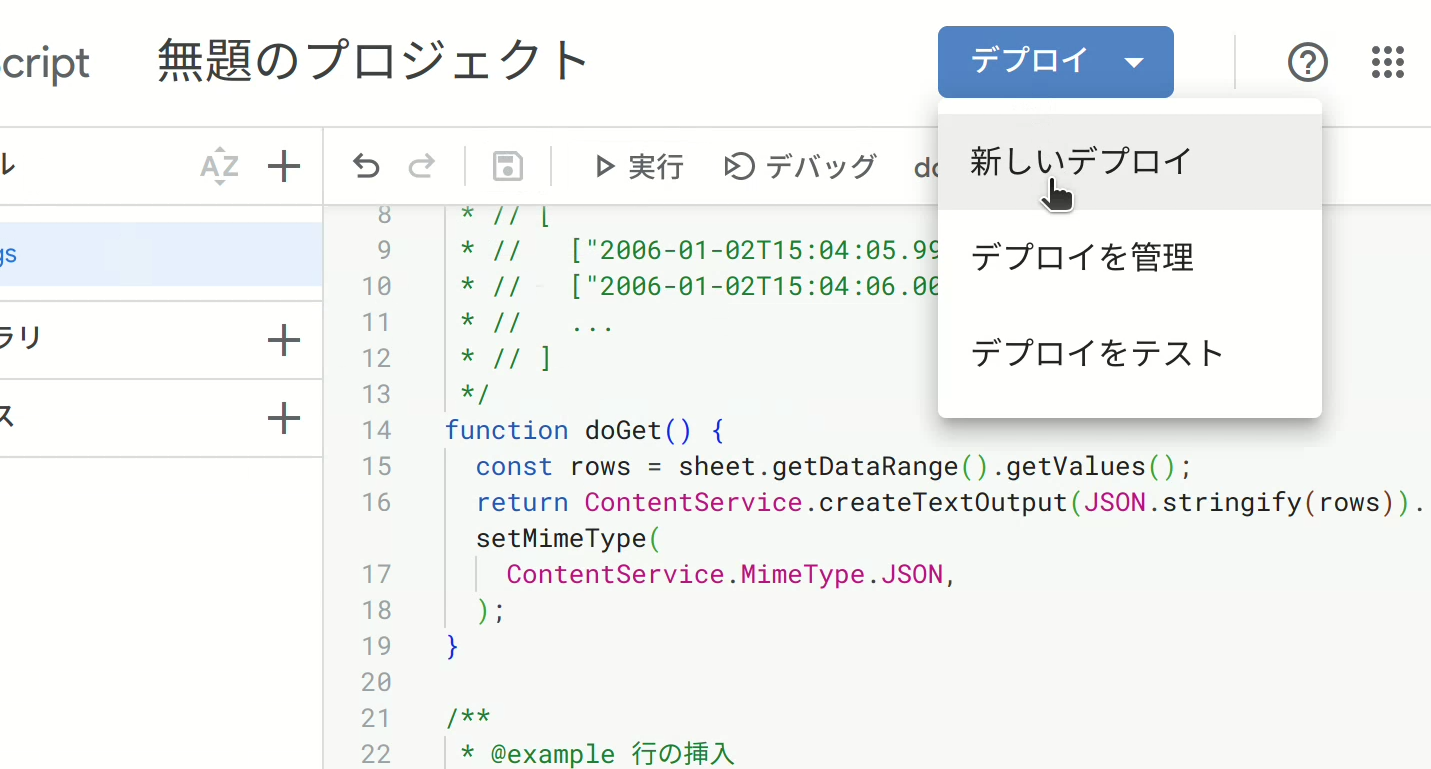

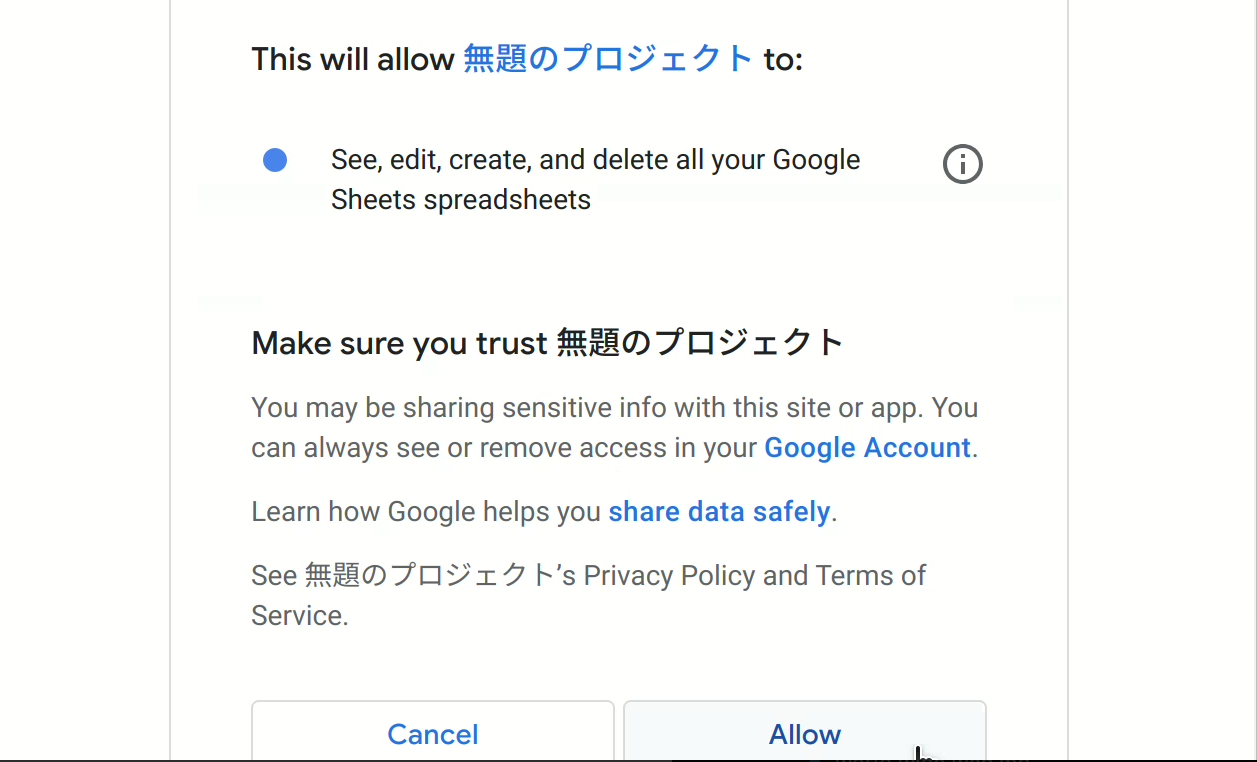

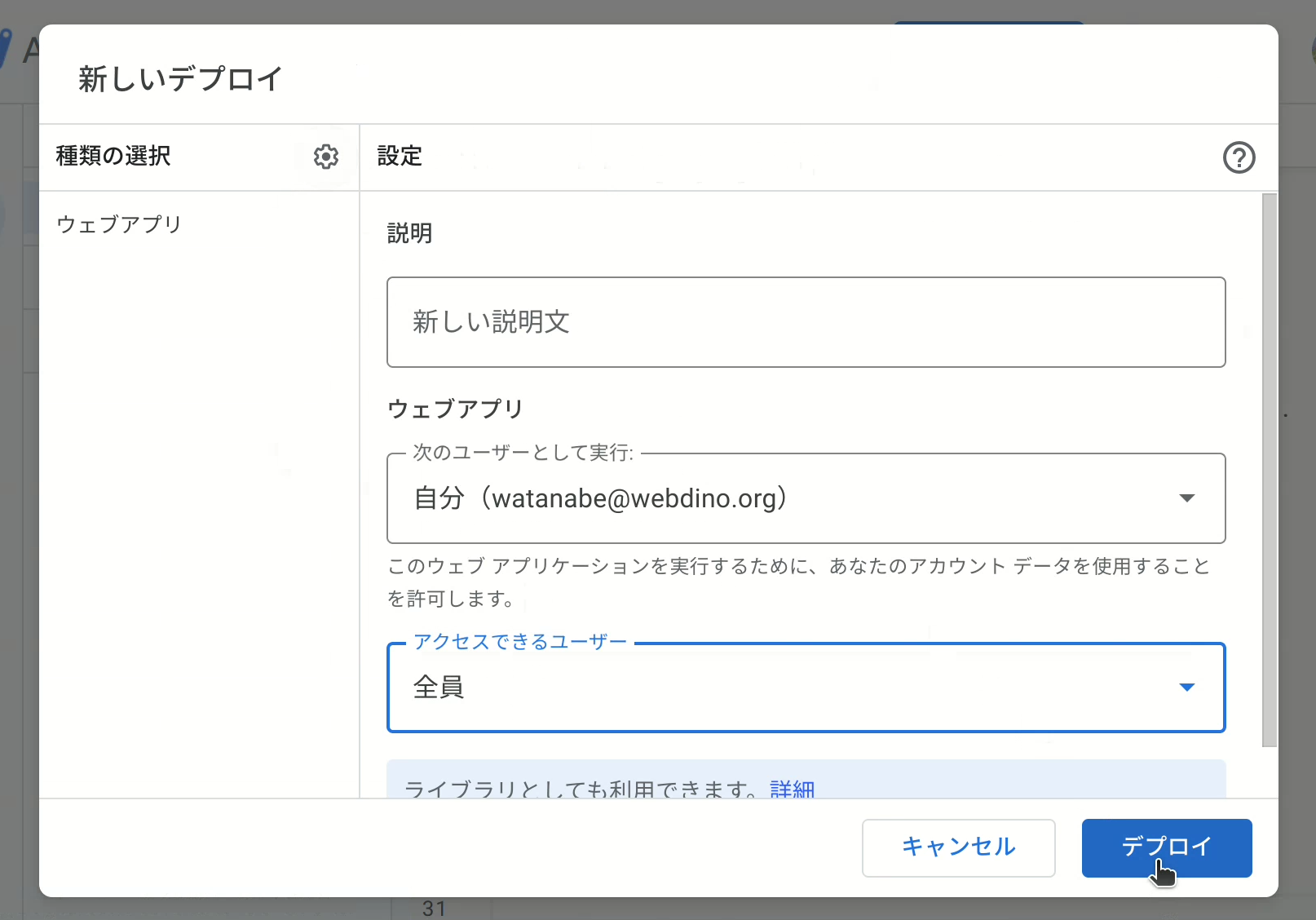

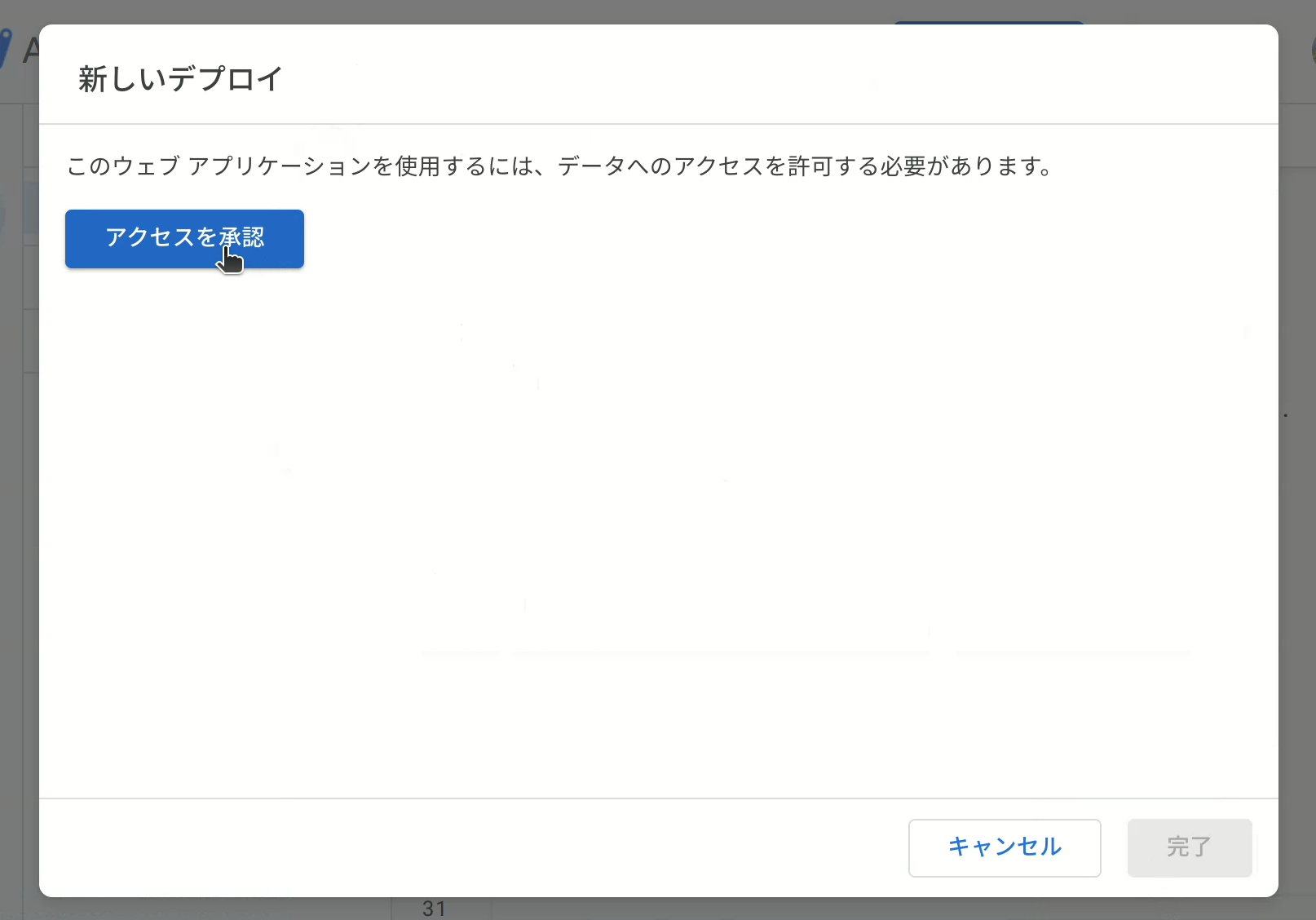

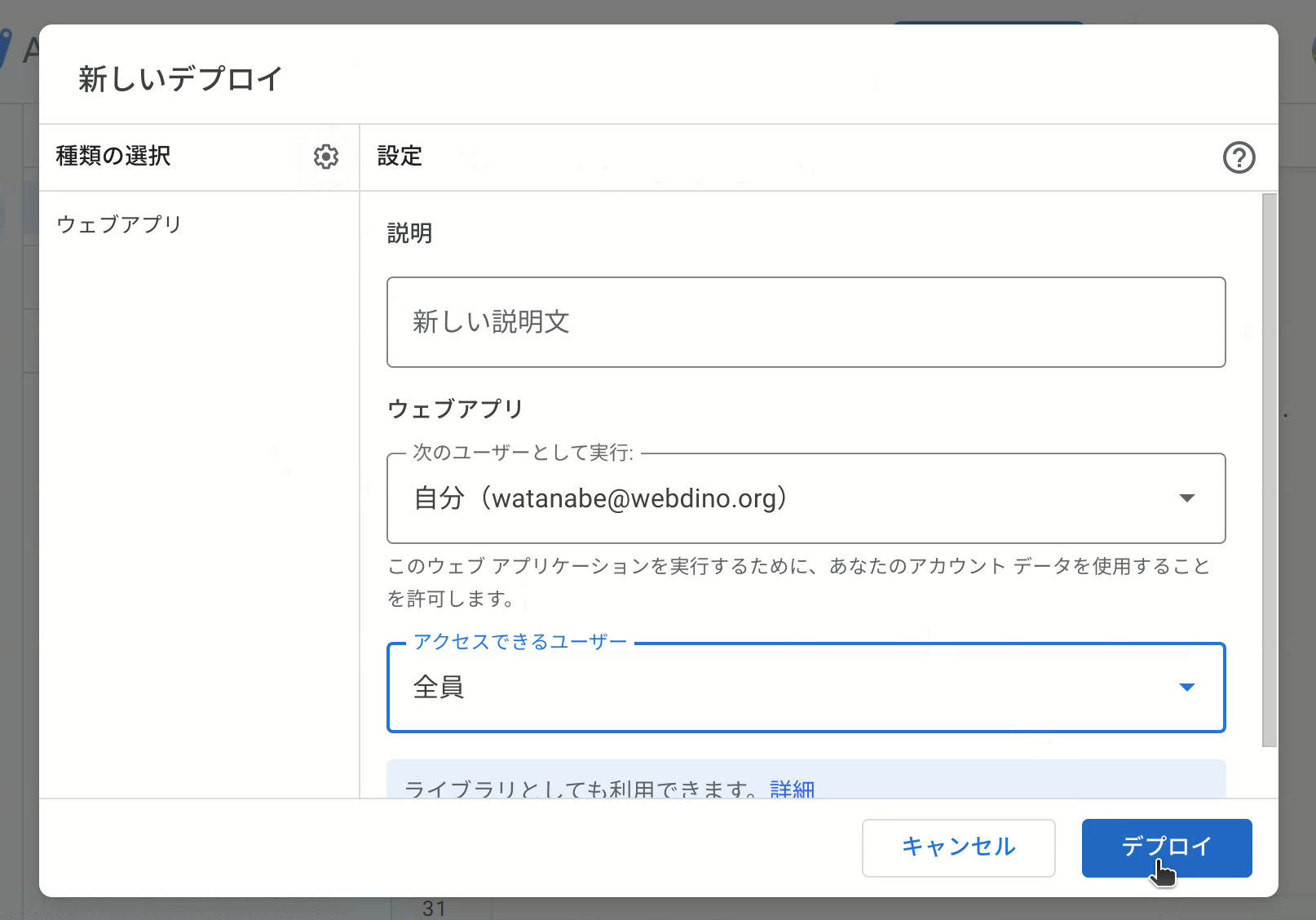

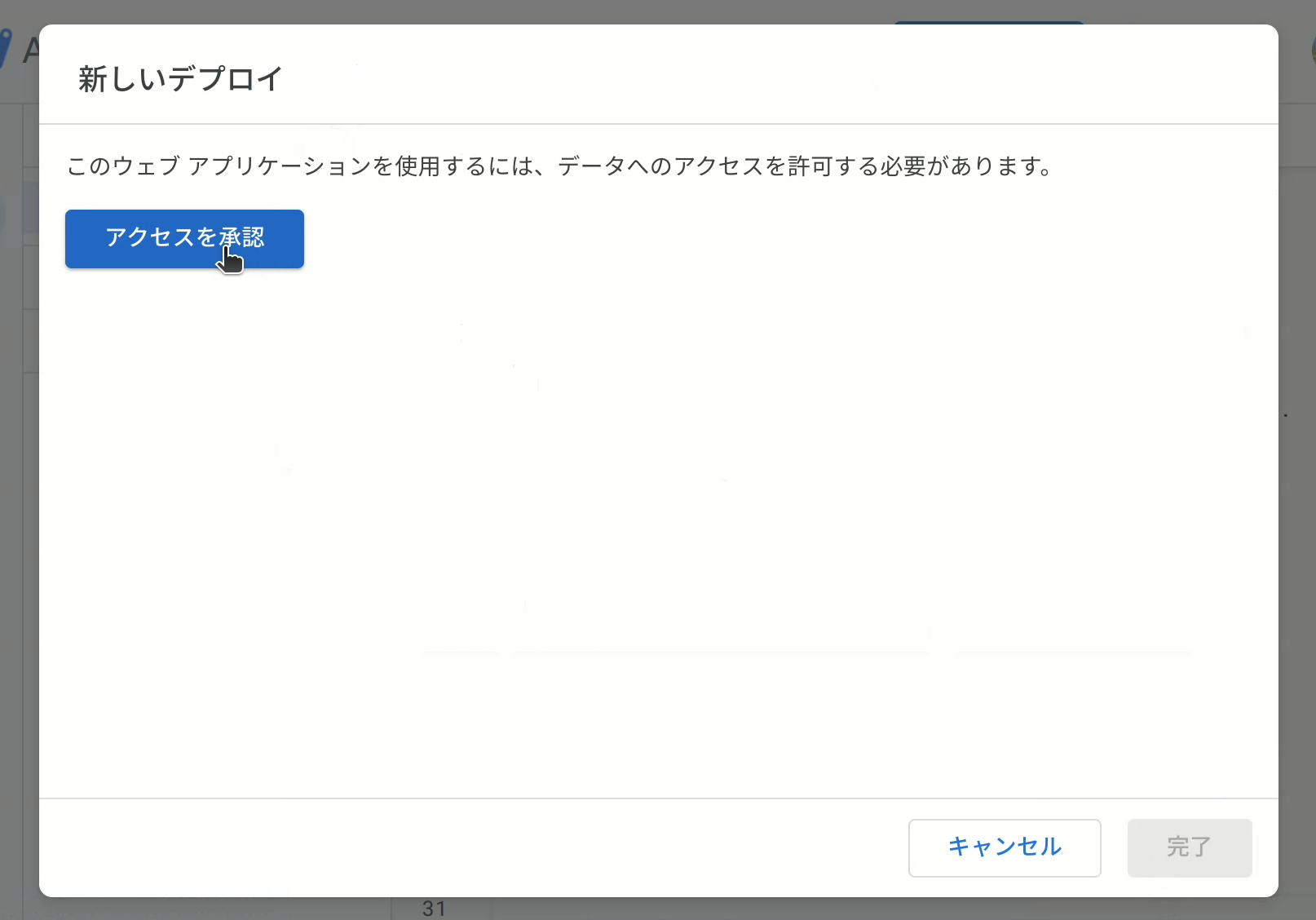

- Google Apps Script (GAS) で作るWebアプリ

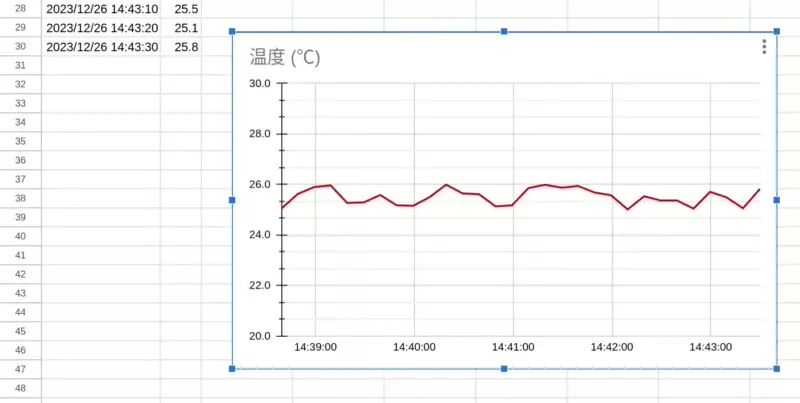

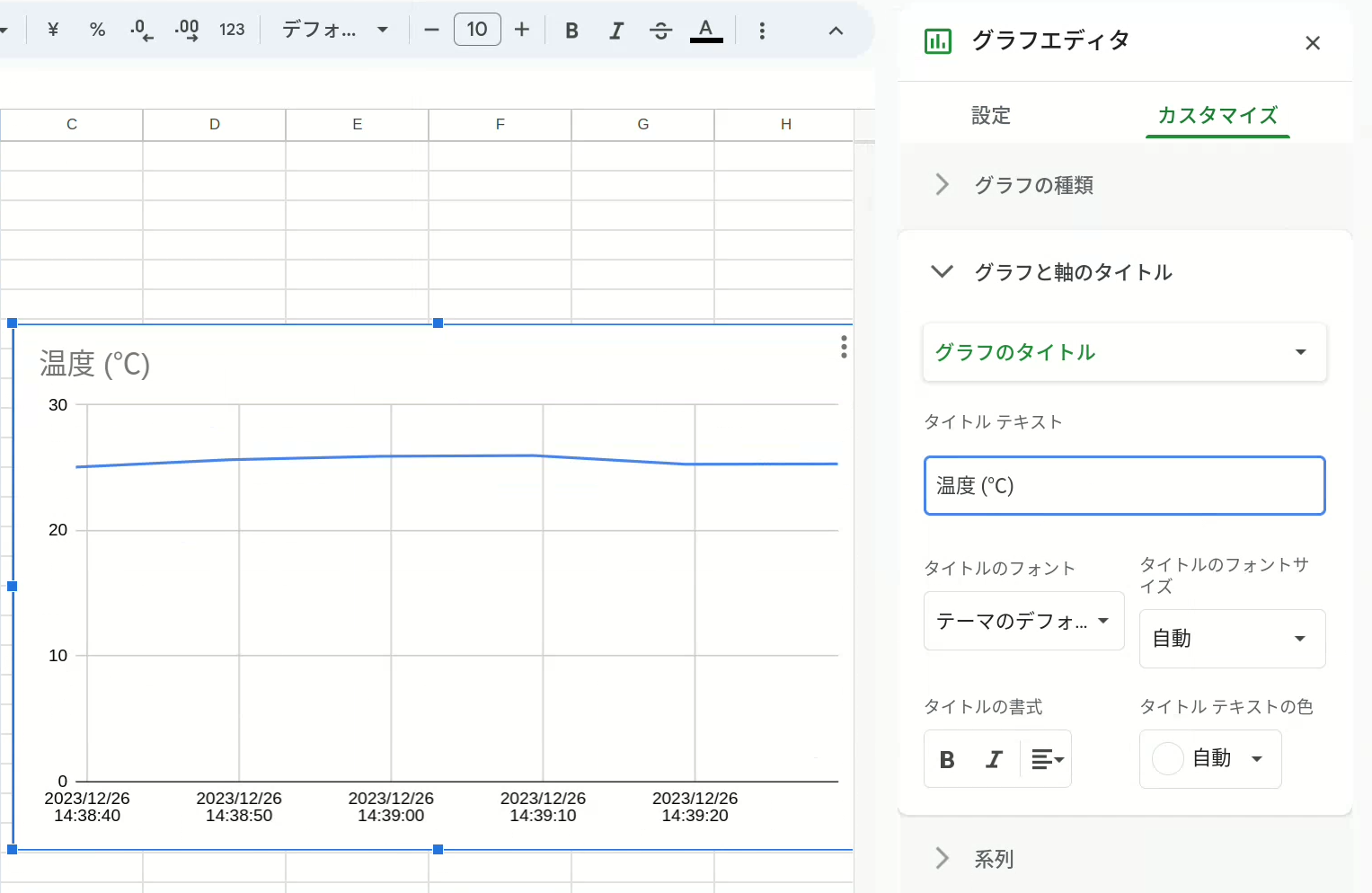

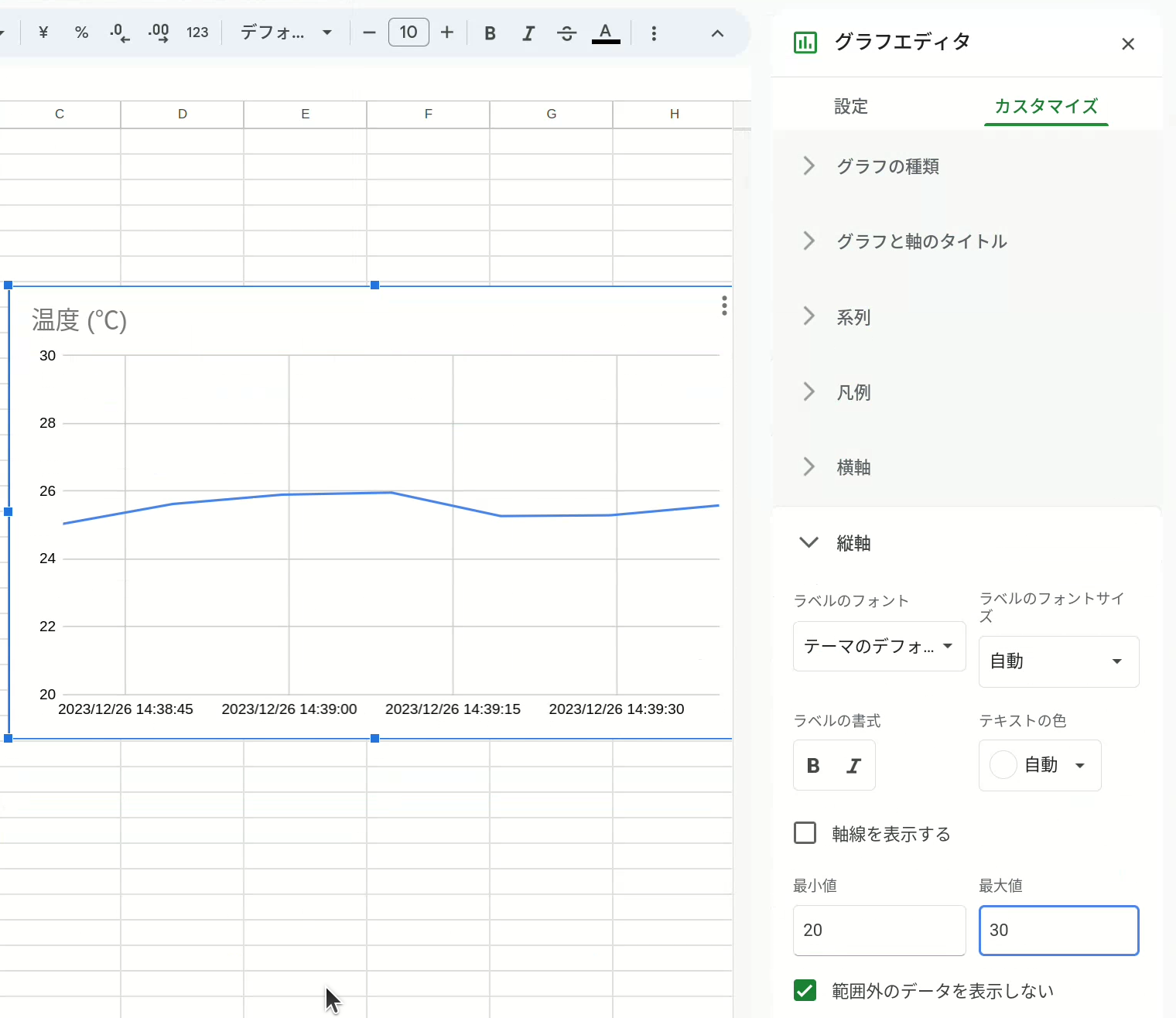

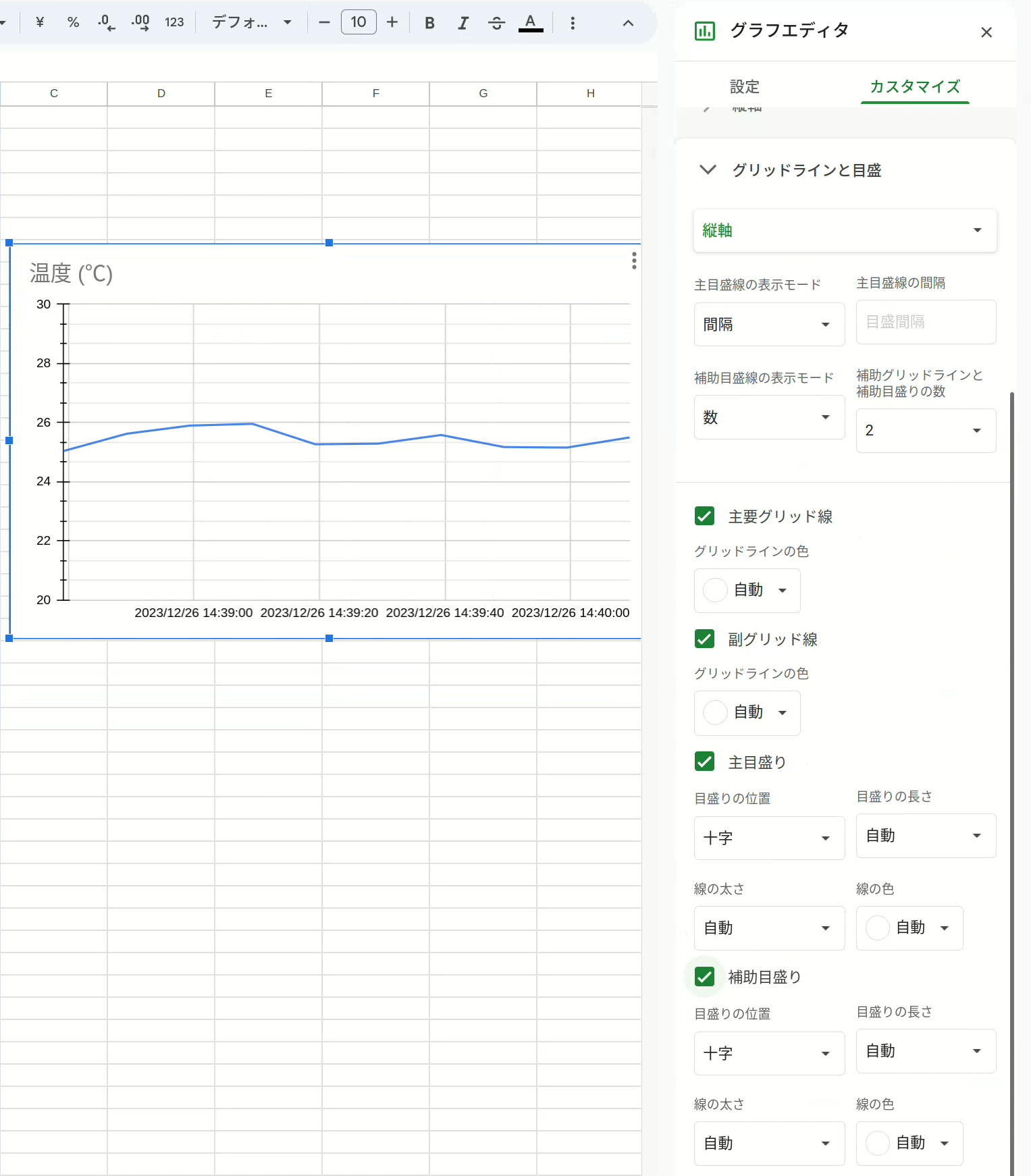

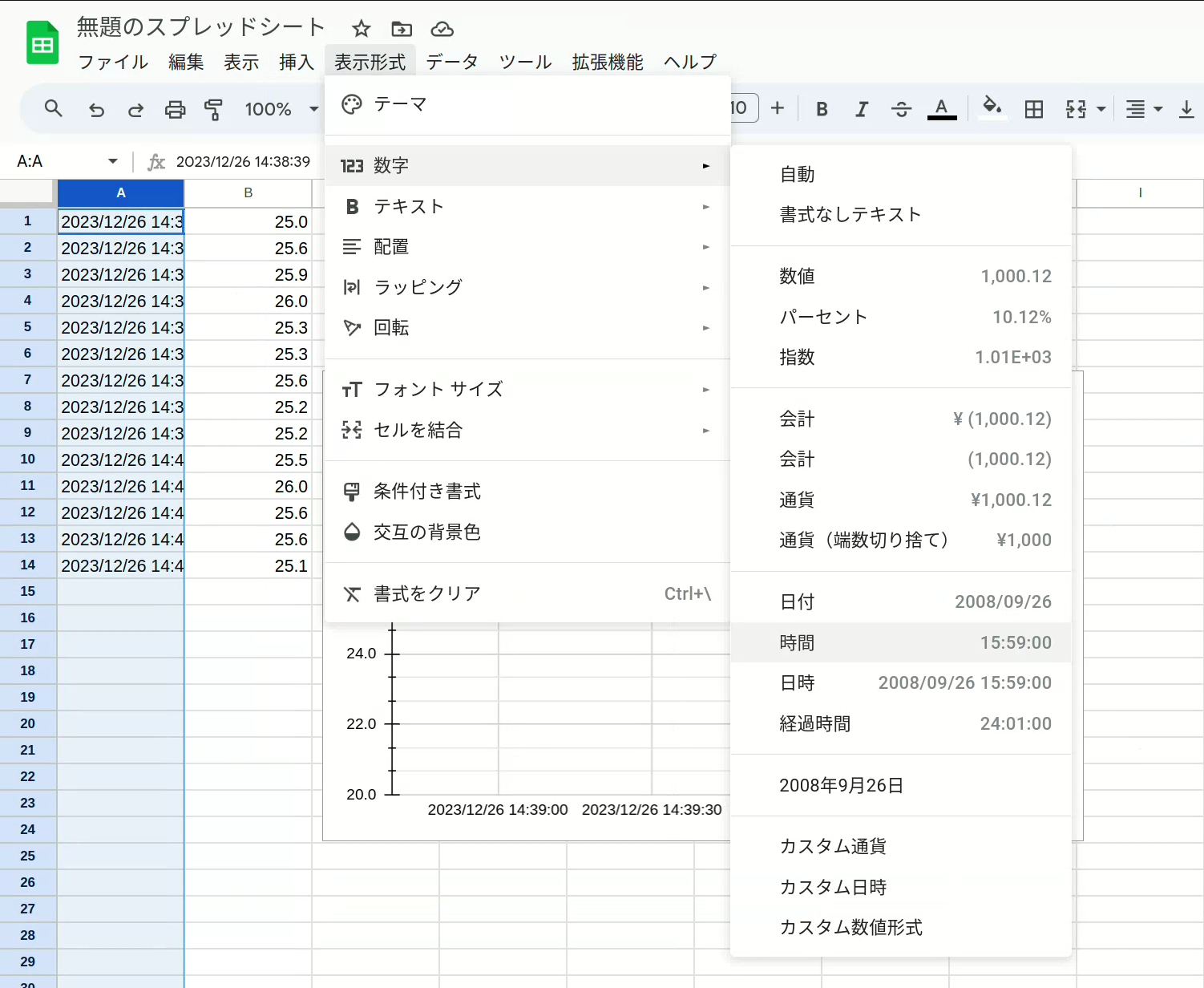

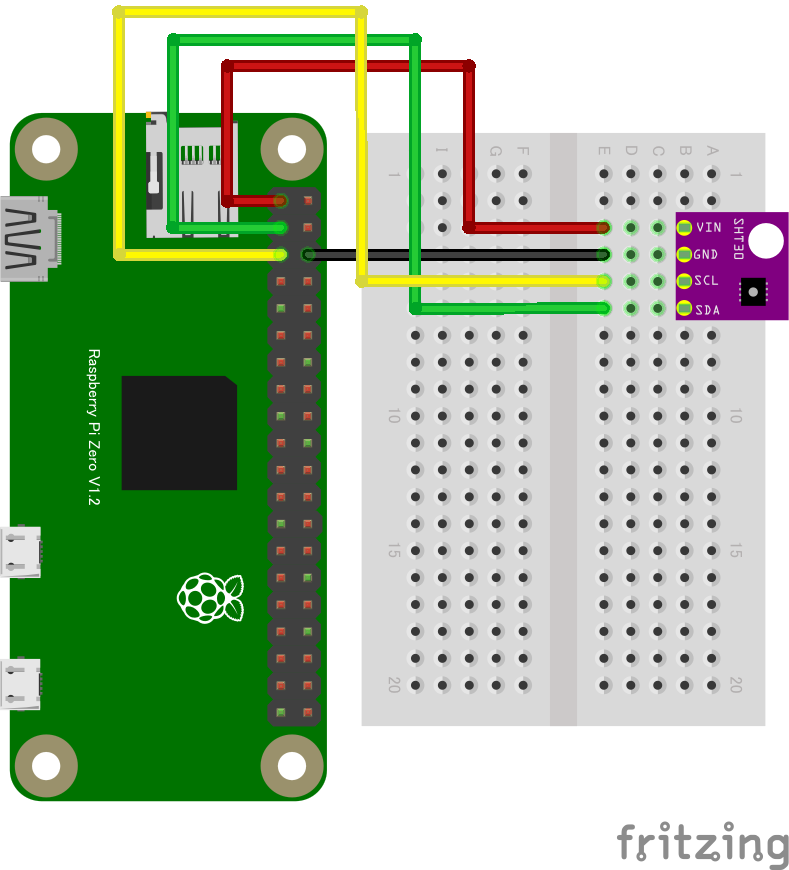

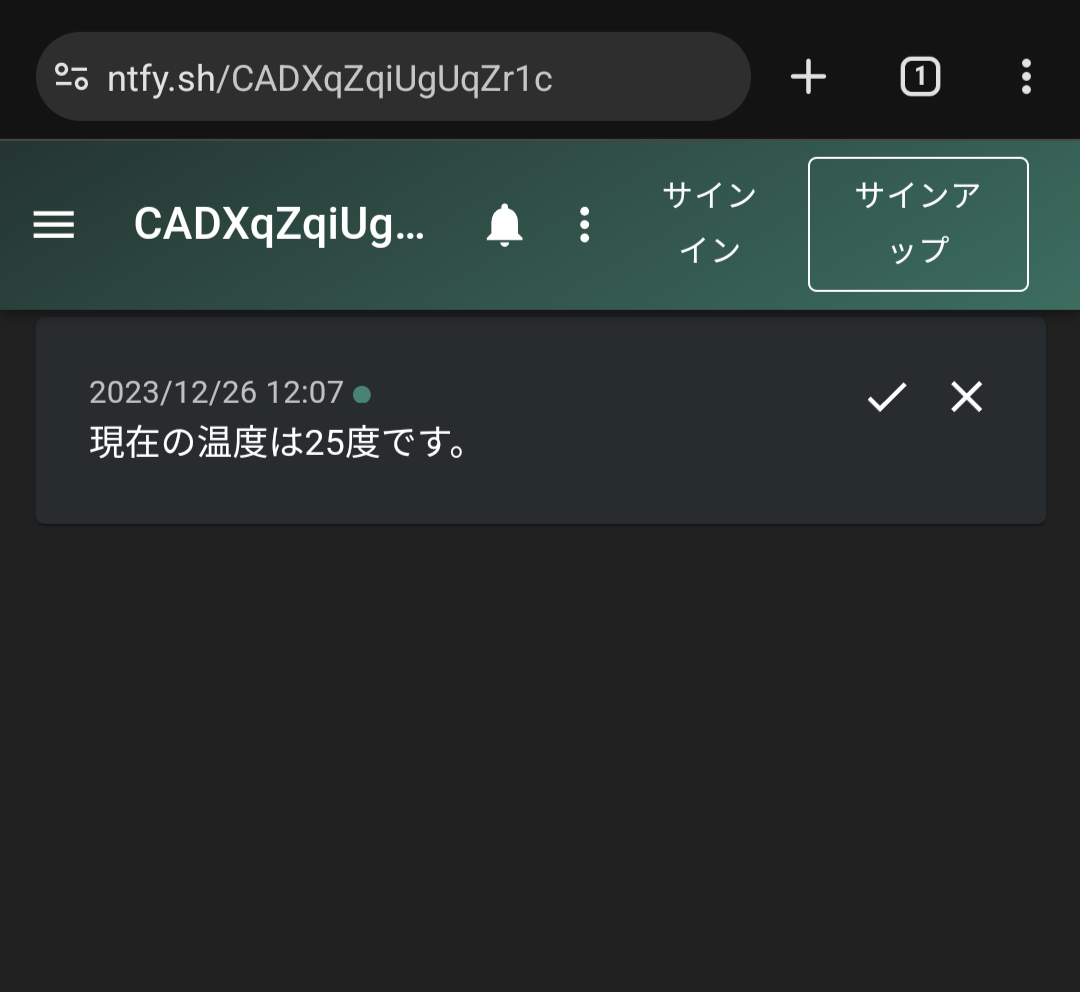

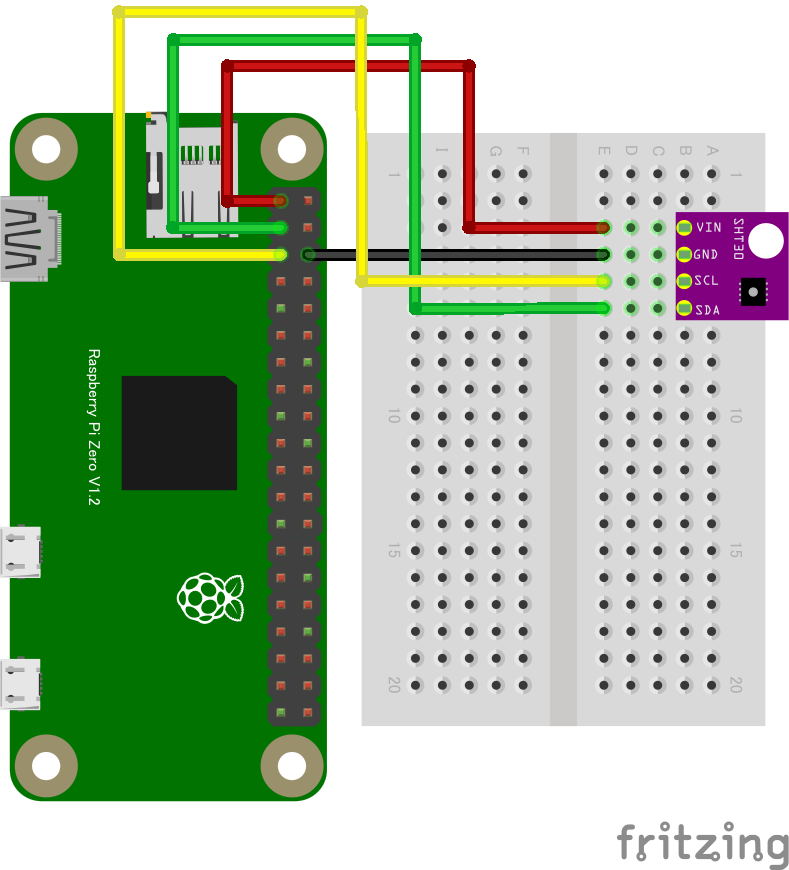

- Raspberry Piで温度センサーのデータの送信

- Raspberry Piからスマートフォンにデータを送信する

- 🔗 Node.jsハンズオン

- 🔗 ソフトウェアテスト概論

- 🔗 Vitestハンズオン

- 🔗 Jestハンズオン

- 🔗 GraphQL概論

- 🔗 Hasura概論

- 🔗 Hasura RESTハンズオン

- 🔗 GitHub と CodeSandbox の使い方 (スライド資料)

- 🔗 CHIRIMENハンズオン

- 🔗 アジャイル開発概論

- 🔗 Scrapbox

- 質問・提案・問題の報告

― この文書は © 2023 MDN Web Docsプロジェクト協力者 クリエイティブ・コモンズ CC BY SA 2.5 ライセンスのもとに利用を許諾されています。 元の文書: https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/What_will_your_website_look_like

Web開発入門

Web開発を始める前に考えておかなければいけないことがあります。Webサイトは様々なことができます。しかし複雑なものを開発するとしても、はじめはできるだけ単純なものから少しずつ理解を深めていくべきでしょう。

まずは、見出し、画像、段落のある単純なWebページを作ることから始めましょう。

- 何についてのWebページ? 犬、ニューヨーク、それともパックマン?

- どんな情報? タイトルといくつかの段落、それからページに表示させたい画像を考えます。

- どんな見た目? 簡単で大まかな言葉で言うと?背景色は?適切なフォントはフォーマル?漫画?太字で派手?繊細?

デザインをスケッチする

次に、ペンと紙を取ってサイトの見た目をどういう風にしたいのか大まかに描き出します。はじめてのシンプルなWebページでは、描き出すものもあまりないかもしれませんが、作る上での習慣にしましょう。(ヴァン・ゴッホのようになる必要はありません)

Note 現実の複雑なWebサイトの場合でも、デザインチームは普通、ラフスケッチを描くことから始めます。その後、グラフィックエディターや Web の技術を使って、デジタルのモックアップを作るのです。

多くの場合、Webの開発チームには、グラフィックデザイナーとユーザーエクスペリエンス (UX) デザイナーがいます。グラフィックデザイナーは、Webサイトの見た目を作り上げます。 UX デザイナーは、もう少し抽象的な役割を持っていて、サイトを訪れるユーザーがWebサイトでどういう経験をし、どのように操作するかということを考えます。

この時点で、Webページについて、どう表現したいかをまとめ始めていきましょう。

テキストエディター

Visual Studio Codeなどのテキストエディターを使用して忘れないようにメモしておきましょう。

- オンライン版 https://vscode.dev/

フォルダー

フォルダーは簡単に見つけることができる場所、たとえばデスクトップ上、ホームフォルダーの中、Cドライブのルートなどに置きましょう。

- Webサイトプロジェクトを保存する場所を選択してください。ここでは

web-projects(またはそのようなもの)という新しいフォルダーを作成します。これはWebサイトのプロジェクト全体を保存するところです。 - フォルダーの中に、最初のWebサイトを格納する別のフォルダーを作成します。それを

test-siteと呼びましょう(もっとユニークなものでもOK)。

コンテンツ

- タイトル: Mozilla is cool (例)

- 内容: Mozilla is cool (例)

テーマカラー

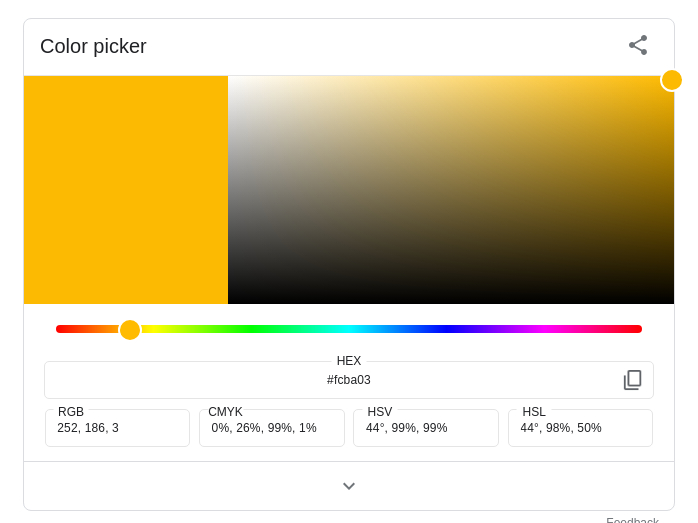

色を選ぶときは、「カラー選択ツール」と検索し、好みの色を見つけましょう。色をクリックすると、 #fcba03 のような “#” + 6 桁の奇妙なコードが出てきます。これはヘキサコード(16 進数コード、0, 1, 2, …, 9, a, b, …, f までの16種類の数字を使うコード)と呼ばれ、選んだ色を表します。このコードはあとで使うのでコピーしておきましょう。

画像

画像を探すには、Google 画像検索にアクセスし、ぴったりなものを探しましょう。

- 欲しい画像が見つかったら、クリックして拡大表示にします。

- 画像を右クリック(Mac では Ctrl +クリック)し、[名前を付けて画像を保存…] を選択して、画像を安全に保存する場所を選択します。または、後で使用するためにブラウザーのアドレスバーから画像のWebアドレスをコピーします。

なお、Web上のほとんどの画像には、 Google 画像検索にあるものも含め、著作権があります。あなたが著作権を侵害してしまうことを防ぐために、 Google のライセンスフィルターを使うと良いでしょう。 [ツール] ボタンをクリックすると、 [ライセンス] オプションが下に表示されます。「クリエイティブ・コモンズ ライセンス」などの選択肢を選択してください。

Note

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス (CCライセンス) とはCCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。

CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。

― この文書は © 2023 MDN Web Docsプロジェクト協力者 クリエイティブ・コモンズ CC BY SA 2.5 ライセンスのもとに利用を許諾されています。 元の文書: https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/Dealing_with_files

ファイルの扱い

Webサイトは、テキストコンテンツ、コード、スタイルシート、メディアコンテンツなど、多くのファイルで構成されています。ここでは注意すべきいくつかの点を説明します。

コンピューター上でWebサイトがあるべき場所

コンピューター上のWebサイトの開発作業している時もWebサイトのファイルとフォルダーの構造は実際のWebサイトと同じようにしましょう。

フォルダーは簡単に見つけることができる場所、たとえばデスクトップ上、ホームフォルダーの中、Cドライブのルートなどに置きましょう。

- Webサイトプロジェクトを保存する場所を選択してください。ここでは

web-projects(またはそのようなもの)という新しいフォルダーを作成します。これはWebサイトのプロジェクト全体を保存するところです。 - フォルダーの中に、最初のWebサイトを格納する別のフォルダーを作成します。それを

test-siteと呼びましょう(もっとユニークなものでもOK)。

ファイル名・フォルダー名には日本語・大文字・空白を使わない

この文書ではフォルダーやファイルに空白のない全て半角小文字の名前を付けるよう求めています。理由は次の通りです。

- 多くのコンピューター、特にWebサーバーでは、大文字と小文字が区別されます。例えば、Webサイトの

test-site/MyImage.jpgに画像を置いて、別のファイルから画像をtest-site/myimage.jpgとして呼び出そうとすると、動作しないかもしれません。 - ブラウザー間、Webサーバー間、プログラミング言語間で、空白の扱いが一貫していません。例えば、ファイル名に空白を使用すると、システムによってはそのファイル名を 2 つのファイル名として扱うことがあります。サーバーによっては、ファイル名の空白を “%20” (URL の空白の文字コード)に置き換えるので、リンクが壊れてしまう結果になります。

my_file.htmlのように単語をアンダースコアで区切るよりは、my-file.htmlのようにハイフンで区切った方がよいでしょう。

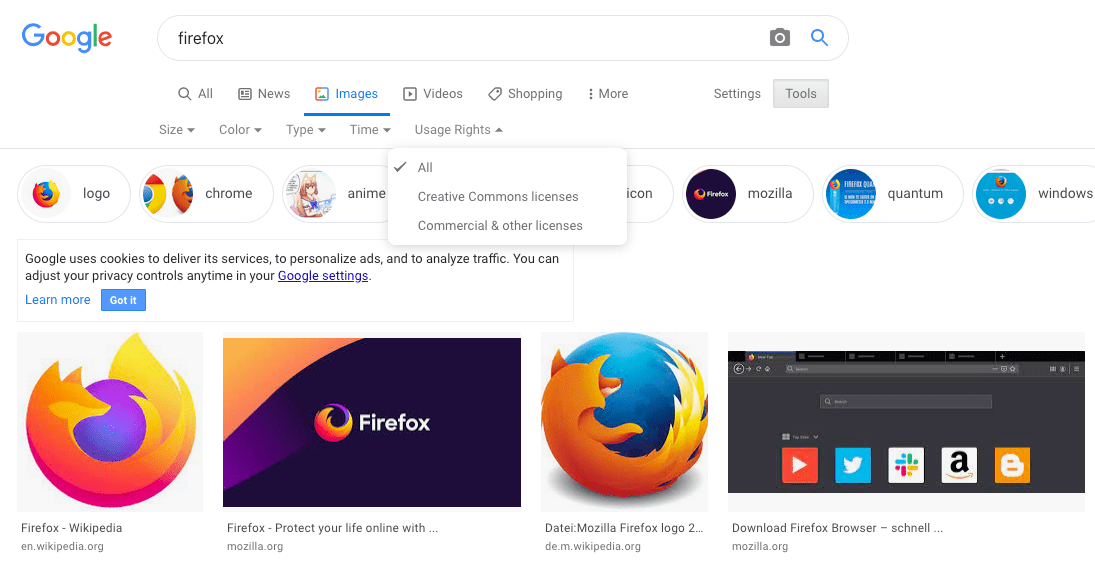

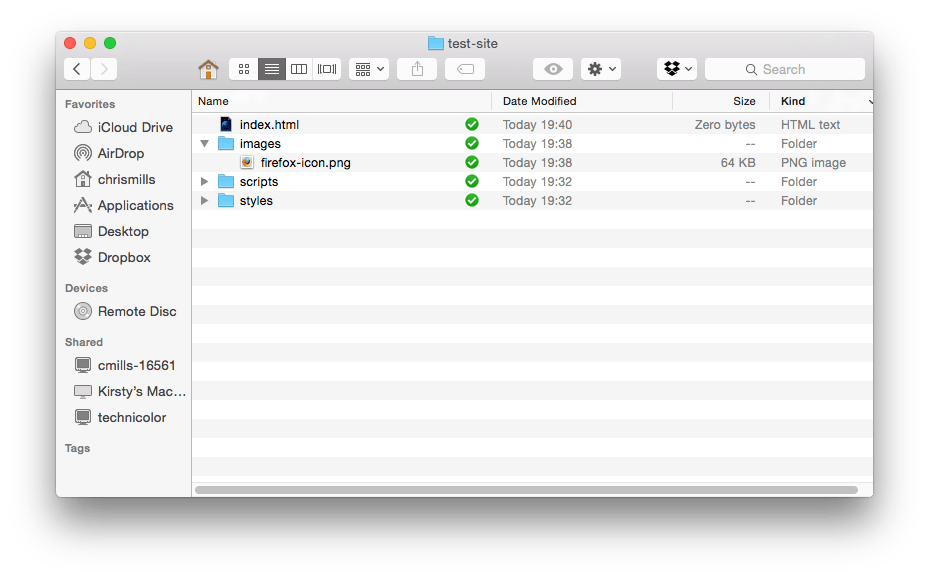

Webサイトはどのような構成にするべきか

Webサイトプロジェクトで最も一般的なフォルダー構成は、(1) 目次の HTML ファイル、(2) 画像ファイル、(3) スタイルシート (見た目に関するコード)、(4) スクリプトファイル (JavaScriptのコード) を入れるフォルダーです。作成してみましょう。

index.html: このファイルには、一般的にあなたのホームページの内容、つまりあなたが最初にあなたのサイトに行ったときに見るテキストと画像が含まれています。テキストエディターを使用して、index.htmlという名前の新しいファイルを作成し、test-siteフォルダー内に保存します。imagesフォルダー: このフォルダーにはサイトで使用するすべての画像を入れます。test-siteフォルダーの中にimagesという名前のフォルダーを作成します。stylesフォルダー: このフォルダーには、コンテンツのスタイルを設定するための CSS コード(例えばテキストと背景色の設定など)を入れます。stylesというフォルダーをtest-siteのフォルダーの中に作成します。scriptsフォルダー: このフォルダーには、サイトに対話機能を追加するために使用されるすべての JavaScript コード(クリックされたときにデータを読み込むボタンなど)が含まれます。scriptsというフォルダーをtest-siteのフォルダーの中に作成します。

Note Windows では、既定で有効になっている既知のファイルの種類の拡張子を表示しないというオプションがあるため、ファイル名の表示に問題が発生することがあります。一般に、 Windows エクスプローラーで [フォルダーオプション…] オプションを選択し、[登録されている拡張子は表示しない] チェックボックスをオフにし、 [OK] をクリックすることで、これをオフにすることができます。お使いの Windows のバージョンに関する詳細な情報については、Webで検索してください。

ファイルパス

ファイルをお互いに呼び出すためには、ファイルパスを提供する必要があります。

画像ファイルは既存の画像を自由に選択して、以下の手順で使用することができます。

-

以前に選択した画像を

imagesフォルダーにコピーします。 -

index.htmlファイルを開き、次のコードをファイルに挿入します。それが今のところ何を意味するのか気にしないでください。シリーズの後半で構造を詳しく見ていきます。<!doctype html> <html lang="ja"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width" /> <title>テストページ</title> </head> <body> <img src="" alt="テスト画像" /> </body> </html> -

<img src="" alt="テスト画像">という行は、ページに画像を挿入する HTML コードです。画像がどこにあるのかを HTML に伝える必要があります。画像は images ディレクトリー内にあり、index.htmlと同じディレクトリーにあります。ファイル構造の中でindex.htmlからその画像に移動するのに必要なファイルパスはimages/your-image-filenameです。例えば、私たちの画像はfirefox-icon.pngと呼ばれており、ファイルパスはimages/firefox-icon.pngになります。 -

src=""コードの二重引用符の間の HTML コードにファイルパスを挿入してください。 -

alt属性の内容を入れようとしている画像の説明に変更してください。今回は、alt="Firefoxのロゴ"とします。 -

HTML ファイルを保存し、Webブラウザーに読み込みます(ファイルをダブルクリックします)。新しいWebページに画像が表示されます。

ファイルパスの一般的なルールは次の通りです。

- 呼び出し元の HTML ファイルと同じディレクトリーにある対象ファイルにリンクするには、ファイル名を使用します。例えば

my-image.jpg。 - サブディレクトリー内のファイルを参照するには、パスの前にディレクトリー名とスラッシュを入力します。例えば

subdirectory/my-image.jpg。 - 呼び出し元の HTML ファイルの上階層のディレクトリー内にある対象ファイルにリンクするには、2 つのドットを記述します。例えば、

index.htmlがtest-siteのサブフォルダー内にあり、my-image.jpgがtest-site内にある場合、../my-image.jpgを使用してindex.htmlからmy-image.jpgを参照できます。 - 例えば

../subdirectory/another-subdirectory/my-image.jpgなど、好きなだけ組み合わせることができます。

Note Windows のファイルシステムでは、スラッシュ (/) ではなくバックスラッシュまたは¥記号を使用します(例 :

C:\Windows)。これは HTML では使用できません。Windows でWebサイトを開発している場合でも、コード内ではスラッシュを使用する必要があります。

他にするべきこと

今のところは以上です。フォルダー構造は次のようになります。

― この文書は © 2023 MDN Web Docsプロジェクト協力者 クリエイティブ・コモンズ CC BY SA 2.5 ライセンスのもとに利用を許諾されています。 元の文書: https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

HTMLの基本

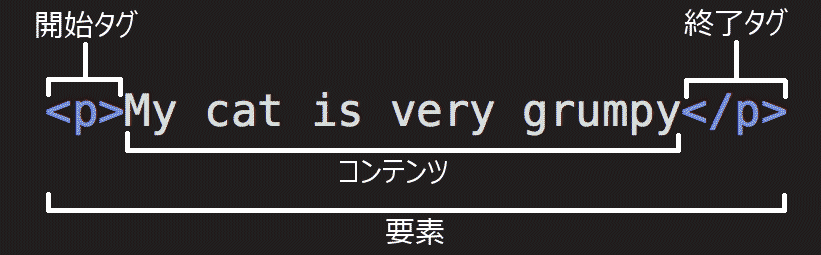

HTML (HyperText Markup Language)は、Webページの構造を記述するための言語です。例えば、コンテンツは段落、箇条書きのリスト、画像の使用、データテーブルなどの組み合わせで構成されています。

HTML は一連の 要素 で構成されており、これらの要素がコンテンツのさまざまな部分を囲み、一定の表示や動作をさせることができます。タグで囲むと、単語や画像をどこかにハイパーリンクさせたり、単語を斜体にしたり、フォントを大きくしたり小さくしたりすることができます。 例えば、次のようなコンテンツがあるとします。

My cat is very grumpy

行を独立させたい場合は、段落タグで囲んで段落であることを指定することができます。

<p>My cat is very grumpy</p>

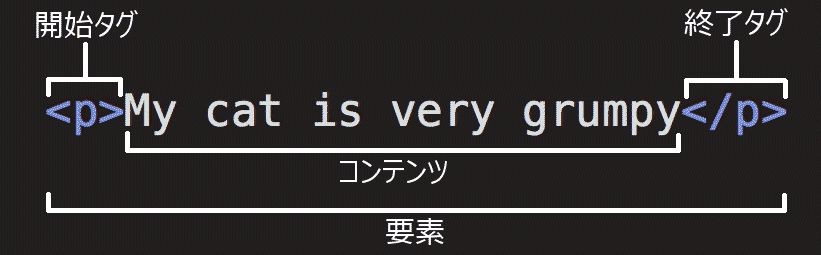

HTML 要素の中身

この段落要素についてもう少し詳しく見ていきましょう。

要素は主に以下のようなもので構成されています。

- 開始タグ (opening tag): これは、要素の名前(この場合は p)を山括弧で囲んだものです。どこから要素が始まっているのか、どこから効果が始まるのかを表します。 — 今回の場合どこから段落が始まるかを表しています。

- 終了タグ (closing tag): これは、要素名の前にスラッシュが入っていることを除いて開始タグと同じです。どこで要素が終わるのかを表しています。 — この場合は、段落が終わる場所を表します。終了タグの書き忘れは、初心者のよくある間違いで、おかしな結果になることがあります。

- コンテンツ (content): 要素の内容です。今回の場合はただのテキストです。

- 要素 (element): 開始タグ、終了タグ、コンテンツで要素を構成します。

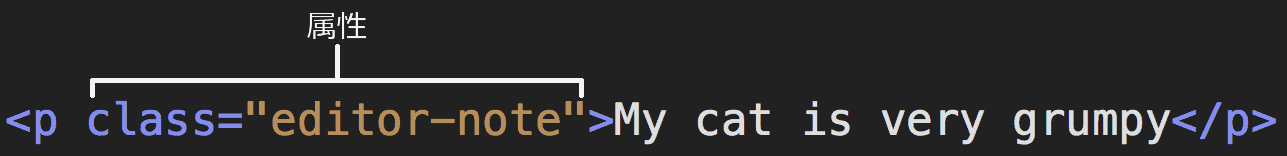

要素には属性 (attribute) を設定することができます。このような感じです。

属性には、実際のコンテンツには表示させたくない、要素に関する追加情報が含まれています。ここでは、 class が属性の名前で、 editor-note が属性の値です。 class 属性では、要素に一意ではない識別子を与えることができ、それを使って要素(および同じ class 値を持つ他の要素)にスタイル情報などのターゲットを設定することができます。

一部の属性、たとえば required には値がありません。

値を設定する属性は常に次のような形式になります。

- 要素名(すでにいくつか属性がある場合はひとつ前の属性)との間の空白

- 属性名とそれに続く等号

- 引用符で囲まれた属性の値

Note ASCII のホワイトスペース(または

"'`=<>のいずれかの文字)を含まない単純な属性値は引用符を省略することができますが、コードを一貫性のあるものにし、理解を容易にするため、すべての属性値を引用符で囲むことをお勧めします。

要素の入れ子

要素の中に他の要素を入れることもできます。これをネスト(または入れ子)と言います。もしあなたの猫が「とっても」機嫌が悪いことを表したいとしたら、「とっても」という単語を <strong> 要素に入れて、単語の強調を表すことができます。

<p>My cat is <strong>very</strong> grumpy.</p>

しかしながら要素は正しく入れ子にしなければなりません。上記の例では、まず始めに <p> 要素が開始され、その次に <strong> 要素が開始されています。その場合は、必ず <strong> 要素、 <p> 要素の順で終了しなければなりません。次の例は間違いです。

<p>My cat is <strong>very grumpy.</p></strong>

要素は確実に他の要素の中もしくは外で開始し、終了する必要があります。上記の例のように要素が重複してしまうと、Webブラウザーは言おうとしていることを推測してもっとも良いと思われる解釈をするため、予期せぬ結果になることがあります。そうならないよう気を付けましょう!

空要素

コンテンツを持たない要素もあります。そのような要素を 空要素 (void element) と呼びます。すでに HTML ページにある <img> 要素を例に見ていきましょう。

<img src="images/firefox-icon.png" alt="テスト画像" />

この要素は 2 つの属性を持っていますが、終了タグ </img> がありませんし、内部にコンテンツもありません。これは画像要素は、その機能を果たすためにコンテンツを囲むものではないからです。画像要素の目的は、画像を HTML ページの表示させたいところに埋め込むことです。

HTML 文書の構造

ここまでは HTML 要素について見てきましたが、しかし、要素単体ではあまり役には立ちません。ここからはどのようにしてそれぞれの要素を組み合わせ、 HTML ページ全体を作っていくのかを勉強していきましょう。ファイルの扱いで出てきた index.html に書いてあるコードをもう一度見てみましょう。

<!doctype html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-width" />

<title>テストページ</title>

</head>

<body>

<img src="images/firefox-icon.png" alt="テスト画像" />

</body>

</html>

この中にあるものは以下の通りです。

<!DOCTYPE html>— 文書型宣言です。これは必須の前置きです。昔々、 HTML がまだ出来たばかりの頃(1991 ~ 2 年)、文書型宣言は HTML ページが正しい HTML と見なされるために従わなければならない、一連のルールへのリンクとして機能することを意味していました。つまり、自動エラーチェックなどの有益なものを表すことができました。しかし、最近ではあまり機能しておらず、文書が正しく動作するために必要なだけです。今はこれだけ知っていれば大丈夫です。<html></html>— <html> 要素です。この要素は、このページのすべてのコンテンツを囲み、ルート要素と呼ばれることもあります。ここでは文書の主要な言語を設定するlang属性も指定します。<head></head>— <head> 要素です。この要素は、ページの閲覧者に向けて表示するためのコンテンツではない、 HTML ページに含めたいものをすべて収めるための入れ物です。検索エンジン向けの キーワード やページのディスクリプション(説明書き)、ページの見た目を変更するための CSS、文字コードの宣言などを含みます。<meta charset="utf-8">— この要素は、大部分の書き言葉の文字のほとんどを含む UTF-8 を文書で使用するように設定しています。基本的には、文書はどんなテキストコンテンツでも扱えるようになります。これを設定しない理由はありませんし、後でいくつかの問題を回避するのに役立ちます。<title></title>— <title> 要素です。ページのタイトルを指定しています。このタイトルはページが読み込まれた時にブラウザーのタブに表示されます。また、ブックマークやお気に入りに登録した時の説明にも使われます。<meta name="viewport" content="width=device-width">— このビューポート属性は、このページがある幅のビューポートで描画されることを保証し、モバイルブラウザーがビューポートより広い幅でページを描画した上で縮小して表示するのを防止します。<body></body>— <body> 要素です。これには、テキスト、画像、ビデオ、ゲーム、再生可能な音声トラックなど、ページを訪れたWebの利用者に表示したいすべてのコンテンツが含まれます。

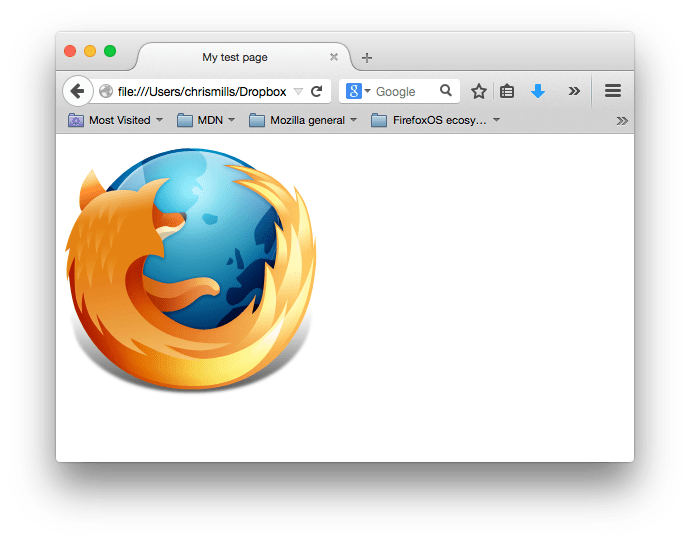

画像

もう一度 <img> 要素について見ていくことにしましょう。

<img src="images/firefox-icon.png" alt="テスト画像" />

前に説明したように、ページのこれが現れたところに画像を埋め込みます。画像ファイルのパスを値に持つ src (source) 属性を指定することによってその画像を表示できます。

また、 alt (alternative; 代替) 属性も指定しています。 alt 属性は、以下のような理由で画像を見られない人に向けて説明するテキストを指定するものです。

- 目が不自由な人。著しく目の不自由な人はよくスクリーンリーダーと呼ばれるツールを使っていて、それが画像の

alt属性の内容を読み上げます。 - 何らかの理由で画像の表示に失敗した場合。例えば、

src属性の中のパスをわざと正しくないものに変更してみてください。ページを保存したり再読み込みしたりすると、画像の場所に下記のようなものが表示されるでしょう。

alt テキストのキーワードは「説明文」です。 alt テキストは、その画像が何を伝えているのかを読者が十分に理解できるような情報を提供する必要があります。この例では、現在のテキストである「テスト画像」は全く意味がありません。 Firefox のロゴであれば、「Firefox のロゴ: 地球の周りを燃えるような狐が囲んでいる。」の方がずっと良いでしょう。

画像に良い代替文字列を付けてみましょう。

Note アクセシビリティについて詳しくは MDN のアクセシビリティのページを参照してください。

テキストのマークアップ

この節では、文字列をマークアップするために使用する基本的な HTML 要素をいくつか見ていきます。

見出し

見出し要素により、コンテンツの特定の部分を見出し、または小見出しとして指定することができます。本にメインタイトル、章立て、サブタイトルがあるように、 HTML 文書にも見出しがあります。 HTML には <Heading_Elements“, “<h1> - <h6>> の 6 段階の見出しがありますが、よく使うのはせいぜい 3 から 4 まででしょう。

<!-- 4 段階の見出し -->

<h1>メインタイトル</h1>

<h2>最上位の見出し</h2>

<h3>小見出し</h3>

<h4>孫見出し</h4>

Note HTML の中で

<!--と-->の間にあるものは、すべて HTML コメントです。ブラウザーは、コードを表示する際にコメントを無視します。つまり、コメントはページ上では表示されず、コードの中に表示されるだけです。 HTMLコメントは、コードやロジックに関する有用なメモを書き込むためのものです。

それでは、あなたの HTML の <img> 要素の上に適切なタイトルを付けてみましょう。

Note 見出しレベル 1 には、暗黙のスタイルがあることがわかりますね。テキストを大きくしたり、太くしたりするために見出し要素を使用しないでください。見出し要素はアクセシビリティや SEO などの理由で使用されているからです。段階を飛ばすことなく、意味のある見出しの並びをページ上に作るようにしてください。

段落

先に説明したように、 <p> 要素は段落を示しています。通常の文章を書くときにはこの要素を頻繁に使うことになるでしょう。

<p>This is a single paragraph</p>

サンプルテキストを (「Webサイトをどんな外見にするか」から持ってきてください) 1 つまたは複数の段落に入れ、 <img> 要素のすぐ下に配置してください。

リスト

Webのコンテンツの多くはリストであり、 HTML にはリストのための特別な要素があります。リストのマークアップは、常に 2 つ以上の要素で構成されています。最も一般的なリストの種類は、順序付きリストと順序なしリストです。

- 順序なしリストは、お買い物リストのようにアイテムの順番が特に関係ない時に使います。順序なしリストは <ul> 要素で囲みます。

- 順序付きリストは料理のレシピのようにアイテムの順番が関係ある時に使います。順序付きリストは <ol> 要素で囲みます。

リストの中に入るそれぞれのアイテムは <li> (list item) 要素の中に書きます。

例えば、次の段落の一部をリストにしたい場合、

<p>

At Mozilla, we're a global community of technologists, thinkers, and builders

working together…

</p>

以下のようにマークアップします。

<p>At Mozilla, we're a global community of</p>

<ul>

<li>technologists</li>

<li>thinkers</li>

<li>builders</li>

</ul>

<p>working together…</p>

ページに番号付きリストと番号なしリストを追加してみましょう。

リンク

リンクはとても重要です。これがWebをWebたらしめているものです。リンクを追加するには、シンプルな要素 <a> を使う必要があります。 a は “anchor” を省略したものです。段落中の文字をリンクにするには次の手順で行います。

-

リンクにしたい文字を選びます。今回は “Mozilla Manifesto” を選びました。

-

選んだ文字を <a> 要素で囲みます。

<a>Mozilla Manifesto</a> -

このように <a> 要素に

href属性を追加します。<a href="">Mozilla Manifesto</a>このリンクのリンク先になるWebアドレスを、この属性の値に書き込みます。

<a href="https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/"> Mozilla Manifesto </a>

アドレスの先頭にある https:// や http:// の部分(プロトコルと言います)を書き忘れると、予期せぬ結果となってしまうかもしれません。リンクを作ったら、ちゃんとそれが遷移したいところに行ってくれるかを確かめましょう。

Note

hrefは属性名として変に思うかもしれません。覚えにくかったら、hrefは hypertext reference を表しているということを覚えておきましょう。

もしまだやってないのなら、ページにリンクを追加してみましょう。

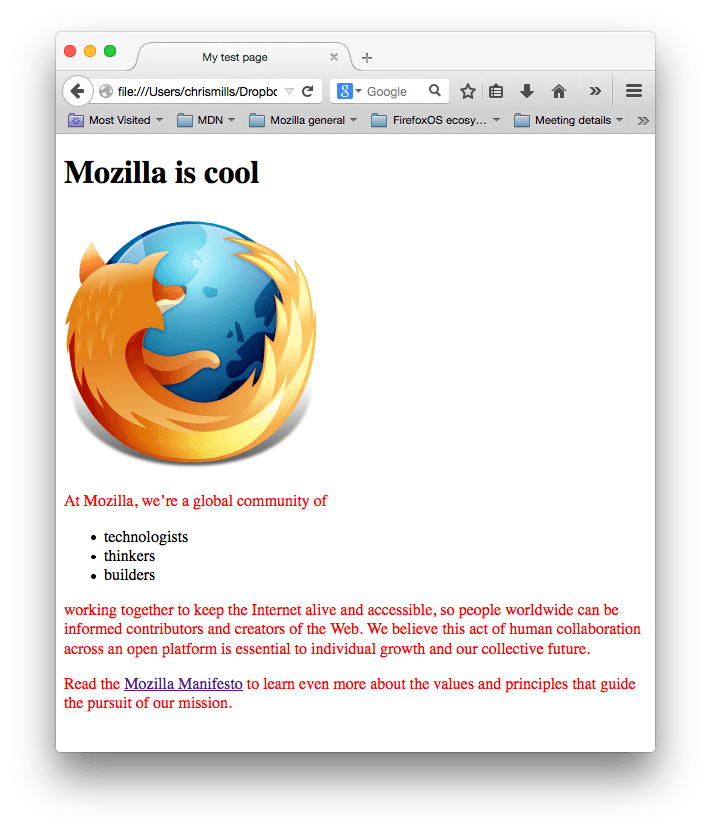

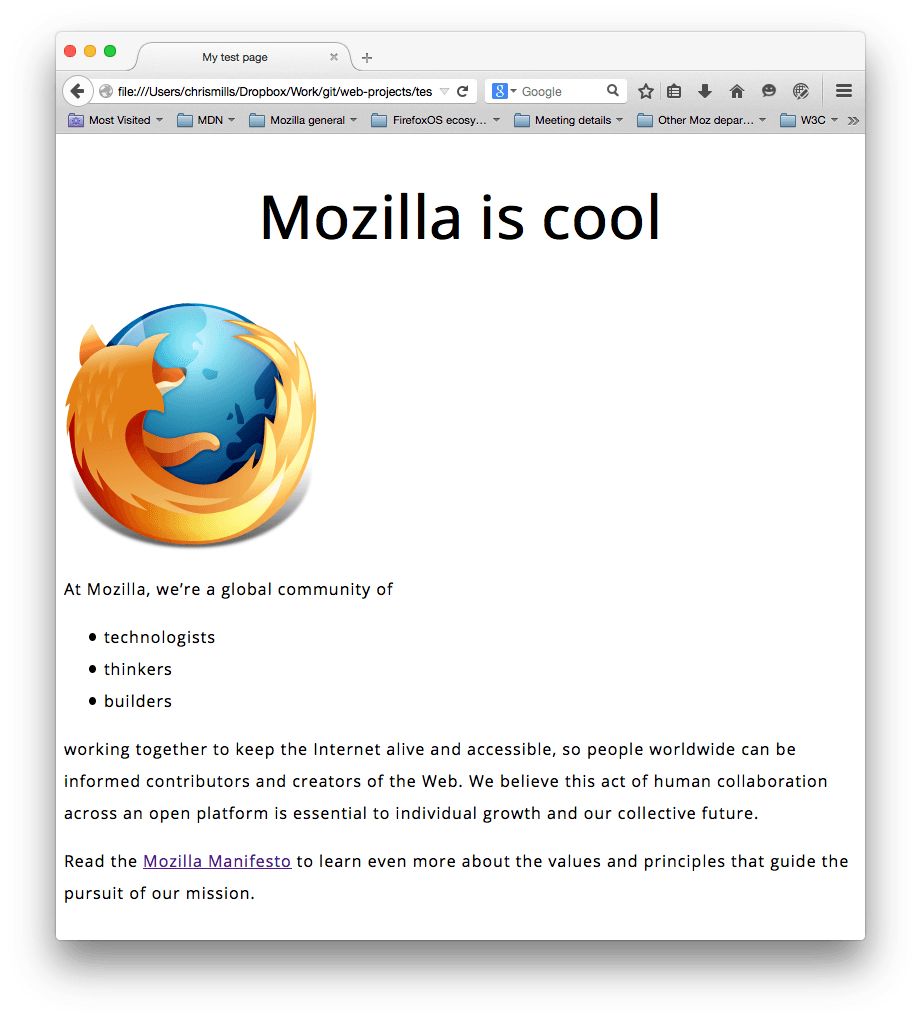

まとめ

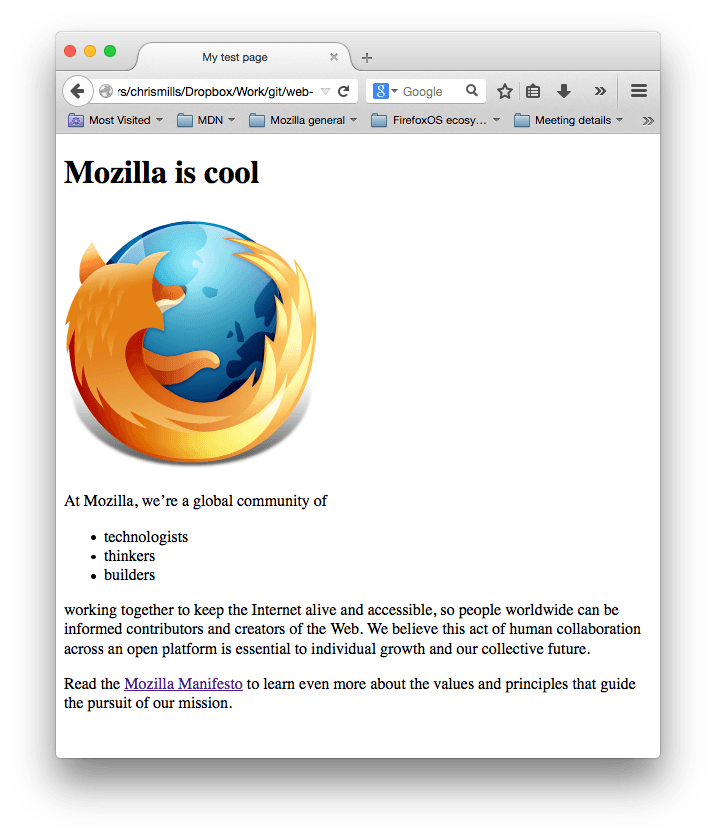

説明に沿ってやってきたら以下のようなページが出来上がっているかと思います (もちろん画像やテキストの内容はみなさんの自由です)。

もし途中で行き詰まってしまったら、「サンプルコード」と見比べてみましょう。

― この文書は © 2023 MDN Web Docsプロジェクト協力者 クリエイティブ・コモンズ CC BY SA 2.5 ライセンスのもとに利用を許諾されています。 元の文書: https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics

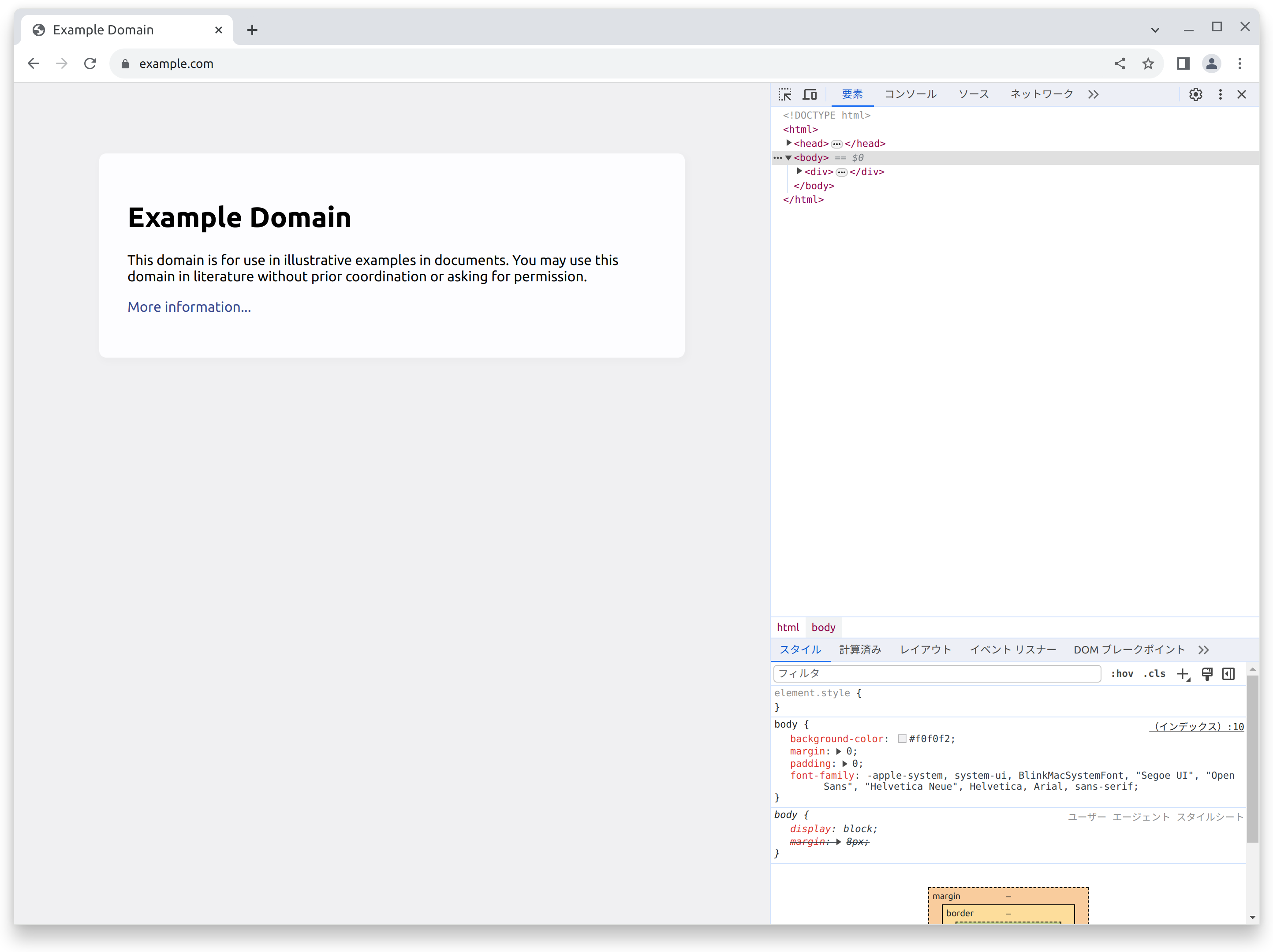

CSSの基本

CSS (Cascading Style Sheets) は、Webページのスタイルを設定するコードです。ここでは、始めるのに必要なものを紹介します。ここでは、テキストを赤くするにはどうすればいいのか?コンテンツを(Webページの)レイアウトの中で特定の場所に表示するにはどうすればいいのか?背景画像と色を使って Webページをどのように飾るのか?というような疑問に答えていきます。

例えば、この CSS は段落のテキストを選択し、色を赤に設定しています。

p {

color: red;

}

それでは試してみましょう。テキストエディターを使用して、(上記の) 3 行の CSS 新しいファイルに貼り付けてください。そのファイルを style.css として styles という名前のディレクトリーに保存してください。

コードを働かせるには、この(上記の) CSS を HTML 文書に適用する必要があります。そうしないと、このスタイルはブラウザーの HTML 文書の表示に影響しません。

-

index.htmlファイルを開き、先頭(<head> タグと</head>タグの間)に以下の行を貼り付けてください。<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" /> -

index.htmlを保存し、ブラウザーで読み込んでください。次のように表示されるはずです。

段落のテキストが赤くなっていれば、おめでとう! CSS が動作しています。

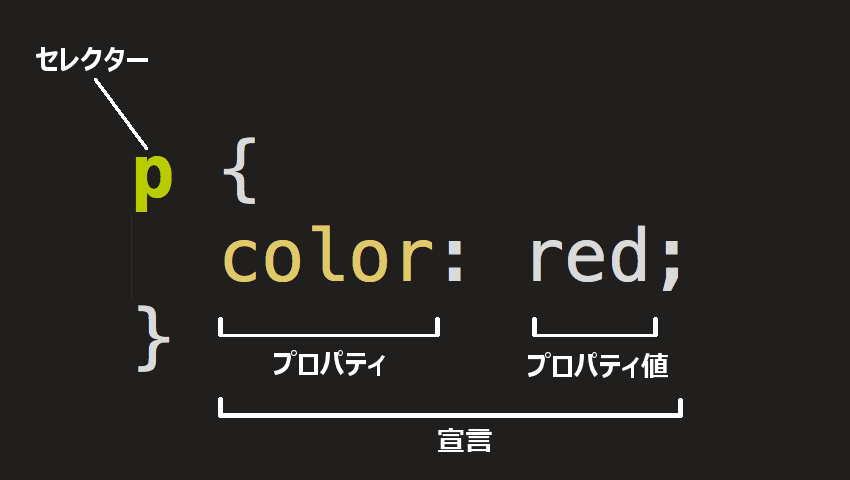

CSS ルールセットの構造

赤い段落テキストの CSS コードを分解して、その仕組みを理解してみましょう。

全体の構造はルールセットと呼びます (ルールセットという語はよく、単にルールとも呼ばれます)。それぞれの部分の名前にも注意してください。

- セレクター (Selector)

- : これはルールセットの先頭にある HTML 要素名です。これはスタイルを設定する要素 (この例の場合は <p> 要素) を定義します。別の要素をスタイル付けするには、セレクターを変更してください。

- 宣言 (Declaration)

- :

color: red;のような単一のルールです。これは要素のプロパティのうち、スタイル付けしたいものを指定します。

- :

- プロパティ (Property)

- : これらは、 HTML 要素をスタイル付けするための方法です。 (この例では、

colorは <p> 要素のプロパティです。) CSS では、ルールの中で影響を与えたいプロパティを選択します。

- : これらは、 HTML 要素をスタイル付けするための方法です。 (この例では、

- プロパティ値 (Property value)

- : プロパティの右側には—コロンの後に—プロパティ値があります。与えられたプロパティの多くの外観から 1 つを選択します。 (例えば、

colorの値はred以外にもたくさんあります。)

- : プロパティの右側には—コロンの後に—プロパティ値があります。与えられたプロパティの多くの外観から 1 つを選択します。 (例えば、

構文の他の重要な部分に注意してください。

- セレクターを除き、それぞれのルールセットは中括弧 (

{}) で囲む必要があります。 - それぞれの宣言内では、コロン (

:) を使用してプロパティと値を分離する必要があります。 - それぞれのルールセット内でセミコロン (

;) を使用して、それぞれの宣言と次のルールを区切る必要があります。

一つのルールセットで複数のプロパティ値を変更するには、次のようにセミコロンで区切って書いてください。

p {

color: red;

width: 500px;

border: 1px solid black;

}

複数の要素の選択

複数の要素を選択して、そのすべてに一つのルールセットを適用することもできます。複数のセレクターはカンマで区切ります。たとえば、以下のようになります。

p,

li,

h1 {

color: red;

}

さまざまな種類のセレクター

セレクターにはさまざまな種類があります。上記の例では、要素セレクターを使用しており、特定の種類の要素をすべて選択しています。しかし、もっと特定の要素を選択することもできます。ここでは、より一般的なセレクターの種類を紹介します。

| セレクター名 | 選択するもの | 例 |

|---|---|---|

| 要素セレクター(タグまたは型セレクターと呼ばれることもあります) | 指定された型のすべての HTML 要素。 | p<p> を選択 |

| ID セレクター | 指定された ID を持つページ上の要素です。指定された HTML ページでは、各 id 値は一意でなければなりません。 |

#my-id<p id="my-id"> または

<a id="my-id"> を選択

|

| クラスセレクター | 指定されたクラスを持つページ上の要素です。同じクラスの複数のインスタンスが 1 つのページに現れることがあります。 |

.my-class<p class="my-class"> および

<a class="my-class"> を選択

|

| 属性セレクター | 指定された属性を持つページ上の要素です。 |

img[src]<img src="myimage.png"> は選択するが

<img> は選択しない

|

| 擬似クラスセレクター | 指定された要素が指定された状態にあるとき。(例えば、マウスポインターが上に乗っている(ホバー)状態。) |

a:hover<a> を、マウスポインターがリンク上にあるときのみ選択。

|

他にも様々なセレクターがあります。詳しくは、 MDN のセレクターガイドをご覧ください。

フォントとテキスト

CSS の基本をいくつか勉強しましたので、style.css ファイルにいくつかのルールと情報を追加して、この例を見栄え良くしましょう。

HTML 本文内にテキストを配置する要素 (<h1>, <li>, <p>) のフォントの大きさを設定します。また、見出しを中央揃えにします。最後に、 2 つ目のルールセット (下記) を展開して、行の高さや文字の間隔などの設定を行い、本文のコンテンツを読みやすくしましょう。

h1 {

font-size: 60px; /* px は「ピクセル」 (pixels) の意味。60 ピクセルの高さのフォントになります */

text-align: center;

}

p,

li {

font-size: 16px;

line-height: 2;

letter-spacing: 1px;

}

px の値はお好みで調整してください。進行中の作品は、このようになるはずです。

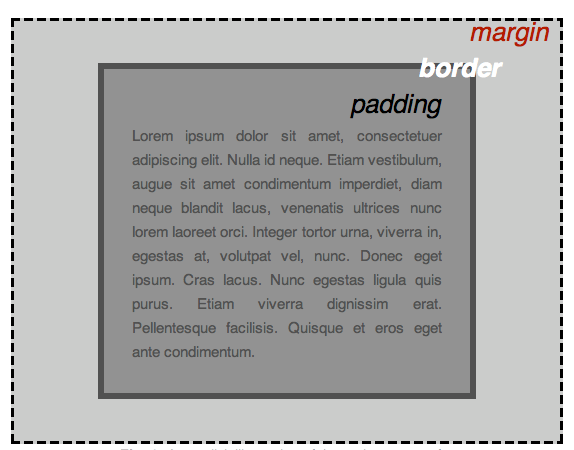

CSS: ボックスのすべて

CSS を書いていて気づくことがあります。それは、その多くがボックスに関するものだということです。これには、サイズ、色、位置の設定が含まれます。ページ上のほとんどの HTML 要素は、他の箱の上に置かれた箱と考えることができます。

Photo from https://www.geograph.org.uk/photo/3418115 Copyright © Jim Barton cc-by-sa/2.0

CSS のレイアウトは、主にボックスモデルに基づいています。ページ上のスペースを占める各ボックスには、次のようなプロパティがあります。

padding: コンテンツの周囲のスペースです。以下の例では、段落テキストの周りのスペースです。border:paddingのすぐ外側にある実線margin: 要素の外側の周りの空間

この節では次のものを使用します。

width(要素の幅)background-color: 要素の内容と padding の背後にある色color: 要素のコンテンツ (通常はテキスト) の色text-shadow: 要素内のテキストに影を設定しますdisplay: 要素の表示モードを設定します (これについてはまだ心配しないでください)

続けて、さらに CSS を追加していきましょう。 style.css の一番下に、これらの新しいルールを追加し続けます。値を変えてどうなるか実験してみましょう。

ページの色を変更する

html {

background-color: #00539f;

}

このルールはページ全体の背景色に設定を行います。上記のカラーコードを、Webサイトをどんな外見にするかで選んだ色に変更しましょう。

本文のスタイル付け

body {

width: 600px;

margin: 0 auto;

background-color: #ff9500;

padding: 0 20px 20px 20px;

border: 5px solid black;

}

次は <body> 要素です。ここにはいくつかの宣言がありますので、 1 行ずつ見て行きましょう。

width: 600px;— これにより body は常に 600 ピクセルの幅になります。margin: 0 auto;—marginやpaddingなどのプロパティに 2 つの値を設定すると、最初の値は要素の上下の辺に影響します(この場合は0になります)。2 番目の値は左右に影響します(ここでautoは残った水平方向の余白を左右に均等に配分する特別な値です)。 margin の構文で説明しているように、 1 つ、2 つ、3 つ、4 つの値を使用することもできます。background-color: #FF9500;— これは要素の背景色を設定します。このプロジェクトでは body の背景色に明るいオレンジ色を使用して、 <html> 要素の暗い青とは対照的にしました。(気軽に試してみてください。)padding: 0 20px 20px 20px;— これはパディングに 4 つの値を設定します。これは、コンテンツの周りに少しのスペースを確保するためです。今回は body の上にパディングを設定せず、左・下・右に 20 ピクセルを設定します。値は上・右・下・左の順に設定されます。marginと同様、 padding の構文で説明されているように、 1 つ、 2 つ、または 3 つの値を使用することもできます。border: 5px solid black;— これは境界の太さ、スタイル、色の値を設定します。この場合は、 body の全側面に 5 ピクセルの太さの黒ベタの境界線を設定します。

メインページのタイトルの配置とスタイル付け

h1 {

margin: 0;

padding: 20px 0;

color: #00539f;

text-shadow: 3px 3px 1px black;

}

body の上部にひどい隙間があることに気づいたかもしれません。これは CSS をまったく適用していなくても、ブラウザーが(他のものの中で) <Heading_Elements“, “h1> 要素に既定のスタイルを適用するためです。それは悪い考えのように見えるかもしれませんが、スタイルのないページにも一定の読みやすさを求めるためのものです。隙間をなくすために、 margin: 0; を設定して既定のスタイルを上書きします。

次に見出しの上下のパディングを 20 ピクセルに設定します。

続いて、見出しテキストが HTML の背景色と同じ色になるように設定します。

最後に、 text-shadow は要素のテキストコンテンツに影を適用します。 4 つの値は次のとおりです。

- 最初はピクセル値で、影のテキストからの水平オフセット、どれだけ横に移動するかを設定します。

- 2 番目はピクセル値で、影のテキストから垂直オフセット、どれだけ下に移動するかを設定します。

- 3 番目のピクセル値で、影をぼかす半径を設定します。値が大きいほどぼやけた影を生成します。

- 4 番目の値は、影の基本色を設定します。

いろいろな値を試して、表示方法の変化を確認してみてください。

画像のセンタリング

img {

display: block;

margin: 0 auto;

}

次に、画像を中央に配置して見栄えを良くします。本文のときと同じように、 margin: 0 auto のトリックを使うこともできます。しかし、 CSS を機能させるために追加の設定が必要になる違いがあります。

<body> はブロック要素であるため、ページの中でスペースを占めます。ブロック要素は、マージンやその他の余白を開ける値を適用することができます。一方、画像はインライン要素です。インライン要素にマージンやその他の余白を開ける値を適用することはできません。画像にマージンを適用するには、display: block; を使用して画像にブロックレベルの動作を指定する必要があります。

Note 上記の手順は、本体に設定されている幅 (600 ピクセル) よりも小さい画像を使用していることを前提としています。画像が大きい場合、それは本文をあふれ、ページの残りの部分にはみ出します。これを修正するには、1) 画像編集ソフトを使用して画像の幅を縮小するか、2) CSS を使用して、

widthプロパティでより小さな値を<img>要素に設定し、画像の大きさを変更します。

Note

display: block;や、ブロックレベル/インラインの区別がまだ理解できなくても心配しないでください。 CSS の勉強を続けていくうちに意味が分かってくるはずです。さまざまな display の値の違いについて詳しくは、 MDN の display のリファレンスページを参照してください。

まとめ

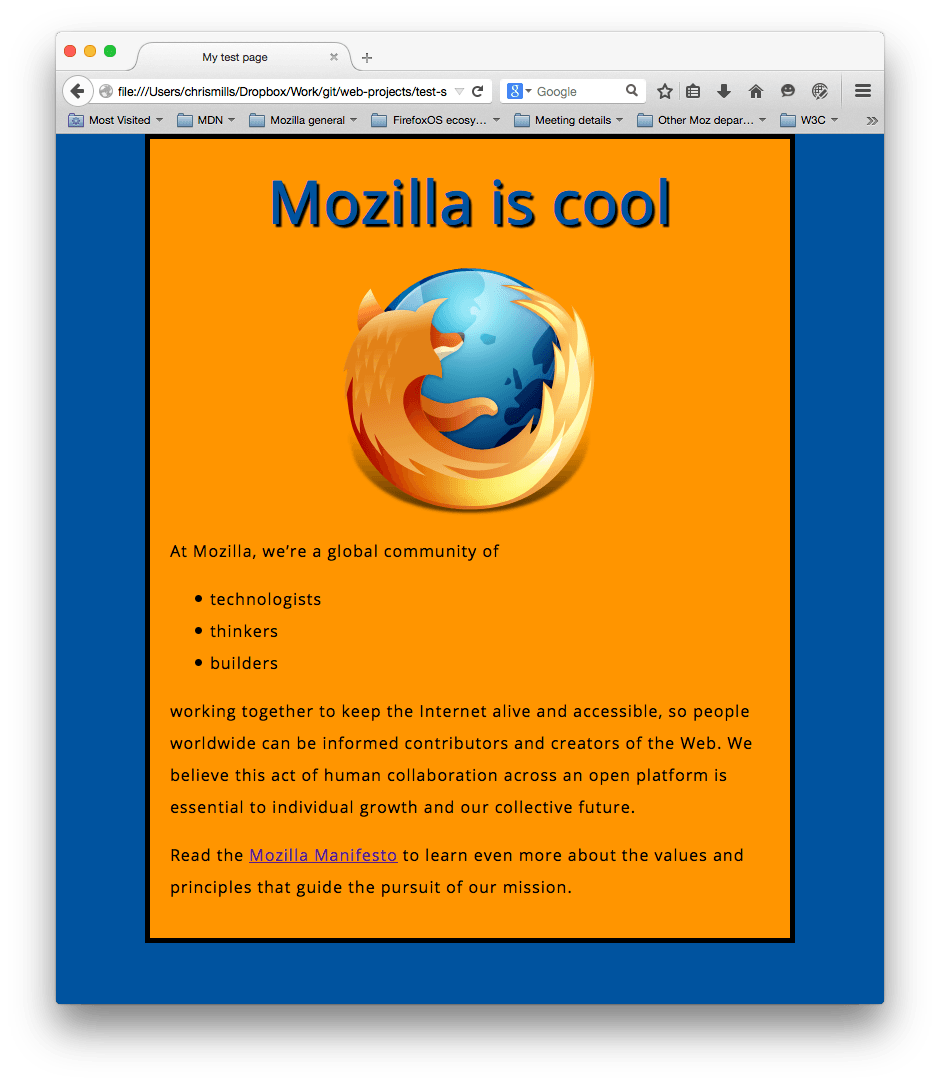

完成すると次のようなページが表示されます。

もし途中で行き詰まってしまったら、「サンプルコード」と見比べてみましょう。

― この文書は © 2023 MDN Web Docsプロジェクト協力者 クリエイティブ・コモンズ CC BY SA 2.5 ライセンスのもとに利用を許諾されています。 元の文書: https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics

JavaScriptの基本

JavaScriptは世界で最も普及しているプログラミング言語です1。

JavaScriptは強力なプログラミング言語であり、Webサイトに対話操作を追加することができます。 ブレンダン・アイク (Brendan Eich) によって考案されました。

JavaScript は汎用性が高く、初心者にもやさしいものです。経験を積めば、ゲーム、 2D や 3D のアニメーション、包括的なデータベース駆動型のアプリなどが作れるようになります。

JavaScript は比較的コンパクトですが、一方でとても柔軟性があります。開発者は JavaScript 言語のコアをベースに多種多様なツールを作成し、最小限の労力で膨大な様々な機能を利用できるようにしました。例えば以下のようなものがあります。

- ブラウザーのアプリケーションプログラミングインターフェイス (API)。Webブラウザーに組み込まれた API により、動的な HTML の作成、 CSS スタイルの設定、ユーザーのWebカメラからの動画ストリームの収集や操作、三次元グラフィックや音声サンプルの生成などの機能を提供します。

- 開発者が他のコンテンツプロバイダーのサイト(Twitter や Facebook など)から機能を組み込むことを可能にする、サードパーティの API。

- すばやくサイトやアプリケーションを構築することができ、 HTML に組み込み可能なサードパーティのフレームワークやライブラリー。

コアの JavaScript 言語が上記のツールとどのように違うのか、その詳細を紹介することは、 JavaScript の軽い入門者向けの書籍であるこの記事の範囲外です。詳細は MDN の JavaScript 学習領域や、 MDN の他の部分で詳しく学ぶことができます。

以下では、コア言語のいくつかの側面について紹介します。またブラウザーの API 機能についてもいくつか説明します。楽しみましょう!

“Hello world!” の例

JavaScript は、最も人気のある現代のWeb技術のひとつです。 JavaScript のスキルが上がれば、Webサイトのパワーと創造性は新たな次元に入るでしょう。

しかし、 JavaScript を使いこなせるようになるのは HTML や CSS よりも少し難しいです。小さなものから始め、小さく確実な手順で作業を続ける必要があるかもしれません。始めるにあたって、“hello world!” を表示する例(基本的なプログラミング例の標準)を作りながら、基本的な JavaScript をページに追加する方法を紹介しましょう。

-

最初にテストサイトに行き、

scriptsという名前の新しいフォルダーを作成してください。それから、この scripts フォルダーの中にmain.jsという新しいファイルを作成して保存してください。 -

index.htmlファイルの</body>終了タグの直前に新しい行で、以下の新しい要素を追加してください。<script src="scripts/main.js"></script> -

これは CSS の <link> 要素の時の作業と基本的に同じです。これは JavaScript をページに適用するので、(CSS の時と同じく、ページ上の何に対しても) HTML に影響を与えることができます。

-

main.jsファイルに次のコードを追加してください。const myHeading = document.querySelector("h1"); myHeading.textContent = "Hello world!"; -

最後に、 HTML と JavaScript を書いたファイルを保存したことを確認し、ブラウザーで

index.htmlを読み込んでください。

Note 上記の説明で

<script>要素を HTML ファイルの末尾付近に置いたのは、ブラウザーがファイルに現れる順番でコードを読み込むからです。JavaScript が先に読み込まれ、まだ読み込まれていない HTML に影響を与えることになると、問題が生じる可能性があります。 JavaScript を HTML ページの下部に配置することは、この依存関係に対応する一つの方法です。その他の方法については、スクリプトの読み込み方針をご覧ください。

何が起きたのか

JavaScript を使用して、見出しの文字列が Hello world! に変更されました。最初に document.querySelector() 関数を使用して見出しを選択し、 myHeading と呼ばれる変数に格納しています。これは CSS のセレクターを使用するのととてもよく似ています。要素に対して何かをしたくなったら、まずその要素を選択する必要があります。

その後、 myHeading 変数の textContent プロパティ(見出しの内容を表す)の値を Hello world! に設定します。

Note 上の例で使用した機能はどちらもドキュメントオブジェクトモデル (DOM) API の一部であり、これを使って文書を操作することができます。

言語の短期集中コース

どのように動作するかをよりよく理解できるように、 JavaScript 言語の基本機能のいくつかを説明しましょう。これらの機能はすべてのプログラミング言語に共通しているので、これらの基本をマスターすれば、ほとんど何でもプログラムできるようになります!

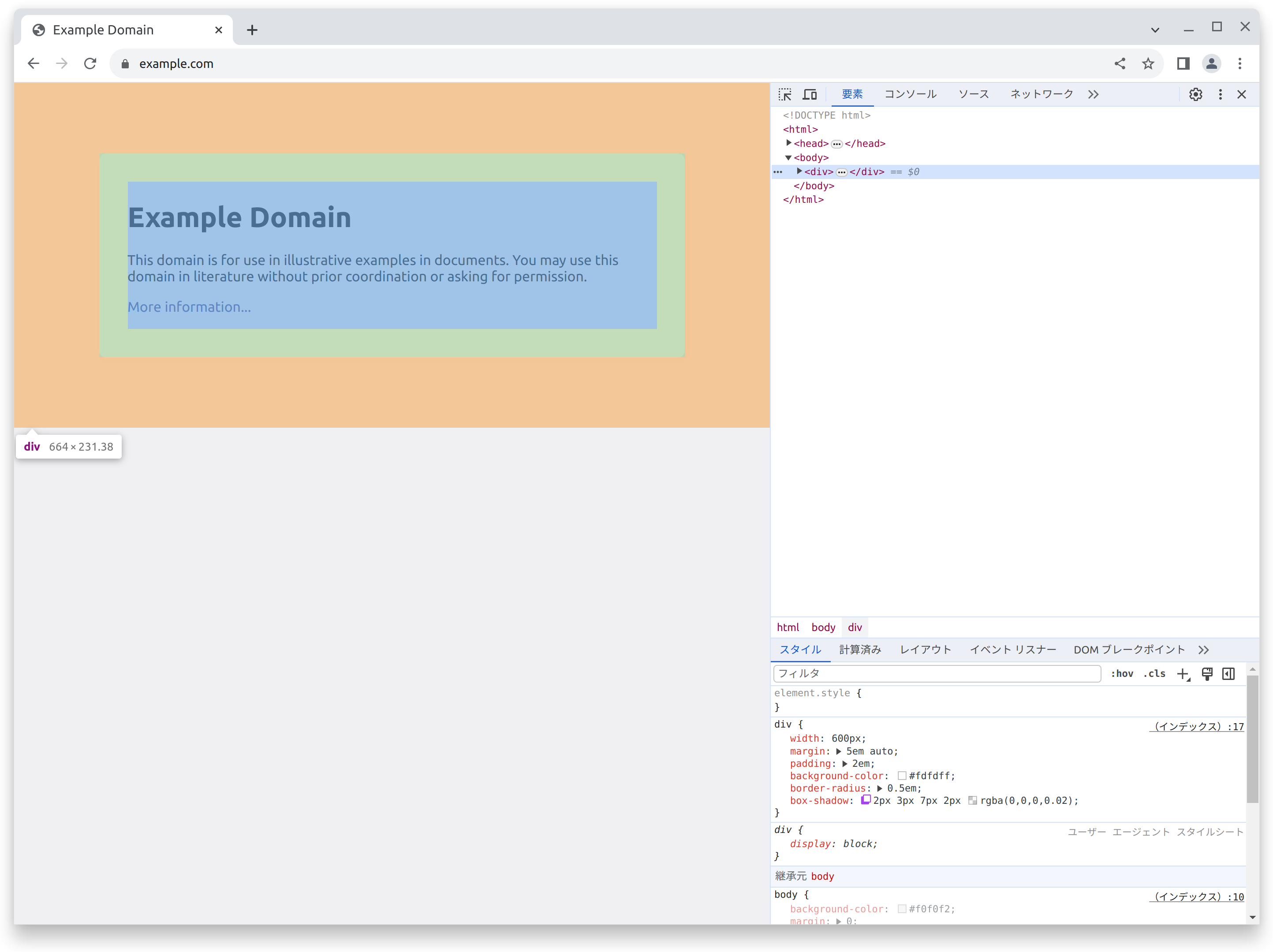

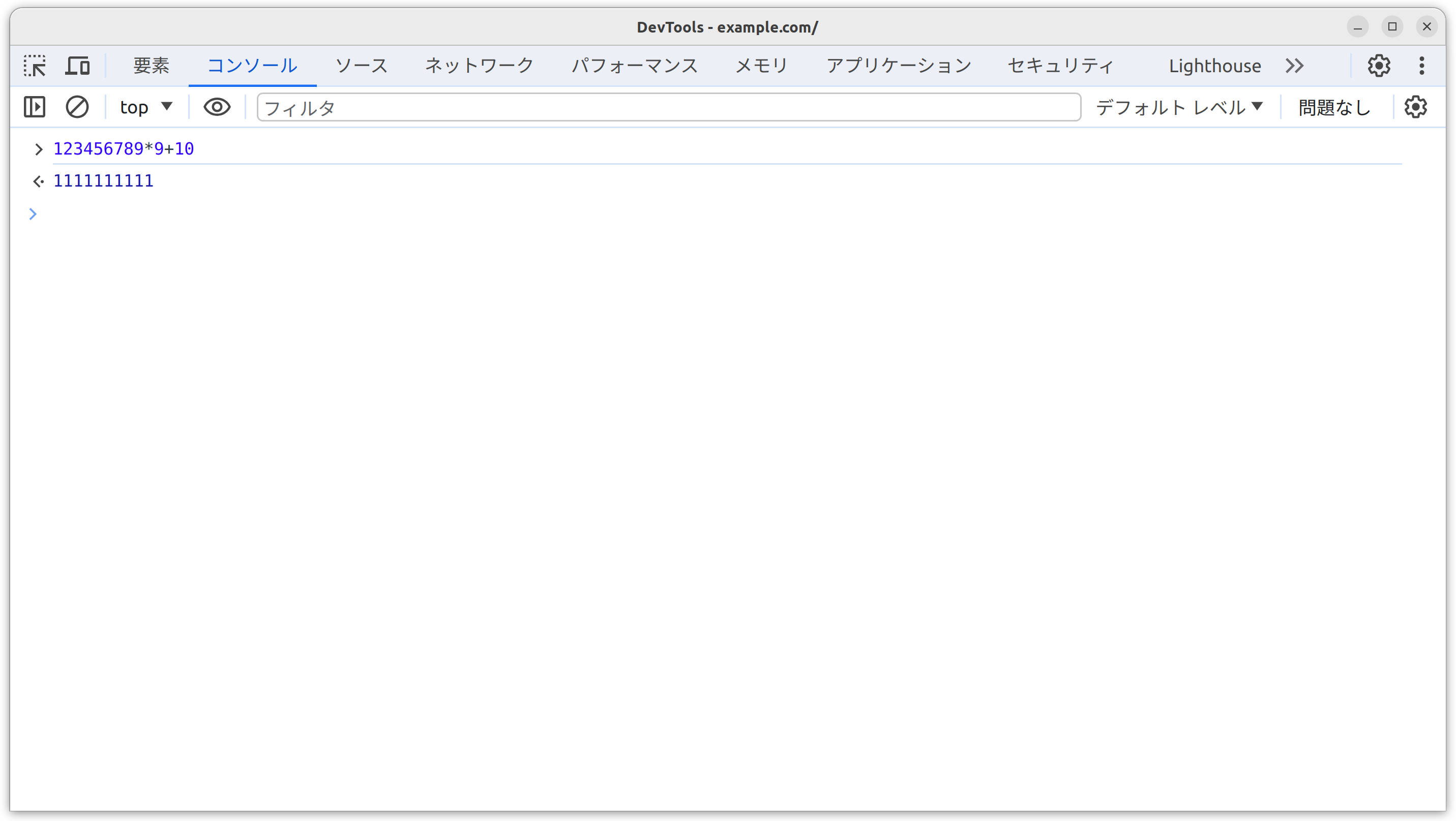

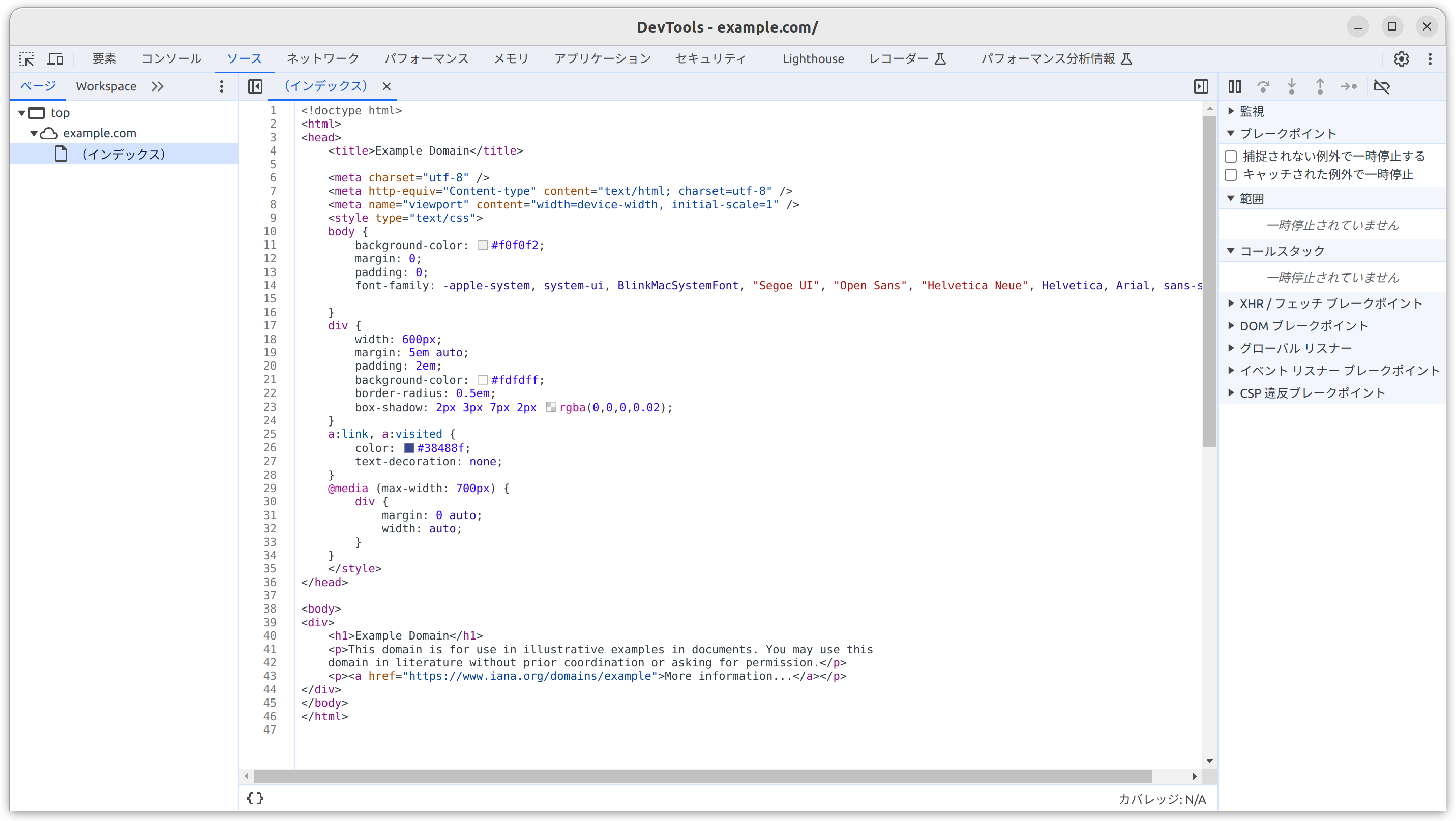

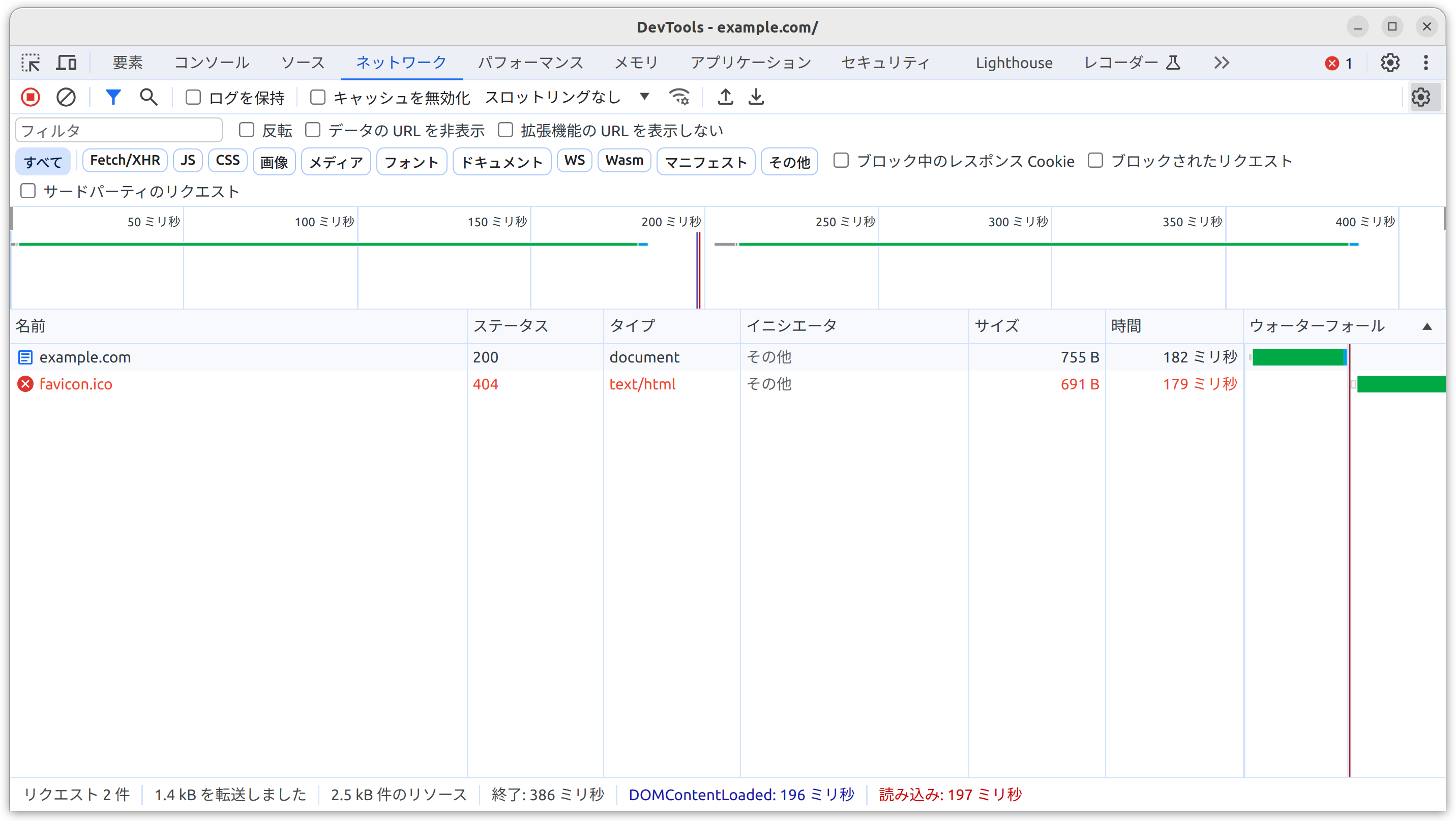

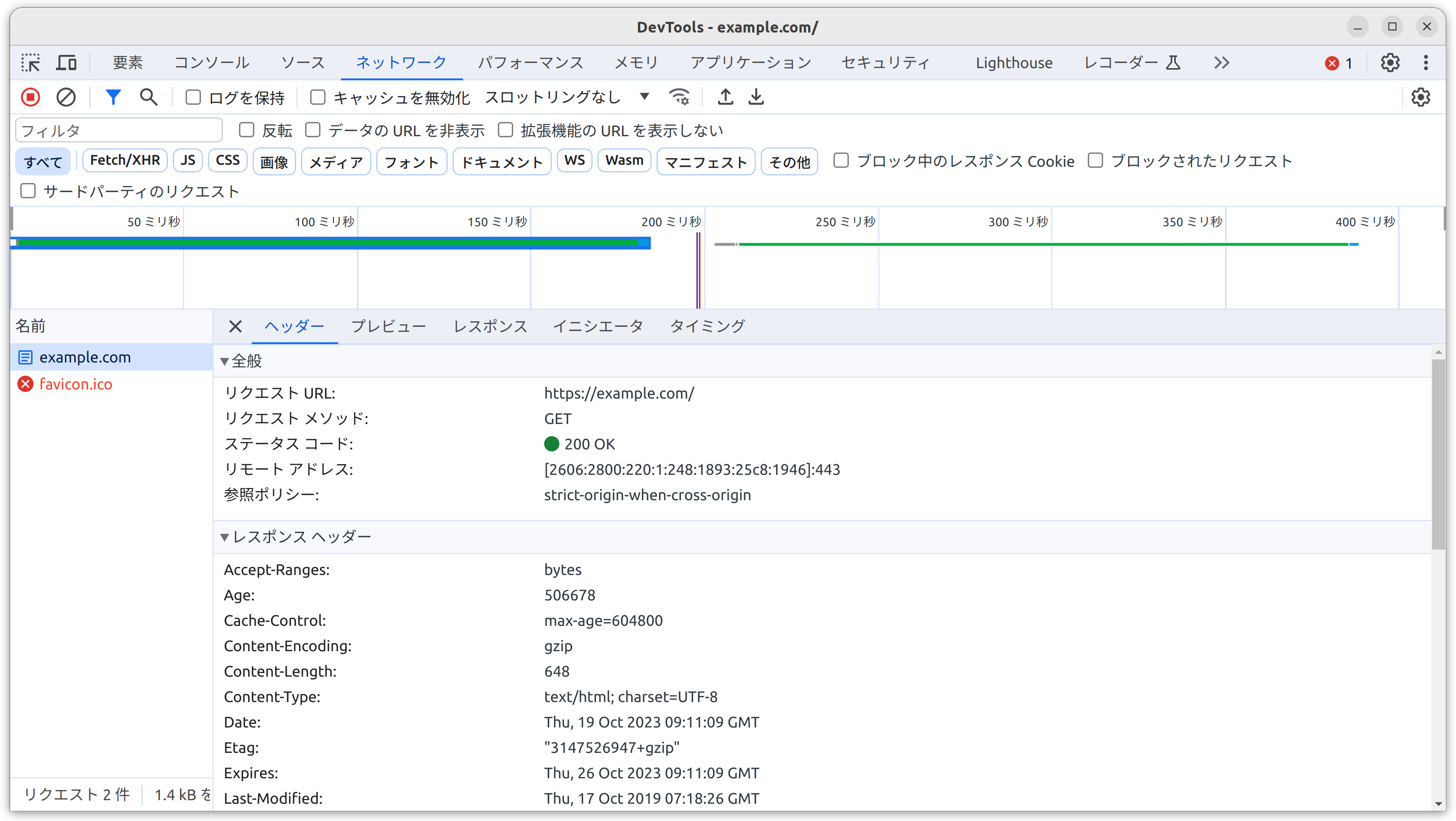

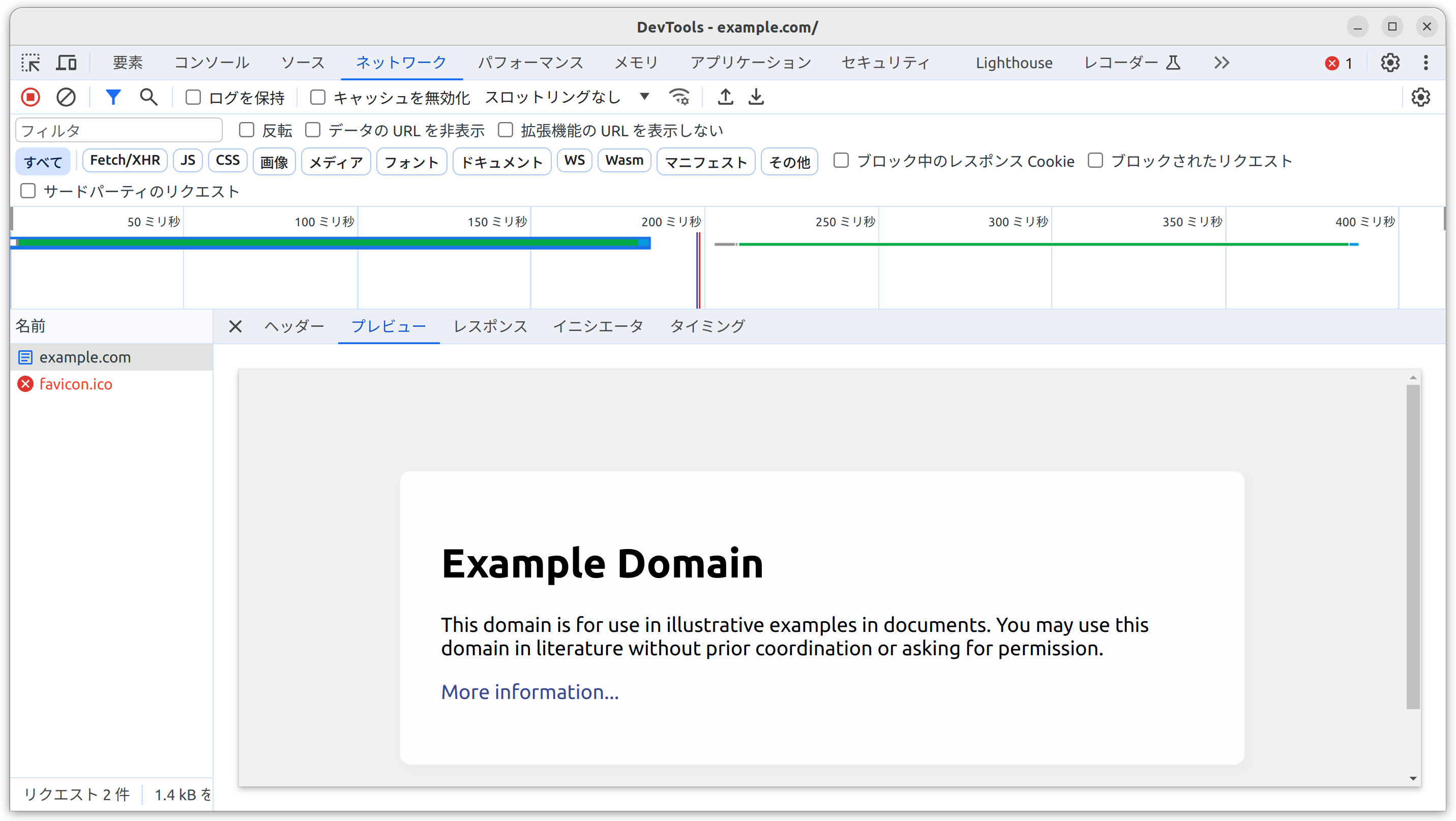

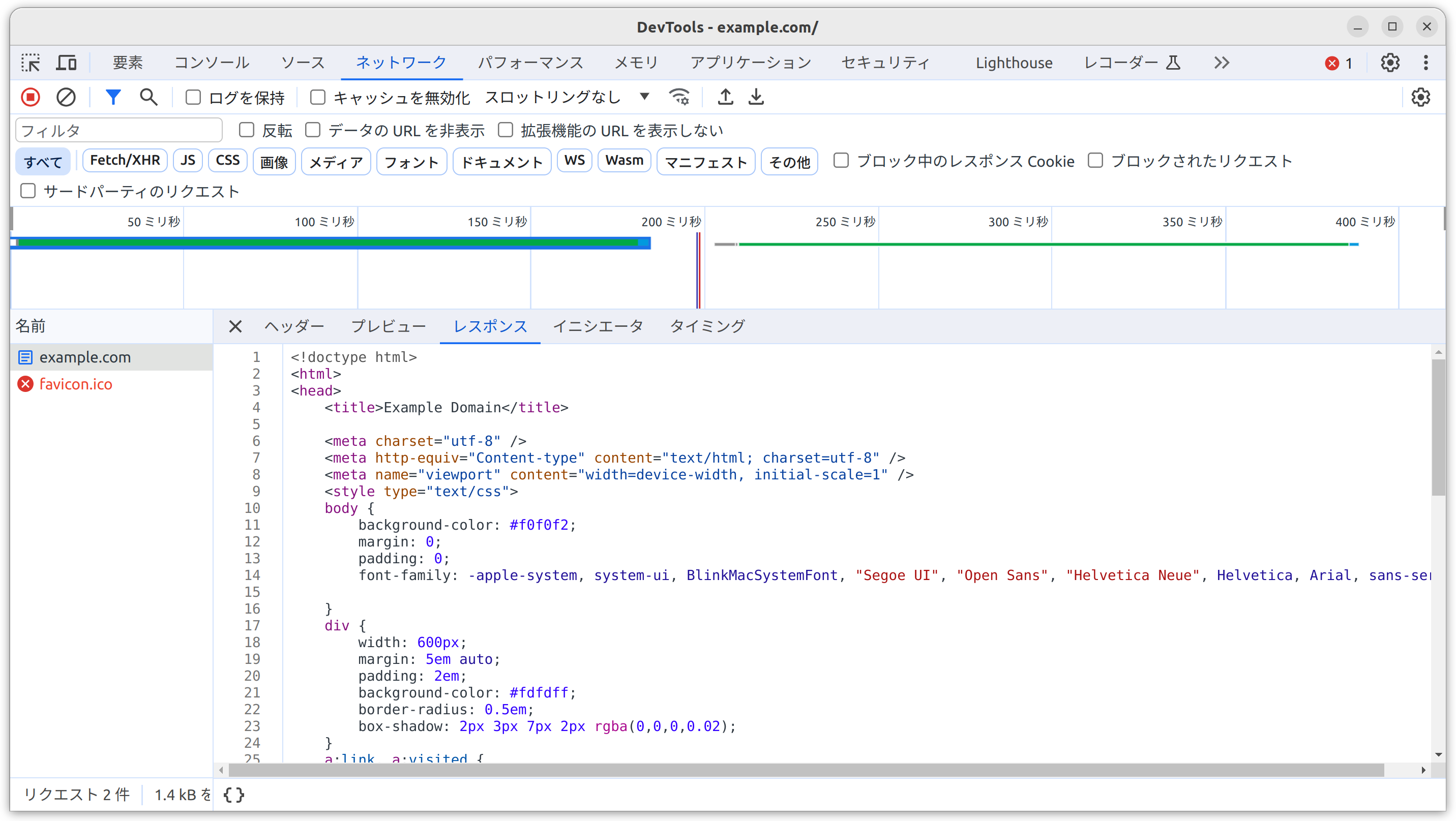

Note この記事では、 JavaScript コンソールにサンプルコードを入力して、何が起こるのかを確認してみます。 JavaScript コンソールの詳細については、開発者ツールに慣れる (Firefoxの場合は ブラウザー開発ツールを探る)を参照しましょう。

変数

変数は、値を格納できる入れ物です。まず、 let というキーワードと、その後に任意の名前を指定することで、変数を宣言します。

let myVariable;

Note 行末のセミコロンは文が終わる場所を示します。単一の行で複数の文を区切る場合には絶対に必要です。しかし、個々の文の末尾に置くことが良い習慣だと信じている人もいます。使用する場面と使用しない場合については他のルールもあります。詳しくは Your Guide to Semicolons in JavaScript を参照してください。

Note 変数にはほとんど何でも名前を付けることができますが、いくらかの制約があります(変数の命名規則についてはこの記事を参照してください)。自信がない場合は、有効かどうか変数名を調べることができます。

Note JavaScript は大文字と小文字を区別します。

myVariableはmyvariableとは異なる変数です。コードで問題が発生している場合は、大文字・小文字をチェックしてください。

変数を宣言したら、以下のように値を割り当てることができます。

myVariable = "Bob";

好みに応じて、両方の操作を同一の行で行うことができます。

let myVariable = "Bob";

変数の値は、名前で呼び出すだけで取得することができます。

myVariable;

変数に値を代入した後で、変更することもできます。

let myVariable = "Bob";

myVariable = "Steve";

なお、変数は様々なデータ型の値を保持することもできます。

| 変数 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 文字列 | 一連のテキストで、文字列と呼ばれます。値が文字列であることを示すには、単一引用符または二重引用符で囲む必要があります。 | let myVariable = 'Bob'; または let myVariable = "Bob"; |

| 数値 | 数値です。数値は引用符で囲みません。 | let myVariable = 10; |

| 論理型 |

論理値です。これは真か偽かの値です。 true と false は特別なキーワードで、引用符は必要ありません。

|

let myVariable = true; |

| 配列 | 単一の参照で複数の値を格納できる構造です。 |

let myVariable = [1,'Bob','Steve',10];配列の各メンバーは次のように参照します。 myVariable[0],

myVariable[1], など。

|

| オブジェクト | 基本的には何でも格納できます。 JavaScript のすべてがオブジェクトであり、変数に格納することができます。学ぶ際にはこれを覚えておいてください。 |

let myVariable = document.querySelector('h1');上記のすべての例も同様です。 |

ではなぜ変数が必要なのでしょうか。何か面白いプログラミングをするには変数が必要です。値が変更できなければ、挨拶のメッセージをパーソナライズしたり、画像ギャラリーに表示されている画像を変更するなどの動的な操作ができないのです。

コメント

コメントは、ブラウザーから無視される、コードの間に入れられた短いテキストスニペットです。CSS と同じように、JavaScript のコードではコメントを付けることができます。

/*

挟まれているすべてがコメントです。

*/

コメントに改行が含まれていない場合、次のように 2 つのスラッシュの後ろに記載する方が簡単です。

// これはコメントです

演算子

演算子は、2 つの値 (または変数) に基づいて結果を生成する数学的な記号です。次の表では、JavaScript コンソールで試してみるいくつかの例とともに、最も単純な演算子をいくつか見ることができます。

| 演算子 | 説明 | 記号 | 例 |

|---|---|---|---|

| 加算 | 2 つの数値を足し合わせたり、 2 つの文字列を結合したりします。 | + |

6 + 9;

|

| 減算、乗算、除算 | 基本的な数学の計算を実施します。 | -, *, / |

9 - 3;

|

| 代入 | すでに出てきました。変数に値を割り当てます。 | = |

let myVariable = 'Bob'; |

| 厳密等価 |

これは、2 つの値が等しく、かつデータ型が同じであるかどうかを調べます。

true/false (論理値)の結果を返します。

|

=== |

let myVariable = 3;

|

| 否定、非等価 |

その後にあるものと論理的に反対の値を返します。たとえば true を false に換えます。等価演算子と一緒に使用されると、否定演算子は 2 つの値が等しくないかどうかを調べます。

|

!, !== |

「否定」の場合は次の通りです。基本の式が

「非等価」は異なる構文ですが、基本的に同じ結果になります。ここでは「

|

他にも演算子はもっとたくさんありますが、今のところはこれで十分です。全体の一覧については、式と演算子を参照してください。

Note データ型を混在させると、計算を実行するときに奇妙な結果になる可能性があるため、変数を正しく参照し、期待通りの結果を得るように注意してください。例えばコンソールに

'35' + '25'と入力してみてください。期待通りの結果にならないのはなぜでしょうか。引用符は数字を文字列に変換するので、数字を加算するのではなく、文字列を連結する結果になったのです。35 + 25を入力すれば、正しい結果が得られます。

条件分岐

条件分岐は、ある式が true を返すかどうかをテストし、その結果次第でそれぞれのコードを実行するコード構造です。条件分岐のよくある形は if...else 文です。例えば以下の通りです。

let iceCream = "チョコレート";

if (iceCream === "チョコレート") {

alert("やった!チョコレートアイス大好き!");

} else {

alert("あれれ、でもチョコレートが好きなのに......");

}

if () の中の式が条件です。ここでは等価演算子を使用して、変数 iceCream とチョコレートという文字列を比較し、2 つが等しいかどうかを調べています。この比較が true を返した場合、コードの最初のブロックが実行されます。比較が真でない場合、最初のブロックはスキップされ、 else 文の後にある 2 番目のコードブロックが代わりに実行されます。

関数

関数は、再利用したい機能をパッケージ化する方法です。プロシージャが必要なときは、毎回コード全体を書くのではなく関数名を使って関数を呼び出すことができます。すでにいくつかの関数の仕様を見てきました。例えば次のようなものです。

let myVariable = document.querySelector("h1");

alert("hello!");

これらの関数、 document.querySelector と alert は、必要なときにいつでも使えるようブラウザーに組み込まれています。

もし変数名に見えるものがあったとしても、その後に括弧 () が付いていれば、おそらくそれは関数です。関数は普通、仕事をするのに必要な小さなデータである引数を取ります。引数は括弧の中に入れ、複数の引数がある場合はカンマで区切ります。

例えば、 alert() 関数はブラウザーのウィンドウにポップアップボックスを表示しますが、ポップアップボックスに何を書き込むかを関数に指示するために、文字列を引数として渡す必要があります。

嬉しいことに、自分で関数を定義することができます。次の例では、引数として 2 つの数値をとり、それらを乗算するという単純な関数を記載します。

function multiply(num1, num2) {

let result = num1 * num2;

return result;

}

上記の関数をコンソールで実行し、いくつかの引数を指定してテストしてみてください。例えば次のようなものです。

multiply(4, 7);

multiply(20, 20);

multiply(0.5, 3);

Note

return文はresultの値を関数内から関数の外に戻すことをブラウザーに指示し、それを利用できるようにします。これが必要な理由は、関数内で定義された変数が、その関数内でしか利用できないためです。これは変数のスコープと呼ばれています(変数のスコープのより詳しい説明をお読みください)。

イベント

Webサイトを本当にインタラクティブにするには、イベントが必要です。イベントは、ブラウザーの中で起きていることを検出し、その応答としてコードを実行するコード構造です。最も分かりやすい例は click イベントで、マウスで何かをクリックするとブラウザーによって発行されるものです。これを実行するには、コンソールに以下のように入力してから、現在のWebページ上をクリックしてください。

document.querySelector("html").addEventListener("click", function () {

alert("痛っ! つつかないで!");

});

要素にイベントハンドラーを取り付ける方法はいくつもあります。ここでは <html> 要素を選択しています。そして、addEventListener() 関数を呼び出し、待ち受けるイベントの名前 ('click') とイベントが発生したときに実行する関数を渡します。

先ほど addEventListener() に渡した関数は、名前を持たないので無名関数と呼ばれます。無名関数の書き方として、アロー関数と呼ばれるものがあります。アロー関数は () => を function () の代わりに使用します。

document.querySelector("html").addEventListener("click", () => {

alert("痛っ! つつかないで!");

});

Webサイトの例を膨らませる

さて、 JavaScript の基本のおさらいが終わったところで、例題のサイトに新しい機能を追加してみましょう。

先に進む前に、 main.js ファイルの現在の内容を削除して、空のファイルを保存してください。そうしないと、 “Hello world!” の例で使用した既存のコードが、これから追加する新しいコードと衝突してしまいます。

画像の切り替えの追加

このセクションでは、 DOM API 機能をもっと使用して、サイトに画像を追加しましょう。画像をクリックすると JavaScript を使用して 2 つの画像を切り替えることができます。

-

まずサイトに掲載したいと思う別な画像を見つけてください。最初の画像と同じサイズか、できるだけ近いものを使用してください。

-

この画像を

imagesフォルダーに保存してください。 -

この画像の名前を firefox2.png に変更してください。

-

main.jsファイルに次の JavaScript を入力してください。const myImage = document.querySelector("img"); myImage.onclick = () => { const mySrc = myImage.getAttribute("src"); if (mySrc === "images/firefox-icon.png") { myImage.setAttribute("src", "images/firefox2.png"); } else { myImage.setAttribute("src", "images/firefox-icon.png"); } }; -

index.htmlをブラウザーに読み込みます。画像をクリックすると、もう一方の画像に変わるでしょう。

何が起こったのでしょうか。<img> 要素への参照を変数 myImage に格納しました。次に、この変数の onclick イベントハンドラープロパティに、名前のない関数(「無名」関数)を代入しました。そうすれば、この要素がクリックされるたびに次の動きをします。

- 画像の

src属性の値を取得します。 - 条件分岐を使って、

srcの値が元の画像のパスと等しいかどうかをチェックします。- そうであれば、

srcの値を 2 番目の画像へのパスに変更し、もう一方の画像が強制的に <img> 要素の中に読み込まれるようにします。 - そうでない(すでに変更されている)場合、

srcの値を元の画像のパスに戻して、元の状態に戻ります。

- そうであれば、

パーソナライズされた挨拶メッセージの追加

次に、もう 1 つの小さなコードを追加し、ユーザーがサイトにアクセスしたときに、ページの表題をパーソナライズされた挨拶メッセージに変更してみましょう。この挨拶メッセージは、ユーザーがサイトを離れて後で戻った時にも保存されるようにします。Web Storage API を使用して保存しましょう。したがって、必要な時にいつでもユーザーと挨拶メッセージを変更できるオプションも用意しましょう。

-

index.htmlでは、 <script> 要素の直前に次の行を追加します。<button>ユーザーを変更</button> -

main.jsでは、次のコードを下記のとおりにファイルの最後に配置します。これは新しいボタンと見出しへの参照を変数に格納します。let myButton = document.querySelector("button"); let myHeading = document.querySelector("h1"); -

パーソナライズされた挨拶を設定する以下の関数を追加しましょう。まだ何も起こりませんが、すぐに修正します。

function setUserName() { const myName = prompt("あなたの名前を入力してください。"); localStorage.setItem("name", myName); myHeading.textContent = `Mozilla is Cool, ${myName}`; }setUserName()関数では、prompt()関数を使用して、alert()のようにダイアログボックスを表示しています。しかし、prompt()はalert()とは異なり、ユーザーにデータを入力するよう求め、ユーザーが OK を押した後に変数にそのデータを格納します。この場合、ユーザーに名前を入力するよう求めます。次に、localStorageと呼ばれる API を呼び出すことで、ブラウザーにデータを格納して後で受け取ることができます。 localStorage のsetItem()関数を使って、'name'と呼ばれるデータを作成し、myNameに入っているユーザーから入力されたデータを格納します。最後に、見出しのtextContentに文字列と新しく格納されたユーザーの名前を設定します。 -

以下のような条件ブロックを追加します。最初に読み込んだときにアプリを構造化するので、これを初期化コードと呼ぶこともできます。

if (!localStorage.getItem("name")) { setUserName(); } else { const storedName = localStorage.getItem("name"); myHeading.textContent = `Mozilla is Cool, ${storedName}`; }このブロックでは、最初に

nameのデータが存在しているかどうかをチェックするために否定演算子(!で表される論理否定)を使用しています。存在しない場合は、作成するためにsetUserName()関数が実行されます。存在する場合は(つまり、以前の訪問時にユーザーが設定した場合)、getItem()を使用して格納された名前を受け取り、setUserName()の中で行ったのと同様に、見出しのtextContentに文字列とユーザーの名前を設定します。 -

最後に、以下の

onclickイベントハンドラーをボタンに設定します。クリックすると、setUserName()関数が実行されます。これでユーザーがボタンを押すことで、好きな時に新しい名前を設定できるようになります。myButton.onclick = () => { setUserName(); };

ユーザー名か null か

この例を実行してユーザー名を入力するダイアログボックスが出たとき、キャンセルボタンを押してみてください。結果として “Mozilla is cool, null” というタイトルが表示されるでしょう。これはプロンプトをキャンセルしたときに、値が null、つまり値がないことを示す JavaScript の特殊な値に設定されるためです。

また何も入れずに OK を押してみてください。結果として “Mozilla is cool,” というタイトルが表示され、これは理由が明白です。

この問題を避けるには、ユーザーが null や空白の名前を入力していないかチェックするよう、setUserName() 関数を書き換えます。

function setUserName() {

const myName = prompt("あなたの名前を入力してください。");

if (!myName) {

setUserName();

} else {

localStorage.setItem("name", myName);

myHeading.textContent = `Mozilla is Cool, ${myName}`;

}

}

人間の言葉で言うと、 myName に値がない場合や、nullの場合、 最初から setUserName() を実行します。値がない場合(上記の式が真でない場合)には、localStorage に値を設定して、見出しのテキストにも設定します。

まとめ

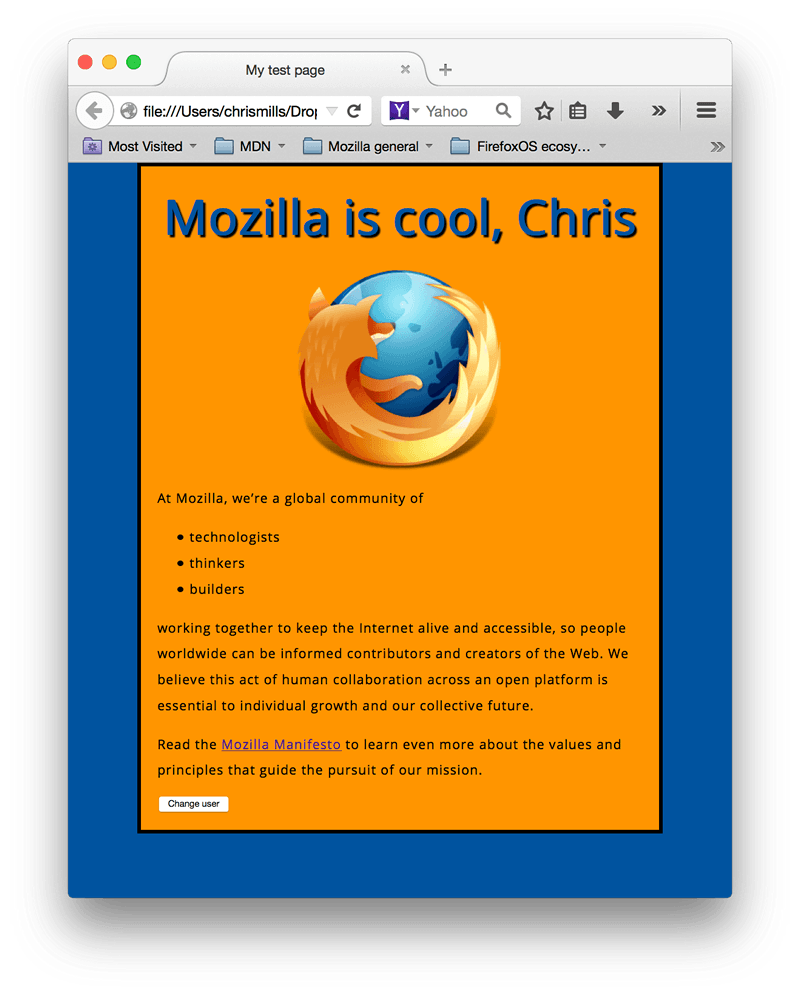

最後までこの記事の手順に従った場合は、最終的に次のようなページが表示されているでしょう。

もし途中で行き詰まってしまったら、「サンプルコード」と見比べてみましょう。

Web開発研修

目的

フロントエンド (React) からバックエンド (Hono) まで、モダン Web 開発の全てのスキルを習得する実践研修プログラムです。REST API サーバの実装から UI 開発まで、現代の Web 開発に必要な技術スタックを体系的に学習します。

対象者

- JavaScript の基本構文を理解している方

- 実務でのモダンな Web フルスタック開発スキル習得を目指す方

研修の特徴

実際の Web アプリケーション開発に必要なフロントエンド・バックエンドの実装スキル習得を重視した実践的プログラム

フィードバック / 問い合わせ

学習中の質問・改善提案・教材の誤りなどは「質問・提案・問題の報告」をご覧ください。研修担当者やメンターに直接相談しても構いません。

Web開発環境構築

REST APIと非同期処理

Honoハンズオン

Hono + React 連携

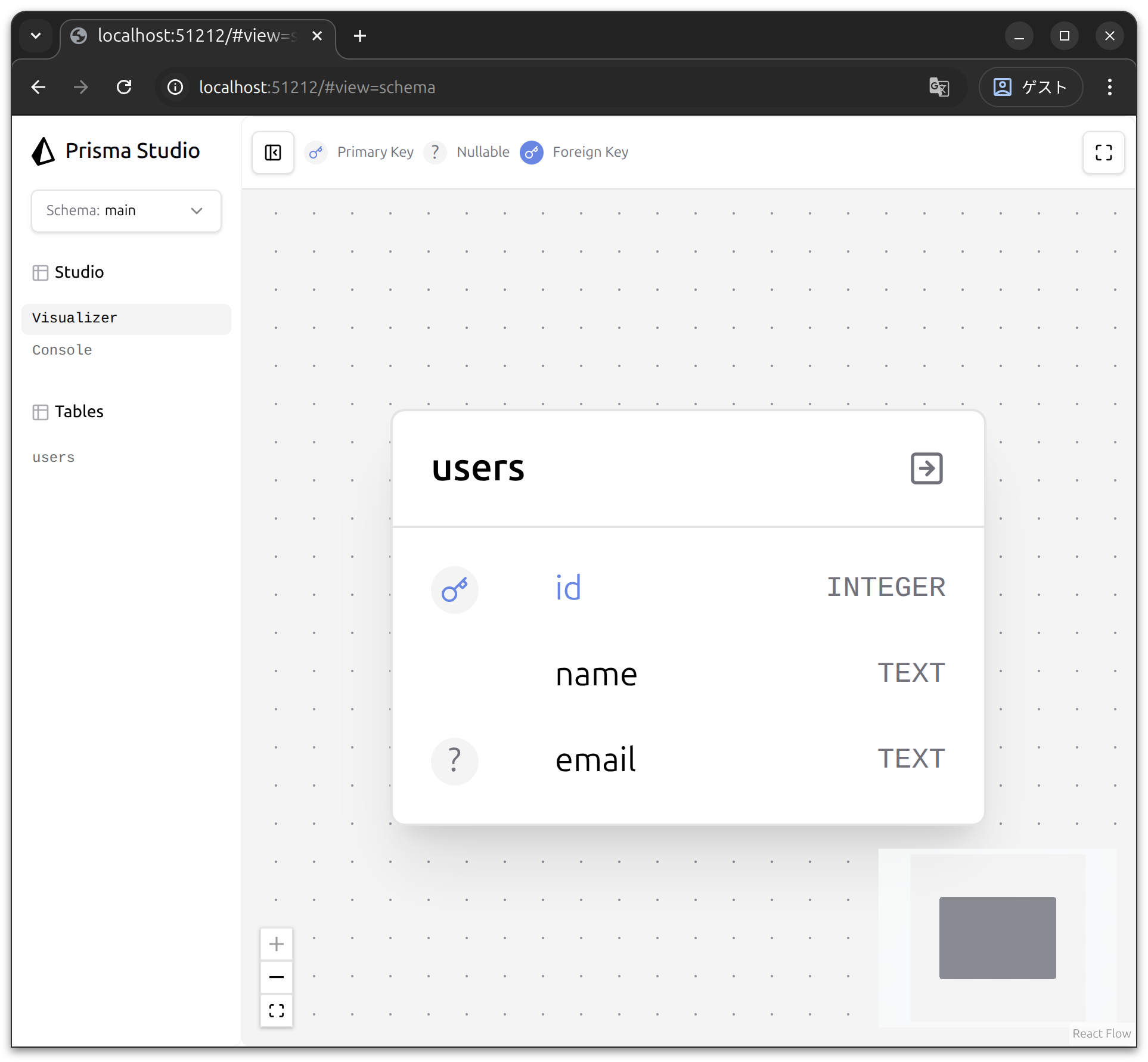

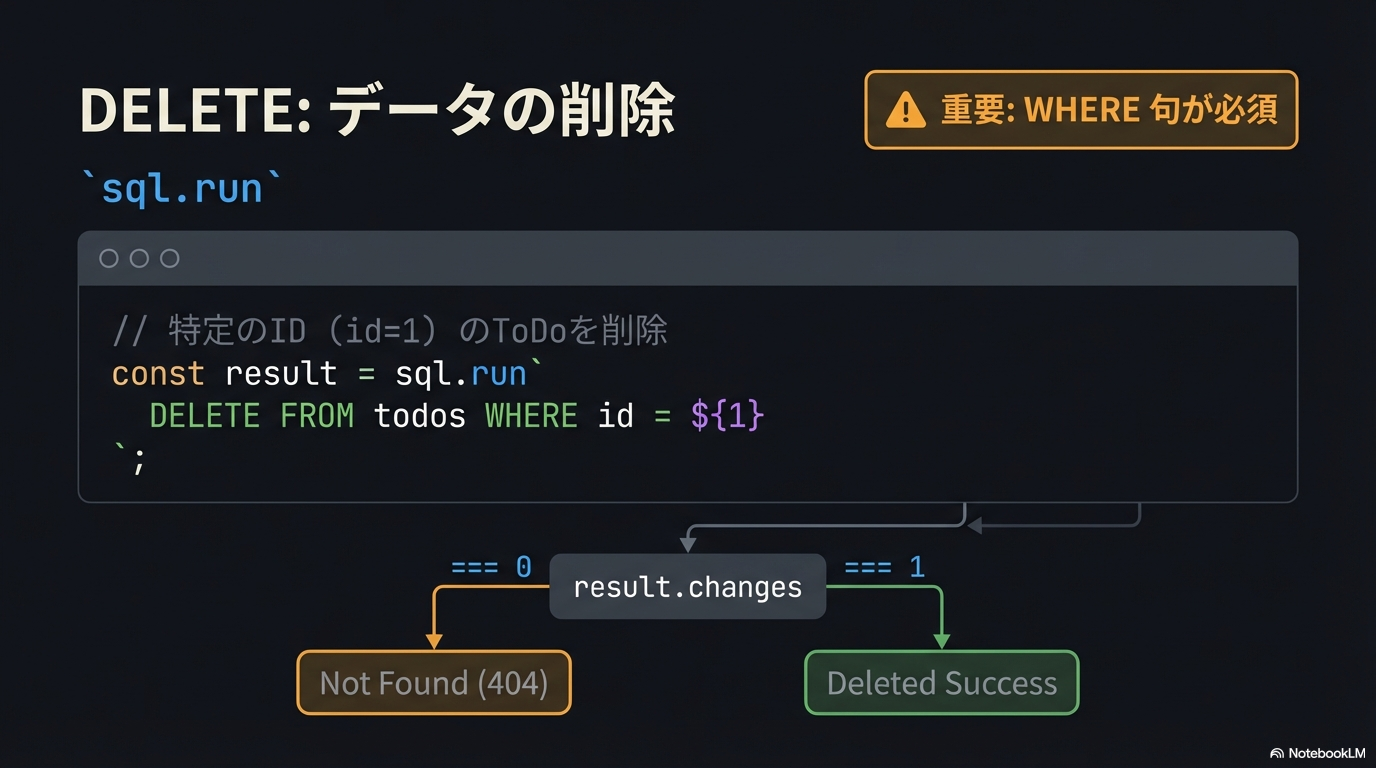

SQLiteハンズオン

開発実践

Web開発環境構築

- モダンWebアーキテクチャ概要

- ローカル開発環境セットアップ

- miseによるツール管理

- VSCode入門

- Git・GitHub基礎

- React環境構築

- TypeScript導入

- Biomeによるコード品質管理

- AI支援ツール活用法

- 基本的な開発の流れ

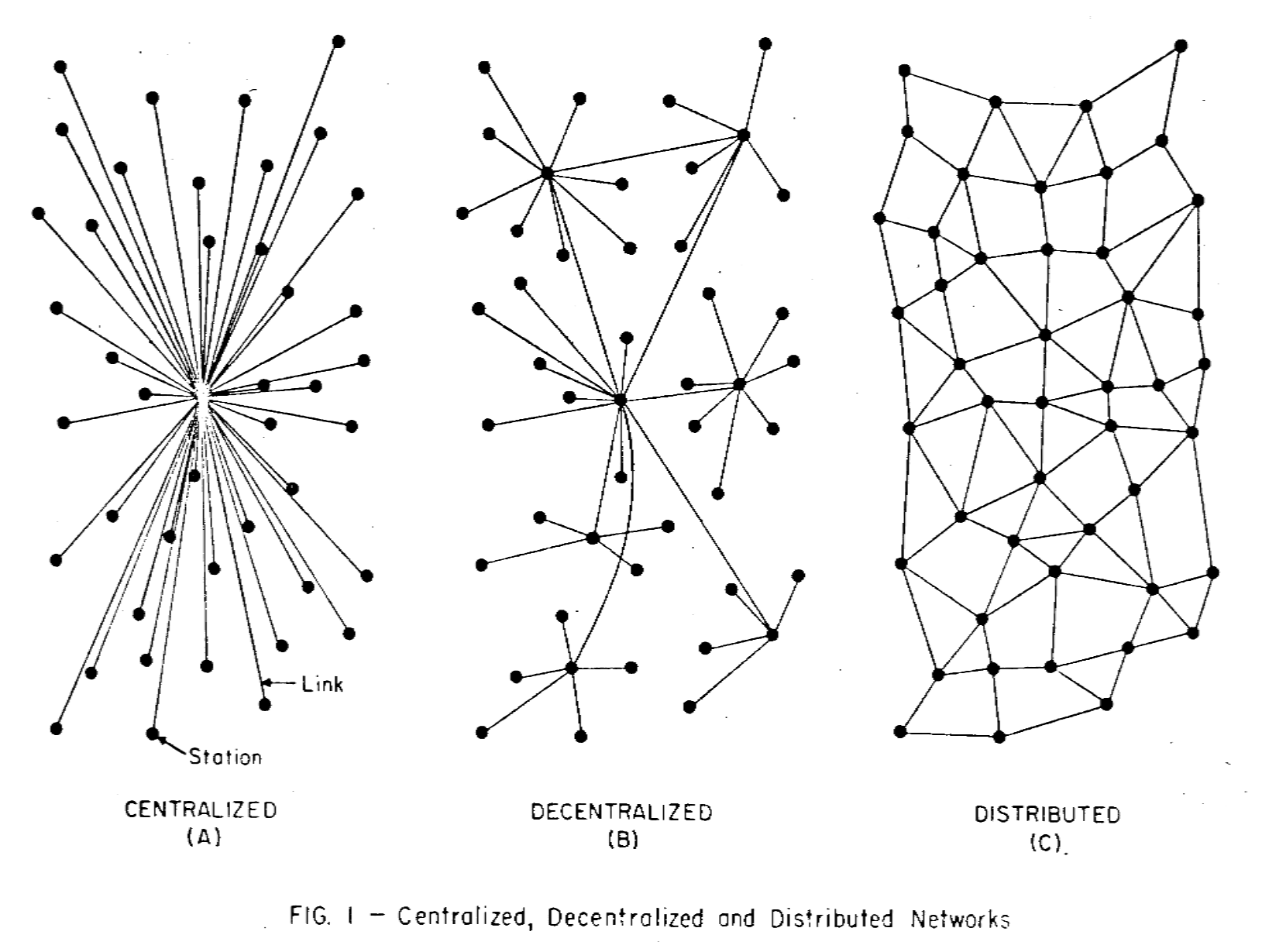

モダンWebアーキテクチャ概要

現代のWebアプリケーション開発では、フロントエンド、バックエンド、インフラが連携しながらも、それぞれが独立した役割を担っています。モダンなWebアーキテクチャの全体像を把握し、実際の開発で使われているパターンや最新技術を一緒に学んでいきましょう。

フロントエンド、バックエンド、インフラの役割分担

フロントエンドの役割

フロントエンドは、ユーザーが直接触れる部分を担当します(まさにWebサイトの「顔」ですね)。

主な責務:

- ユーザーインターフェース(UI)の構築

- ユーザーエクスペリエンス(UX)の最適化

- データの表示・入力処理

- バックエンドとの通信

// Reactの例

import React, { useState, useEffect } from "react";

function UserProfile({ userId }) {

const [user, setUser] = useState(null);

useEffect(() => {

// バックエンドAPIからデータを取得

fetch(`/api/users/${userId}`)

.then((response) => response.json())

.then((userData) => setUser(userData));

}, [userId]);

return <div>{user ? <h1>Hello, {user.name}!</h1> : <p>Loading...</p>}</div>;

}

バックエンドの役割

バックエンドは、アプリケーションのロジックとデータ処理を担当します (頭脳のようなものです)。

主な責務:

- ビジネスロジックの実装

- データベースとの連携

- API(Application Programming Interface)の提供

- セキュリティ・認証の管理

// Node.js + Honoの例

import { Hono } from "hono";

const app = new Hono();

// ユーザー情報を取得するAPI

app.get("/api/users/:id", async (c) => {

try {

const user = await database.getUser(c.req.param("id"));

return c.json(user);

} catch (error) {

return c.json({ error: "User not found" }, 404);

}

});

インフラストラクチャの役割

インフラは、アプリケーションを動かすための基盤を提供します(筋肉・骨格のようなものです)。

主な責務:

- サーバーの管理・運用

- データベースの管理

- セキュリティ・監視

- スケーリング(負荷対応)

現代の代表的なアーキテクチャパターン

1. モノリシックアーキテクチャ

特徴: すべての機能が1つのアプリケーションに統合されている従来型のアーキテクチャです。

メリット:

- 開発・デプロイが簡単

- 小規模チームに適している

- トランザクション管理がしやすい

デメリット:

- 機能追加時の影響範囲が大きい

- 技術スタックの変更が困難

- スケーリングが非効率

モノリシックアプリのイメージ:

| アプリ |

|---|

| ユーザー管理 |

| 商品管理 |

| 注文処理 |

| 決済処理 |

2. マイクロサービスアーキテクチャ

特徴: 機能ごとに独立したサービスに分割し、API経由で連携するアーキテクチャです。

メリット:

- 各サービスを独立して開発・デプロイ可能

- 適切な技術スタックを選択可能

- 障害の影響を局所化できる

デメリット:

- システム全体の複雑性が増加

- サービス間通信のオーバーヘッド

- 分散システムの管理が必要

マイクロサービスのイメージ:

API Gatewayを介して各サービスが連携

| ユーザーサービス |

|---|

| ユーザー管理 |

| プロフィール管理 |

↑↓

| 商品サービス |

|---|

| 商品カタログ |

| 在庫管理 |

↑↓

| 注文サービス |

|---|

| 注文処理 |

↑↓

| 決済サービス |

|---|

| 決済処理 |

サーバーレス・エッジコンピューティングの最新技術動向

サーバーレスとは?

特徴: サーバー管理を不要にし、関数単位でコードを実行できるクラウドサービスの形態です。

メリット:

- サーバー管理が不要

- オートスケーリング

- 使用量に応じた料金体系

代表的なサービス:

- AWS Lambda

- Vercel Functions

- Cloudflare Workers

// Cloudflare Workers の例

export default {

async fetch(request) {

return new Response("Hello from Serverless!");

},

};

エッジコンピューティングとは?

エッジコンピューティングは、データ処理をユーザーに近い場所(エッジ)で行うサーバーレス技術です(まるでコンビニのように、身近な場所でサービスを提供するイメージです)。

なぜエッジコンピューティングが注目されているのか?

従来の課題:

- 中央サーバーまでの通信遅延

- 帯域幅の制限

- 単一障害点のリスク

エッジコンピューティングの解決策:

- レイテンシの削減: ユーザーに近い場所での処理

- 帯域幅の節約: 必要最小限のデータ転送

- 可用性の向上: 分散処理による障害耐性

実際の活用事例

1. CDN(Content Delivery Network)

// Cloudflare Workers の例

export default {

async fetch(request) {

const country = request.cf.country;

return new Response(`Hello from ${country}!`);

},

};

2. サーバーレス・エッジプラットフォーム

主要サービス:

| サービス | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| Cloudflare Workers | V8エンジンベース、高速起動 | API、リダイレクト処理 |

| AWS Lambda@Edge | CloudFront統合 | 認証、A/Bテスト |

| Vercel Edge Functions | Next.js統合 | パーソナライゼーション |

実践例:地域別コンテンツ配信

// Vercel のサーバーレス関数(Edge Functions)の例

import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";

export function middleware(request: NextRequest) {

const country = request.geo?.country || "US";

// 国別に異なるコンテンツを配信

const url = request.nextUrl.clone();

url.pathname = `/${country.toLowerCase()}${url.pathname}`;

return NextResponse.rewrite(url);

}

アーキテクチャ選択のトレードオフ

コンウェイの法則:組織とアーキテクチャの関係

コンウェイの法則(Conway’s Law)

「システムを設計する組織は、その組織のコミュニケーション構造をコピーした設計を生み出すように制約される」

— Melvin Conway, 1967

この法則が示唆することは明快です。アーキテクチャは技術的な選択である前に、組織的な選択であるということです。

なぜアーキテクチャと組織構造は一致するのか?

チーム間の調整コストがその答えです。

モノリシックな組織 → モノリシックなコード

├─ 全員が同じコードベースで作業

└─ 変更時は全員の調整が必要

分散した組織 → マイクロサービス

├─ 各チームが独立したサービスを所有

└─ API契約さえ守れば独立して開発可能

各アーキテクチャが前提とする組織構造

1. モノリシック:密なコミュニケーションが可能な小規模チーム

最適な組織:

- 1つのチーム(3-8人程度)

- 物理的に近い場所で作業

- 頻繁な対面コミュニケーション

なぜこの構造が必要か?

すべてのコードが1つのリポジトリにあり、変更の影響範囲が広いため、チームメンバー全員が全体を把握している必要があります。これは小規模チームでしか実現できません。

// 1つの変更が広範囲に影響

function updateUserProfile(userId, data) {

// ユーザー管理

const user = await db.users.update(userId, data);

// 通知システム(同じコードベース内)

await notificationService.send(user);

// メール送信(同じコードベース内)

await emailService.sendWelcome(user);

// 全ての機能が密結合している

}

2. マイクロサービス:自律的なチームが並行で動く大規模組織

最適な組織:

- 複数の独立したチーム(各3-8人)

- チームごとに異なる専門性・技術スタック

- 明確なAPI契約による非同期コミュニケーション

なぜこの構造が必要か?

サービス間の境界がチーム間の境界と一致することで、各チームは他チームへの依存を最小限に抑えながら開発できます。

+───────API──────+

| | |

[ユーザーサービス] [注文サービス] [決済サービス] … システム

| | |

[ユーザーチーム] [注文チーム] [決済チーム] … 組織

各チームは自分のサービスに責任を持ち、他のチームとはAPI経由でのみやり取りします。

技術特性の比較

| 特性 | モノリシック | マイクロサービス |

|---|---|---|

| 初期開発速度 | ⭐⭐⭐ | ⭐ |

| トランザクション管理 | 容易 | 困難 |

| チーム調整コスト | 高 | 低 |

| 障害の影響範囲 | 全体 | 局所的 |

逆コンウェイ戦略:アーキテクチャから組織を設計する

興味深いことに、この法則は逆方向にも適用できます。目指すアーキテクチャに合わせて組織構造を設計するという戦略です。

例:モノリスからマイクロサービスへの移行

Step 1: アーキテクチャの分割計画

├─ ユーザー管理サービス

├─ 商品管理サービス

└─ 注文管理サービス

Step 2: チーム構造の再編成

├─ ユーザーチーム(3名)

├─ 商品チーム(4名)

└─ 注文チーム(5名)

Step 3: 責任範囲の明確化

各チームが対応するサービスのエンドツーエンドを担当

(設計、開発、テスト、運用、監視)

この戦略により、組織構造とアーキテクチャが一致し、開発効率が向上します。

意思決定のフレームワーク

アーキテクチャを選択する際は、以下の質問に答えてみてください。

1. チームの現在の構造は?

- 全員が密にコミュニケーションできる → モノリシック or サーバーレス

- 複数の独立したチームがある → マイクロサービス

- 1-3人の小規模チーム → サーバーレス

2. 将来のチーム拡張計画は?

- 大きくしない(〜10人) → モノリシック or サーバーレス

- 複数チームに拡大予定 → マイクロサービスを検討

- 不確定 → サーバーレス(柔軟性が高い)

3. チーム間の調整コストをどう考えるか?

- 頻繁な調整が苦にならない → モノリシック

- 調整コストを最小化したい → マイクロサービス or サーバーレス

- インフラ管理を避けたい → サーバーレス

4. 既存の組織文化は?

- 密なコラボレーション文化 → モノリシック

- 自律的なチーム文化 → マイクロサービス

- スタートアップ的な柔軟性 → サーバーレス

失敗パターン:組織とアーキテクチャのミスマッチ

❌ 失敗パターン1:小規模チームでマイクロサービス

- 問題:3人チームが10個のサービスを管理

- 結果:サービス間の調整に時間を取られ、開発速度が低下

❌ 失敗パターン2:大規模組織でモノリシック

- 問題:20人が同じコードベースで作業

- 結果:変更の度に全員の調整が必要、デプロイが週1回に

❌ 失敗パターン3:インフラ知識がないままマイクロサービス

- 問題:Kubernetes、サービスメッシュ、分散トレーシングの運用負荷

- 結果:機能開発よりインフラ管理に時間を取られる

設計のポイント

- 組織構造とアーキテクチャを一致させる

- 無理に流行りのアーキテクチャを採用せず、チームの実態に合わせる

- 段階的に移行する

- 一気に変えず、モノリス→サーバーレス→マイクロサービスのように段階的に

- チームの自律性を最大化する

- 各チームが独立してデプロイできる粒度でサービスを分割する

- API契約を明確にする

- チーム間のコミュニケーションコストを減らすため、明確なインターフェースを定義

- 測定可能な指標を持つ

- デプロイ頻度

- リードタイム

- 変更失敗率

- 復旧時間(MTTR)

Note

アーキテクチャの選択は、技術的な最適解を求めることではなく、組織の現実と目標を反映したトレードオフの選択です。完璧なアーキテクチャは存在しません。あるのは、現在のチームと事業フェーズに最も適したアーキテクチャだけです。

2025年のトレンドと将来展望

- フルスタック フレームワークの進化

- Next.js 15、Nuxt 4 などの新機能

- App Router、Server Components の普及

- サーバーレス優先アーキテクチャ

- エッジでの動的レンダリング

- 最適化の自動化

- AI統合アーキテクチャ

- LLM API の活用

- リアルタイム AI処理

- 型安全性

- TypeScript の標準化

- エンドツーエンドの型安全性

注目のフレームワーク: Astro

---

// サーバーサイドで実行

const posts = await fetch('/api/posts').then(r => r.json())

---

<Layout>

<h1>My Blog</h1>

<!-- 静的HTML -->

<PostList posts={posts} />

<!-- 必要な部分のみ JavaScript -->

<SearchBox client:load />

</Layout>

https://docs.astro.build/ja/getting-started/

ポイント

🎯 重要なコンセプト

- フロントエンド: ユーザーインターフェースとユーザー体験を担当

- バックエンド: ビジネスロジックとデータ処理を担当

- インフラ: アプリケーションの実行基盤を提供

- サーバーレス: 運用負荷軽減、自動スケーリング、エッジでの実行が可能

- エッジコンピューティング: ユーザーに近い場所での処理により、速度と効率を向上

🏗️ アーキテクチャパターン

- モノリシック: シンプルだが拡張性に制限

- マイクロサービス: 高い柔軟性だが複雑性も増加

🚀 選択のポイント

- プロジェクト規模: チームサイズと要件の複雑さを考慮

- 技術的制約: 既存システムとの統合要件

- 運用リソース: 管理・保守の工数とスキル

- 将来の拡張性: ビジネス成長への対応力

💡 実践への第一歩

まずは小さなプロジェクトでサーバーレス関数を試してみることから始めましょう。理論だけでなく、実際に手を動かすことで、それぞれのアーキテクチャの特性を体感できるはずです。

現代のWeb開発は選択肢が豊富ですが(時には選択肢が多すぎて迷ってしまいますが)、基本的な役割分担と各パターンのトレードオフを理解していれば、適切な技術選択ができるようになります。一緒に頑張りましょう!

ローカル開発環境セットアップ

自分のパソコンでWeb開発を始めるために必要な環境の準備について一緒に学んでいきましょう。最初は設定することがたくさんあって大変に感じるかもしれませんが、一度セットアップしてしまえば快適に開発できるようになります。

学習目標

- Web開発に必要なツールの全体像を理解する

- どのパソコンでも同じように開発できる環境を構築する

- 効率的で使いやすい開発環境を作る

開発環境の全体像

基本的なツール構成

Web開発に必要なツールはいくつかあり、それぞれに役割があります。

必須ツール:

- エディタ: VS Code (推奨), Cursor, Zed(コードを書くためのソフト)

- ランタイム: Node.js (推奨), Deno, Bun

- バージョン管理: Git (推奨)

- ツール管理: mise (推奨), asdf, volta

- AI支援ツール: GitHub Copilot, Codex, Claude Code, Gemini CLI

推奨ツール:

- 仮想環境: WSL2 (Windows), Docker

- ターミナル: Windows Terminal, Warp, WezTerm, iTerm2

- シェル: Bash, Zsh, Fish

- ブラウザ: Chrome, Safari, Firefox

- HTTP クライアント: curl

OS別セットアップガイド

Windows (推奨: WSL2 使用)

- WSL2 セットアップ

# PowerShellで実行

wsl --set-default-version 2

wsl --install -d Ubuntu

# WSL2での作業推奨

wsl

- Windows Tools

# Windows Terminal (推奨)

winget install Microsoft.WindowsTerminal

# VS Code

winget install Microsoft.VisualStudioCode

# Git for Windows

winget install Git.Git

- WSL2内でのセットアップ

# Ubuntu/Debian内で実行

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install curl build-essential git -y

macOS

- Homebrew インストール

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

- 基本ツール

# 開発ツール

xcode-select --install

# エディタとブラウザ

brew install --cask visual-studio-code

brew install --cask google-chrome

# ターミナル

brew install --cask wezterm # または iterm2

Linux (Ubuntu/Debian)

- システム更新とビルドツール

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install curl build-essential git -y

- VS Code インストール

# 公式リポジトリから

curl -sSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscode.list

sudo apt update

sudo apt install code

- Google Chrome インストール

# 公式リポジトリから

curl -sSL https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list

sudo apt update

sudo apt install google-chrome-stable

コマンドライン操作

基本的なターミナル操作

# ナビゲーション

pwd # 現在のディレクトリを表示

ls -la # ファイル一覧(詳細表示)

ls -la | grep node # grep でフィルタリング

cd directory # ディレクトリ移動

cd - # 前のディレクトリに戻る

cd ~ # ホームディレクトリに移動

# ディレクトリ・ファイル操作

mkdir -p path/to/dir # 階層ディレクトリ作成

touch file.txt # 空ファイル作成

cp -r source dest # ディレクトリをコピー

mv old_name new_name # ファイル/ディレクトリ名変更

rm -rf directory # ディレクトリを強制削除

# ファイル内容操作

cat file.txt # ファイル全体表示

head -n 10 file.txt # 先頭10行表示

tail -n 10 file.txt # 末尾10行表示

grep "pattern" file.txt # パターン検索

find . -name "*.js" # ファイル検索

プロセス管理

# プロセス操作

ps aux # 全プロセス表示

pgrep node # Node.jsプロセスを検索

top # リアルタイムプロセス監視

kill pid # プロセスID指定で終了

pkill node # プロセス名で全て終了

# バックグラウンド実行

node --run dev & # バックグラウンドで実行

Ctrl+Z # プロセスを一時停止

jobs # ジョブ一覧

fg # フォアグラウンドに復帰

モダンシェル環境の構築

Git設定

# グローバル設定

git config --global user.name "Your Name"

git config --global user.email "your.email@example.com"

git config --global init.defaultBranch main

git config --global core.editor "code --wait"

# SSH キー生成

ssh-keygen -t ed25519 -C "your.email@example.com"

# SSH設定 (~/.ssh/config)

Host github.com

HostName github.com

User git

開発支援ツールのインストール

# mise経由でツールインストール

mise install node@lts

mise use --global node@lts

# グローバルパッケージ

npm i -g @biomejs/biome

環境確認とテスト

# 研修用ディレクトリに移動

mkdir -p web-dev-2025/test

cd test-environment

# mise.toml 作成

mise use node@lts

mise use pnpm@latest

# 動作確認

node -v

node -e 'console.log(process.version)'

# package.json 作成

pnpm init --init-type=module

# 依存関係インストール

pnpm add -D react react-dom typescript @types/react @types/react-dom

トラブルシューティング

Windows/WSL 環境で問題が起きた場合は「WSLトラブルシューティング」をご確認ください。

まとめ

開発環境構築のポイント

- 一貫性: mise によるツールバージョン管理

- 再現性: 設定ファイルによる環境の再現

- 効率性: ターミナル操作の習得と自動化

🔄 継続的改善

- 新しいツールの評価と導入

- チームでの共有

WSLトラブルシューティング

WSL (Windows Subsystem for Linux) 環境で Web 開発を行う際に遭遇しやすい問題と、その対処法をまとめています。

プロジェクトの作業ディレクトリについて

基本方針: プロジェクトは /home/ユーザー 以下に作成し、VS Code の Remote - WSL 拡張機能でアクセスすることを推奨します。

| パス | ファイルシステム | おすすめ度 |

|---|---|---|

/home/ユーザー | Linux (ext4) | ✅ 推奨 |

/mnt/c/Users/… | Windows (NTFS) | ⚠️ 非推奨 |

/mnt/c/ 以下は Windows のファイルシステムを WSL からマウントしたものです。ここで作業すると、ファイル監視やパフォーマンスの問題が発生しやすくなります(詳しくは後述)。

/mnt/c/ 以下でファイル監視が動かない

症状

/mnt/c/Users/… にあるプロジェクトで pnpm dev を実行すると、ファイルを編集しても開発用サーバーが自動で再起動しない(ホットリロードが効かない)ことがあります。

原因

/mnt/c/ は Windows のファイルシステム (NTFS) を WSL からマウントしたパスです。Linux のファイル変更検知の仕組み(inotify)が正しく動作しないため、tsx watch や Vite の HMR などがファイル変更を検出できません。

対処法

プロジェクトを /home/ 以下に移動する(推奨)

# プロジェクトを移動

cp -r /mnt/c/Users/yourname/projects/my-app ~/my-app

cd ~/my-app

pnpm install

pnpm dev

これが最も確実な解決方法です。/home/ 以下であれば Linux ネイティブのファイルシステム (ext4) が使われるため、ファイル監視が正常に動作します。

VS Code で /home/ 以下のファイルが開けない

症状

プロジェクトを /home/ に移動したものの、VS Code でファイルを開く方法がわからない、または Windows 側の VS Code から直接アクセスできない。

対処法

Remote - WSL 拡張機能を使う

VS Code の Remote - WSL 拡張機能をインストールすると、WSL 内のファイルを直接編集できるようになります。

- Windows 側の VS Code で拡張機能

ms-vscode-remote.remote-wslをインストール - WSL のターミナルからプロジェクトディレクトリに移動して

code .を実行

cd ~/my-app

code .

VS Code が WSL モードで開き、/home/ 以下のファイルをシームレスに編集できます。左下に「WSL: Ubuntu」のような表示が出ていれば正しく接続されています。

pnpm create hono など実行時に GitHub API エラーが出る

症状

pnpm create hono@latest を実行し、テンプレート選択後に以下のようなエラーが出る場合があります。

throw new Error(`Error running hook for ${templateName}: ${e instanceof Error ? e.message : e}`);

Error: Error running hook for nodejs: Failed to fetch https://api.github.com/repos/honojs/starter/tarball/v0.19

テンプレートの tarball を GitHub API からダウンロードする段階で失敗しています。

考えられる原因

- ネットワーク環境(プロキシ、ファイアウォール、VPN)が GitHub API へのアクセスをブロックしている

- プロキシ確認ガイド を参照

- Windows 側のバイナリが意図せず参照されている

- WSL の DNS 設定の問題

対処法

1. 環境情報の確認

まず、WSL 内で正しいバイナリが使われているか確認します。

# 各コマンドのパスを確認

which node

which pnpm

which git

which curl

/mnt/c/ から始まるパスが表示された場合、Windows 側のバイナリが参照されています。WSL 内にインストールされたツールが正常に使われるように設定してください(mise によるツール管理 を参照)。

2. GitHub API への接続テスト

curl -I https://api.github.com

ステータスコード 200 が返れば接続は正常です。エラーが出る場合はネットワーク環境を確認してください。(プロキシ確認ガイド を参照)。

3. テンプレートを手動で取得する

GitHub API 経由のダウンロードが失敗する場合でも、Web ブラウザーや git clone で直接取得できることがあります。

Hono のテンプレートの場合:

# git clone でテンプレートを取得

git clone https://github.com/honojs/starter.git

cp -r starter/templates/nodejs my-hono-app

cd my-hono-app

pnpm install

テンプレートの一覧は https://github.com/honojs/starter/tree/main/templates から確認できます。

Vite のテンプレートの場合:

# git clone でテンプレートを取得

git clone https://github.com/vitejs/vite.git --depth 1

cp -r vite/packages/create-vite/template-react-ts my-vite-app

cd my-vite-app

pnpm install

テンプレートの一覧は https://github.com/vitejs/vite/tree/main/packages/create-vite から確認できます。

ポイント

| やること | 説明 |

|---|---|

プロジェクトは /home/ 以下に置く | /mnt/c/ ではファイル監視やパフォーマンスに問題が出やすいので注意 |

| VS Code Remote - WSL を使う | /home/ 以下のファイルを快適に編集可能 |

which コマンドで確認 | Node.js や pnpm が Windows 側のものではなく WSL 内のものか確認 |

| GitHub API エラー時の最終手段は手動で取得 | git clone などでテンプレートリポジトリから直接コピー |

miseによるツール管理

この章では、開発ツールのバージョン管理を簡単にしてくれる「mise」と、Web開発に欠かせない「Node.js」について一緒に学んでいきましょう。最初は設定が少し面倒に感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえば開発がグッと楽になります。

学習目標

- Node.jsの役割とJavaScriptランタイムについて理解する

- miseを使った開発ツールの管理方法を覚える

- プロジェクトごとに違うバージョンを使い分ける方法を学ぶ

- パッケージマネージャの基本的な使い方を学ぶ

Node.jsって何?

JavaScriptが動く場所

ブラウザー

- Chrome (V8エンジン)

- Firefox (SpiderMonkeyエンジン)

- Safari (JavaScriptCoreエンジン)

サーバーサイド

- Node.js (V8エンジン)

- Deno (V8エンジン)

- Bun (JavaScriptCoreエンジン)

従来、JavaScriptはブラウザでしか動きませんでした。しかし、Node.jsの登場により、サーバーでもJavaScriptが使えるようになったのです。

Node.jsの魅力

技術的な特徴:

- V8 エンジン: Googleが開発した高性能なJavaScriptエンジン

- イベントループ: 非同期処理がとても得意

- 豊富なエコシステム: npmで何十万ものパッケージが利用可能

主な用途:

- Webサーバーの作成(Express、Fastify、Hono等)

- ビルドツールの実行(Vite、Webpack等)

- コマンドラインツールの開発

- フロントエンド開発環境(React、Vue等)

Node.jsのバージョンについて

Node.jsは定期的に新しいバージョンがリリースされます。基本的にはLTS(Long Term Support)版を選んでおけば安心です。

# Node.js のリリースサイクル

偶数バージョン (20, 22, 24) → LTS版(長期サポート)

奇数バージョン (21, 23, 25) → Current版(最新機能)

# おすすめのLTSバージョン

24.x.x # 最新のアクティブLTS

miseって何?

基本的な概念

mise は、プログラミング言語や開発ツールのバージョンを管理してくれる便利なツールです。「このプロジェクトではNode.js 22を使って、あのプロジェクトではNode.js 24を使いたい」といった要望を簡単に実現できます。

mise で管理できる主なツール:

他にも多数の言語やツールをサポートしています。詳しくは 公式ドキュメント を参照してください。

miseの魅力

- 統一されたコマンド: 異なる言語やツールを同じ方法で管理できる

- プロジェクト単位の設定:

mise.tomlファイルでバージョンを指定 - 高速: Rustで作られているのでとても速い

- 自動切り替え: フォルダ移動時に自動でバージョンが切り替わる

従来のバージョン管理ツールとの比較

従来は言語ごとに異なるツールを使う必要がありました:

| ツール | 管理対象 | 速度 | 設定ファイル |

|---|---|---|---|

| mise | 多言語・ツール | とても速い | mise.toml |

| asdf | 多言語・ツール | 普通 | .tool-versions |

| nvm | Node.jsのみ | 普通 | .nvmrc |

| pyenv | Pythonのみ | 普通 | .python-version |

| rbenv | Rubyのみ | 普通 | .ruby-version |

miseなら1つのツールで全部管理できるので、覚えることが少なくて済みます。

miseをインストールしよう

1. インストール方法

# mise のインストール (全プラットフォーム共通)

curl https://mise.run | sh

# または、各OS固有の方法

# Windows (PowerShell): irm https://mise.run/install.ps1 | iex

# macOS: brew install mise

# Linux: curl https://mise.run | sh

2. シェル設定

Bash

echo "eval \"\$(${HOME}/.local/bin/mise activate bash)\"" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Zsh

echo "eval \"\$(${HOME}/.local/bin/mise activate zsh)\"" >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc

Fish

echo "${HOME}/.local/bin/mise activate fish | source" >> ~/.config/fish/config.fish

3. Node.jsのインストール

# プロジェクトディレクトリで実行

cd my-project

# Node.js最新LTS版をインストール

mise use node@lts

# パッケージマネージャ pnpm もインストール

mise use pnpm@latest

これで mise.toml というファイルが自動的に作成されます:

[tools]

node = "24"

pnpm = "latest"

このファイルをGitで管理することで、チーム全員が同じバージョンのツールを使えるようになります。

Node.jsが使えるか確認しよう

# Node.jsのバージョン確認

node --version

# → v24.x.x と表示されればOK

# npmのバージョン確認(Node.jsに標準で付属)

npm --version

# pnpmのバージョン確認

pnpm --version

パッケージマネージャについて

パッケージマネージャって何?

Node.jsの世界では、他の人が作った便利なコード(パッケージ)を簡単に使うことができます。そのパッケージを管理してくれるのが「パッケージマネージャー」です。

主なパッケージマネージャー

1. npm(Node Package Manager)

Node.jsと一緒にインストールされる標準のパッケージマネージャーです。

npm install package-name # パッケージをインストール

npm install --save-dev package-name # 開発用パッケージとしてインストール

npm run script-name # スクリプトを実行

2. pnpm(推奨)

「performant npm」の略で、高速で効率的なパッケージマネージャーです。

pnpm add package-name # パッケージをインストール

pnpm add -D package-name # 開発用パッケージとしてインストール

pnpm run script-name # スクリプトを実行

pnpmの利点:

- 高速: npmより3倍以上速い

- 省ディスク: 同じパッケージを複数プロジェクトで共有

- 厳格: 依存関係の問題を早期発見

このカリキュラムでは pnpm を使用することを推奨します。

package.jsonの基本

package.jsonって何?

package.json は、プロジェクトの設定と依存関係を記録するファイルです。

{

"name": "my-project",

"version": "1.0.0",

"scripts": {

"dev": "vite",

"build": "vite build",

"test": "vitest"

},

"dependencies": {

"react": "^18.2.0"

},

"devDependencies": {

"vite": "^5.0.0"

}

}

重要なフィールド

- name: プロジェクト名

- version: バージョン番号

- scripts:

pnpm runで実行できるコマンド - dependencies: 本番環境で必要なパッケージ

- devDependencies: 開発環境のみで必要なパッケージ

スクリプトの実行

# package.jsonのscriptsに定義されたコマンドを実行

pnpm run dev # 開発サーバー起動

pnpm run build # ビルド実行

pnpm run test # テスト実行

基本的な使い方(mise)

1. 利用可能なツールの確認

# 利用可能なツール一覧

mise search

# Node.jsの利用可能バージョン

mise ls-remote node

# インストール済みツール確認

mise ls

2. バージョンの設定

グローバル設定

# システム全体のデフォルトバージョン

mise use --global node@lts

mise use --global pnpm@latest

プロジェクト設定

# プロジェクトディレクトリで実行

cd my-project

mise use node@lts

mise use pnpm@latest

3. 現在のバージョン確認

# 現在使用中のバージョン

mise current

トラブルシューティング

- mise が見つからない

# パスの確認

which mise

echo $PATH

# シェル設定の再読み込み

source ~/.bashrc # or ~/.zshrc

- 古いバージョンマネージャとの競合

# nvm, pyenv などを無効化

# ~/.bashrc から該当行を削除またはコメントアウト

# export PATH="$HOME/.nvm:$PATH" # ← これをコメントアウト

- プラグインのインストールエラー

# キャッシュクリア

mise cache clear

# プラグイン再インストール

mise plugin uninstall node

mise plugin install node

実習課題

1. 環境確認

# miseのバージョン確認

mise --version

# Node.jsのバージョン確認

node --version

# pnpmのバージョン確認

pnpm --version

2. 簡単なプロジェクトの作成

# プロジェクトフォルダ作成

mkdir my-first-project

cd my-first-project

# Node.jsとpnpmの設定

mise use node@lts

mise use pnpm@latest

# package.jsonの作成

pnpm init --init-type=module

3. パッケージのインストールと実行

# Viteをインストール

pnpm add -D vite

# package.jsonにスクリプトを追加(手動で編集)

# "scripts": {

# "dev": "vite"

# }

# 開発サーバー起動

pnpm run dev

ポイント

この章で学んだことをまとめておきます。

Node.jsについて:

- JavaScriptランタイム: ブラウザ以外でもJavaScriptを実行できる環境

- V8エンジン: Googleが開発した高性能なJavaScriptエンジンを使用

- LTS版: 長期サポート版で、安定性を重視するプロジェクトにおすすめ

- 豊富なエコシステム: npmで何十万ものパッケージが利用可能

miseについて:

- 統一管理: 複数の開発ツールのバージョンを1つのツールで管理

- プロジェクト単位: フォルダごとに異なるバージョンを自動切り替え

- チーム開発:

mise.tomlで全員が同じ環境を構築可能

パッケージマネージャについて:

- npm: Node.js標準のパッケージマネージャ

- pnpm: 高速で効率的、このカリキュラムで推奨

- package.json: プロジェクトの設定と依存関係を記録

これらを使うことで:

- ✅ 異なるプロジェクトで異なるNode.jsバージョンを簡単に使い分けられる

- ✅ チーム全員が同じツールバージョンで開発できる

- ✅ 新しいメンバーの環境構築が簡単になる

- ✅ 豊富なnpmパッケージを活用できる

- ✅ モダンなWeb開発ツールが使える

最初は覚えることが多くて大変かもしれませんが、miseとNode.jsに慣れてしまえば、Web開発がとても効率的になりますよ。実際に手を動かしながら、少しずつ覚えていきましょう!

VS Code環境設定

この章では、Web開発に欠かせないエディタ「Visual Studio Code(VS Code)」について一緒に学んでいきましょう。VS Codeは無料で使えて、しかもとても高機能なエディタです。最初は設定が少し大変かもしれませんが、一度設定してしまえばとても快適に開発できるようになります。

学習目標

- VS Codeの基本的な使い方を覚える

- Web開発に便利な拡張機能を知る

- 効率的なコーディング環境を作る

- AI開発ツールとの連携方法を学ぶ

VS Codeってどんなエディタ?

VS Codeの魅力

VS Codeにはこんな素晴らしい特徴があります:

使いやすさ:

- Language Server Protocol (LSP): プログラミング言語のサポートが充実

- 豊富な拡張機能: 必要な機能を自由に追加できる

- TypeScript統合: マイクロソフト製なので、TypeScriptとの相性が抜群

- リモート開発: コンテナやクラウド環境でも開発できる

パフォーマンス:

- Electronベースながら軽快に動作(非常に最適化されています)

- 大きなファイルでも安定して動作

- メモリ使用量も効率的

VS Codeの画面構成を覚えよう

ワークスペースの構成

VS Codeの画面は、いくつかのエリアに分かれています。最初は覚えにくいかもしれませんが、慣れてしまえばとても使いやすいですよ。

キーボードショートカット

ファイル・ナビゲーション

# ファイル操作

Ctrl/Cmd + N # 新規ファイル

Ctrl/Cmd + O # ファイルを開く

Ctrl/Cmd + P # クイックオープン(ファイル検索)

Ctrl/Cmd + Shift + P # コマンドパレット

Ctrl/Cmd + W # タブを閉じる

Ctrl/Cmd + Shift + T # 最近閉じたタブを再度開く

# ナビゲーション

Ctrl/Cmd + G # 行番号で移動

Ctrl/Cmd + Shift + O # シンボル検索(関数・変数)

F12 # 定義へ移動

Alt + F12 # 定義をピーク表示

Ctrl/Cmd + - # 前の位置に戻る

編集・検索

# 基本編集

Ctrl/Cmd + / # コメントアウト

Ctrl/Cmd + [ # インデント減らす

Ctrl/Cmd + ] # インデント増やす

Shift + Alt + F # フォーマット

# マルチカーソル

Ctrl/Cmd + D # 選択した単語と同じものを次々選択

Ctrl/Cmd + Shift + L # 選択した単語と同じものを全て選択

Alt + Click # マルチカーソル

Ctrl/Cmd + Alt + Up/Down # カーソルを上下に追加

# 検索・置換

Ctrl/Cmd + F # ファイル内検索

Ctrl/Cmd + H # 置換

Ctrl/Cmd + Shift + F # 全体検索

Ctrl/Cmd + Shift + H # 全体置換

ワークスペース管理

# パネル・サイドバー

Ctrl/Cmd + B # サイドバー表示切り替え

Ctrl/Cmd + J # パネル表示切り替え

Ctrl/Cmd + ` # ターミナル表示切り替え

# エディタ管理

Ctrl/Cmd + \ # エディタを分割

Ctrl/Cmd + 1/2/3 # エディタグループ間移動

Ctrl/Cmd + Shift + E # Explorer表示

Ctrl/Cmd + Shift + G # Git表示

Web開発推奨拡張機能

コード品質・フォーマッター

Biome

{

"biome.enabled": true,

"editor.defaultFormatter": "biomejs.biome",

"editor.formatOnSave": true

}

- ESLint + Prettier の代替

- 超高速なリンター・フォーマッター

- Rust製で軽量

Git統合強化

GitLens

- インラインブレーム表示

- コミット履歴のリッチな可視化

- ファイル履歴とHeatmap

HTTP・API開発

AI支援開発

GitHub Copilot

{

"github.copilot.enable": {

"typescript": true,

"typescriptreact": true,

"javascript": true,

"javascriptreact": true

}

}

- AIによるコード提案

- コンテキストを理解したコード生成

- ドキュメント生成支援

開発効率化

言語サポート

Pretty TypeScript Errors

- TypeScriptのエラーメッセージを読みやすく整形

- エラーの原因と解決策を視覚的に表示

- 型エラーの理解を大幅に向上

TypeScriptのエラーメッセージは、初心者にとって理解しにくいことがあります。この拡張機能は、エラーメッセージを色分けし、構造化して表示することで、問題の把握と解決を容易にします。

特に複雑な型エラーや、ジェネリクスに関するエラーメッセージが読みやすくなり開発効率が向上します。

UI/UXサポート

Tailwind CSS IntelliSense

- クラス名補完

- カラープレビュー

- CSS値のホバー表示

まとめ

ポイント

この章で学んだ重要なことをまとめておきますね。

- VS Code: 無料で高機能なコードエディタ

- 拡張機能: 必要な機能を自由に追加できる仕組み

- IntelliSense: コード補完や型情報の表示機能

- 統合ターミナル: エディタ内でコマンドを実行できる機能

- デバッガー: コードの動作を詳細に確認できるツール

VS Codeを使うことで:

- ✅ 効率的なコード編集ができる

- ✅ 豊富な拡張機能で機能を拡張できる

- ✅ 統合開発環境としてすべての作業を一箇所で完結できる

- ✅ Gitとの連携でバージョン管理が簡単

- ✅ AI支援でコード作成が効率化される

最初は設定や拡張機能の選択に迷うかもしれませんが、まずは基本的な機能から慣れていき、必要に応じて少しずつカスタマイズしていくのがおすすめです。VS Codeは開発者にとって強力な味方になってくれますよ!

Git・GitHub基礎

この章では、Web開発に欠かせないGitとGitHubについて一緒に学んでいきましょう。Gitは最初は少し難しく感じるかもしれませんが、慣れてしまえばとても便利なツールです。気楽に読み進めてくださいね。

学習目標

- Gitの基本的な仕組みとバージョン管理について理解する

- GitHubを使って自分のコードを管理できるようになる

- ブランチを使った開発の流れを覚える

- チームでの開発に必要なPull Requestの使い方を学ぶ

Gitって何?

バージョン管理システム(VCS)

みなさんは、大切な文書やファイルを編集するとき、「保存するまえに念のためコピーを作っておこう」と思ったことはありませんか?Gitはそのような「ファイルの履歴管理」を自動的にやってくれる便利なツールです。

Gitの特徴

Gitには他のツールにない素晴らしい特徴があります。

- 分散型: チーム全員が完全な履歴を持つ(一人が消しても大丈夫!)

- 高速: ほとんどの操作がサクサク動く

- ブランチ: 並行開発がとても簡単

- 非線形開発: 複数人での開発に最適化されている

基本的な仕組み

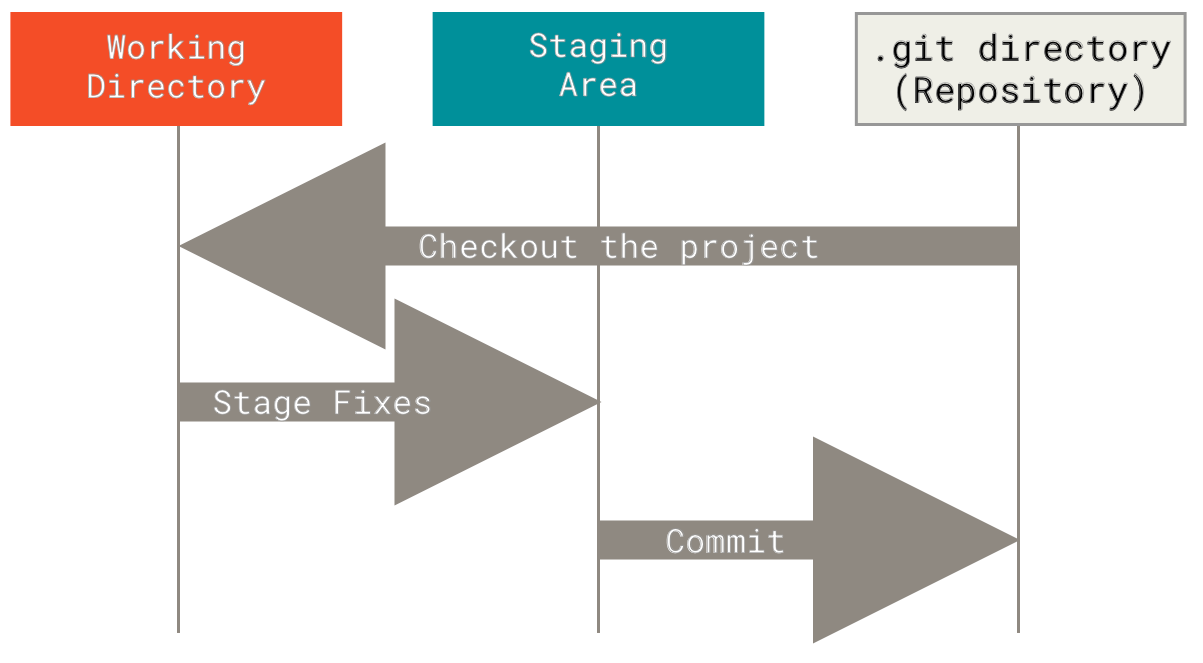

Gitには3つの重要な場所があります。最初は覚えにくいかもしれませんが、この図を頭に入れておくと後で理解が深まりますよ。

Gitの3つの領域

画像: https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-What-is-Git%3F より引用

- Working Directory - 作業ディレクトリ。ファイルやフォルダーの実体があります。ここでファイルを編集します。

- Staging Area - コミットする前に変更内容を一時的にまとめておく (ステージング) するための領域です。

git addすることで変更内容が「ステージング」として扱われます。 - Repository - あらゆる変更履歴を保存しておく保管庫。

git commitすることで「ステージング」にある変更内容が「メッセージ」とともに「コミット」に移されます。.gitディレクトリ内のファイルによって管理されます。この.gitディレクトリを同期 (push/pull) することによって共同編集を可能にします。

Gitをインストールしてみよう

それでは、実際にGitをインストールして使ってみましょう!お使いのOSに合わせて進めてくださいね。

Windows (WSL) ・Linux の場合

# Ubuntu/Debian の場合

sudo apt update

sudo apt install git

# CentOS/RHEL の場合

sudo yum install git

Windows (ネイティブ) の場合

# Git for Windows のインストール

# https://gitforwindows.org/ からダウンロードして実行してください

# または Chocolatey を使う場合(上級者向け)

choco install git

# または winget を使う場合(Windows 10/11)

winget install Git.Git

macOSの場合

# Homebrew でインストール(推奨)

brew install git

# Xcode Command Line Tools でも可能

xcode-select --install

最初の設定をしよう

Gitをインストールしたら、必ず最初に自分の情報を設定しましょう。これをしないとコミットができませんからね。

# あなたの名前とメールアドレスを設定します

git config --global user.name "あなたの名前"

git config --global user.email "your.email@example.com"

# デフォルトブランチ名を設定(最近は main が一般的です)

git config --global init.defaultBranch main

# エディタの設定(VS Codeを使う場合)

git config --global core.editor "code --wait"

# 設定の確認

git config --list

Note: GitHubで使用するメールアドレスと同じものを設定することをおすすめします。

基本的なGitの操作を覚えよう

それでは、実際にGitを使って作業をしてみましょう。最初は一つずつゆっくりと進めていきますね。

1. はじめてのリポジトリを作ってみよう

# 新しいプロジェクト用のフォルダを作ります

mkdir my-project

cd my-project

# Gitリポジトリとして初期化(これでGit管理が開始されます)

git init

# 最初のファイルを作ってみましょう

echo "# My Project" > README.md

git add README.md

git commit -m "Initial commit"

これで最初のコミット(保存ポイント)ができました!

2. 日常的な作業の流れ

普段の開発では、この3つの操作を繰り返します。慣れてしまえば自然にできるようになりますよ。

# ファイルを編集した後...

git status # 何が変更されたかチェック

git add . # すべての変更をステージング(次のコミットに含める準備)

git commit -m "新しい機能を追加" # コミット(保存ポイントを作成)

# 特定のファイルだけコミットしたい場合

git add src/index.js

git commit -m "index.jsを更新"

3. 履歴を確認してみよう

作業の履歴を見ることができます。これがGitの魅力の一つですね。

# コミットの履歴を見る

git log # 詳細な履歴

git log --oneline # 簡潔に一行で表示(見やすいです)

git log --graph # ブランチの分岐を視覚的に表示

# 変更内容を詳しく確認

git diff # まだコミットしていない変更内容

git diff --cached # コミット予定の変更内容

git show HEAD # 最新コミットの詳細

ブランチを使ってみよう

ブランチは、Gitの中でも特に便利な機能です。「元のコードを壊さずに新しい機能を試せる」と考えてください。

1. ブランチの基本操作

# 現在のブランチを確認

git branch # ローカルのブランチ一覧

git branch -r # リモートのブランチ一覧

git branch -a # すべてのブランチ

# 新しいブランチを作って移動

git branch feature/new-feature # ブランチを作成

git checkout feature/new-feature # ブランチに移動

# 上記を一度にやる(便利です!)

git checkout -b feature/new-feature

# さらに新しいGitでは(2.23以降)

git switch -c feature/new-feature

Note:

Gitはどうしてこんなに難しいの?

git add、git commit、git pushなど、バージョン管理するために覚えることが多くて大変ですよね。なぜこんなに複雑なのでしょうか? それは根本的に「Gitが解こうとしている問題が非常に複雑」だからなのです。もともとGitはLinus Torvalds氏によってLinuxカーネルのような大規模で分散したプロジェクトを効率的に管理するために開発されました。 Gitでは各開発者のマシンにコードすべてをコピーし、ローカルでも管理することが可能な分散型バージョン管理モデルを採用しています。 これは中央集権型バージョン管理モデルの SVN (Subversion) とは対象的で、開発者はオフラインでもあらゆる履歴にアクセスでき、また開発者の手で自由に履歴を操作できるように設計されています。 こうした分散型バージョン管理モデルはオープンソース開発のような大規模で分散したチームにとって非常に重要な特徴なのです。 Gitにはそのための仕組みが多く備わっており、そのトレードオフとして複雑になってしまっているのです。

2. ブランチ戦略について

チームで開発するときの基本的なパターンをご紹介しますね。

GitHub Flow(シンプルで推奨)

main ─────●─────●─────●─────

↗ ↓ ↗ ↓

feature ●─●─●──●─● ●─●──●─●

このやり方は:

mainブランチは常に安定版- 機能追加は

featureブランチで行う - 完成したら

mainにマージ

Git Flow(複雑なプロジェクト向け)

main ─────●─────●─────●─────

↗ ↓ ↗ ↓ ↗ ↓

develop ─────●─────●─────●─────

↗ ↓ ↗ ↓

feature ●───●───● ●───●

初心者の方はまずGitHub Flowから始めることをおすすめします。

3. ブランチをまとめよう(マージとリベース)

機能ができたら、メインのブランチに統合する必要があります。2つの方法があります。

マージ(Merge): 2つのブランチを合体させる

# feature ブランチの作業を main に取り込む

git switch main

git merge feature/new-feature

# マージコミットを作らない場合(きれいな履歴になります)

git merge --ff-only feature/new-feature

リベース(Rebase): 履歴をきれいに整理する

# feature ブランチを main の最新状態に合わせる

git switch feature/new-feature

git rebase main

# 履歴を整理したい場合(上級者向け)

git rebase -i HEAD~3

最初はマージだけ覚えれば十分ですよ。

GitHubを使ってみよう

GitHubは、Gitで管理しているプロジェクトをクラウド上で保存・共有できるサービスです。GitHubがあることで、チームでの開発がとても簡単になります。

1. リモートリポジトリに接続してみよう

# GitHubでリポジトリを作成した後、以下のコマンドで接続します

git remote add origin https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名.git

git push -u origin main

2. 基本的なGitHub操作

# 作業を同期する

git fetch origin # リモートの最新情報を取得

git pull origin main # main ブランチの最新を取得

# 自分の作業をアップロード

git push origin feature/new-feature

# 強制的にプッシュ(履歴を書き換えた場合など、注意が必要です)

git push --force-with-lease origin feature/new-feature

HTTPS vs SSH: GitHubとの接続方法は2つあります

- HTTPS:

https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名.git(ファイアウォールやプロキシの内側にいる場合でもアクセス可能) - SSH:

git@github.com:ユーザー名/リポジトリ名.git(GitHub CLIを使わずに設定可能)

3. GitHub CLI を使う方法 (おすすめ)

GitHub CLI を使うことでWebブラウザーを使ってより安全にHTTPSでアクセスすることができます。

Windows (WSL)・Linux でのインストール方法:

# Ubuntu/Debian の場合

sudo apt update

sudo apt install gh

gh auth login

詳しくは「gh auth login」をご覧ください。

別の方法: SSH鍵の設定

SSH鍵を設定することでGitHub CLIを使わずに設定することも可能です。

# SSH鍵を生成(初回のみ)

ssh-keygen -t ed25519

# 生成された公開鍵をGitHubに登録

# ~/.ssh/id_ed25519.pub の内容をコピーして

# GitHubの Settings > SSH and GPG keys で登録

# 接続テスト

ssh -T git@github.com

Pull Requestを使ってみよう

Pull Request(PR)は、GitHubでチーム開発をする際の基本的な仕組みです。「この変更をレビューしてもらって、問題なければメインブランチに取り込んでください」という意味ですね。

1. Pull Requestの基本的な流れ

# 1. 新しい機能用のブランチを作成

git switch -c fix/issue-123

# 2. 機能を実装してテスト

echo "新機能実装" >> src/feature.js

git add .

git commit -m "Fix #123: 新しい機能を追加"

# 3. GitHubにプッシュ

git push origin fix/issue-123

- GitHubのWebサイトでPull Requestを作成

- チームメンバーがレビュー

- 問題なければ

mainブランチにマージ

2. Pull Requestの具体例

## 概要

ユーザー認証機能を追加しました。

## 変更内容

- [ ] ログイン画面の実装

- [ ] JWT トークンの実装

- [ ] パスワードハッシュ化

- [ ] 単体テストの追加

## 確認方法

1. `npm run dev` で開発サーバー起動

2. `http://localhost:3000/login` にアクセス

3. テストユーザーでログイン確認

## 関連Issue

Fixes #123

レビューしやすいように、なぜこの変更が必要なのか、具体的に何を変えたのか、どうやって確認するのか書いておくと良いですね。

3. コードレビューのポイント

# レビュー前のセルフチェック

git diff main...HEAD --name-only # 変更ファイル一覧

git diff main...HEAD # 変更内容の確認

# コミット履歴の整理

git rebase -i main # squash、fixup等で整理

実践的なGitワークフロー

1. チーム開発での標準フロー

# 1. 最新のmainを取得

git checkout main

git pull origin main

# 2. 機能ブランチ作成

git checkout -b feature/user-profile

# 3. 開発・コミット

git add .

git commit -m "Add user profile component"

# 4. 定期的にmainをマージ(競合回避)

git fetch origin

git rebase origin/main

# 5. PR作成前の最終チェック

git log --oneline main..HEAD # 追加したコミット確認

# 6. プッシュとPR作成

git push origin feature/user-profile

2. 緊急修正(Hotfix)フロー

# production 環境の緊急修正

git checkout main

git pull origin main

git checkout -b hotfix/security-fix

# 修正・テスト

git add .

git commit -m "Fix security vulnerability"

# 即座にマージ・デプロイ

git checkout main

git merge hotfix/security-fix

git push origin main

git tag v1.2.1 # タグ付け

git push origin v1.2.1

高度なGit操作

1. 履歴の修正

# 最後のコミットメッセージを修正

git commit --amend -m "正しいメッセージ"

# 過去のコミットを修正(Interactive Rebase)

git rebase -i HEAD~3

# pick → edit でコミット選択し、修正後

git commit --amend

git rebase --continue

2. 変更の取り消し

# 作業ディレクトリの変更を破棄

git checkout -- filename.js

git restore filename.js # 新しいコマンド

# ステージングを取り消し

git reset HEAD filename.js

git restore --staged filename.js # 新しいコマンド

# コミットを取り消し

git reset --soft HEAD~1 # コミットのみ取り消し

git reset --hard HEAD~1 # すべて取り消し(危険)

3. 作業の一時保存

# 作業を一時保存

git stash push -m "作業中の変更"

git stash

# 一時保存した作業を復元

git stash pop

git stash apply stash@{0}

# 一時保存の確認

git stash list

git stash show stash@{0}

.gitignoreの活用

基本的な.gitignore

# 依存関係

node_modules/

venv/

env/

# ビルド成果物

dist/

build/

*.min.js

# ログファイル

*.log

logs/

# OS固有

.DS_Store

Thumbs.db

# IDE固有

.vscode/

.idea/

*.swp

# 環境設定

.env

.env.local

プロジェクト別例

React プロジェクト

node_modules/

build/

.env

npm-debug.log

.DS_Store

Python プロジェクト

__pycache__/

*.py[cod]

venv/

.env

.pytest_cache/

トラブルシューティング

よくある問題と解決方法

開発中によく遭遇する問題と、その解決方法をご紹介しますね。

1. マージコンフリクト(競合)が起きた場合

# マージで競合が発生したとき

git status # どのファイルで競合しているかチェック

# ファイルを手動で編集して競合を解決後

git add conflicted-file.js

git commit -m "競合を解決"

2. 間違ったブランチで作業してしまった場合

# 現在の変更を一時的に保存

git stash

# 正しいブランチに移動

git checkout correct-branch

git stash pop # 保存した変更を復元

3. プッシュできない場合

# リモートの最新情報を取得して統合

git fetch origin

git rebase origin/main

# または、マージで統合する場合

git pull --rebase origin main

セキュリティについて

機密情報の管理

大切なパスワードやAPIキーなどは、絶対にGitにコミットしないように注意しましょう。

# .env ファイルの例(機密情報を保存)

DB_PASSWORD=secret123

API_KEY=abcdef123456

# .gitignore に追加して、Gitが無視するように設定

echo ".env" >> .gitignore

ポイント

この章で学んだ重要なことをまとめておきますね。

- Git: ファイルの変更履歴を自動で管理してくれる便利なツール

- リポジトリ: プロジェクトの全履歴が保存される場所

- コミット: 作業の区切りとなる保存ポイント

- ブランチ: 元のコードを壊さずに新機能を開発できる仕組み

- GitHub: Gitで管理しているプロジェクトをクラウドで共有・管理できるサービス

- Pull Request: チームでのコードレビューと統合の仕組み

Git・GitHubを使うことで:

- ✅ コードの変更履歴を完全に追跡できる

- ✅ チーム開発での効率的な作業分担ができる

- ✅ 分散型による自然なバックアップが作られる

- ✅ Pull Requestでコードの品質を維持できる

最初は覚えることが多くて大変かもしれませんが、慣れてしまえばとても便利なツールです。実際に手を動かしながら、少しずつ覚えていきましょう!

React環境構築

この章では、現代のWebアプリ開発に欠かせない「React」の環境構築について一緒に学んでいきましょう。Reactは最初は少し難しく感じるかもしれませんが、コンポーネントという考え方に慣れてしまえば、とても効率的にWebアプリが作れるようになりますよ。

学習目標

- Reactの基本的な考え方とコンポーネントについて理解する

- Viteを使った最新のReact開発環境を作る

- シンプルなTodoアプリを作りながらReactに慣れる

- ビルドとデプロイの基本を覚える

Reactって何?

基本的な概念

React は、Meta(旧Facebook)が開発したユーザーインターフェース(UI)を作るためのJavaScriptライブラリです。「部品(コンポーネント)を組み合わせてWebページを作る」という考え方が特徴です。

Reactの魅力

- コンポーネントベース: UIを再利用できる部品として作成

- 宣言的なUI: 「どう表示するか」ではなく「何を表示するか」を記述

- 仮想DOM: 画面更新が高速で効率的

- 単方向データフロー: データの流れが分かりやすい

Reactの基本的な概念

Reactには押さえておくべき重要な概念がいくつかあります。ここでは最低限必要なものだけ紹介します。

Note: より詳しい内容はReact公式ドキュメント(日本語)で学べます。

1. コンポーネント

コンポーネントは、UIの一部分を担当する再利用可能な部品です。

// 関数コンポーネント(現在の主流)

const Welcome = ({ name }) => {

return <h1>こんにちは、{name}さん!</h1>;

};

「コンポーネント」という名前が難しそうに聞こえるかもしれませんが、入力(Props)を受け取り、出力として見た目(JSX)を返すただのJavaScriptの関数です。

Reactではこれを <Welcome name="太郎" /> のように使うことができ、画面上に「こんにちは、太郎さん!」と表示されます。

2. Props(プロップス)

親コンポーネントから子コンポーネントへデータを渡す仕組みです。

// Props - 親から子への値の渡し方

function Button({ text, onClick }) {

return <button onClick={onClick}>{text}</button>;

}

ただの関数の引数です。JavaScriptの関数なので文字列だけでなく数値や関数、オブジェクトなどあらゆるものを渡すことができます。

3. State(状態)

コンポーネントが持つ内部データです。useStateを使って管理します。

// State - コンポーネントの内部状態

import { useState } from "react";

function Counter() {

const [count, setCount] = useState(0);

return (

<div>

<p>カウント: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+1</button>

</div>

);

}

Viteによるプロジェクト作成

1. Viteとは

Vite(ヴィート)は、高速で軽量なビルドツール・開発サーバーです。

特徴:

- ⚡ 高速: ES modules とネイティブESMを活用

- 🔥 HMR: Hot Module Replacement

- 📦 最適化: Rollup ベースのプロダクションビルド

- 🔧 設定不要: ゼロコンフィグで開始可能

2. プロジェクト作成

# Viteでプロジェクト作成

pnpm create vite my-react-app --template react-ts

# プロジェクトに移動

cd my-react-app

# 依存関係インストール

pnpm install

# 開発サーバー起動

pnpm run dev

3. プロジェクト構造

my-react-app/

├── public/ # 静的ファイル

│ └── vite.svg

├── src/ # ソースコード

│ ├── assets/ # アセット(画像、CSS等)

│ ├── components/ # コンポーネント

│ ├── hooks/ # カスタムフック

│ ├── types/ # TypeScript型定義

│ ├── App.tsx # メインアプリコンポーネント

│ ├── main.tsx # エントリーポイント

│ └── index.css # グローバルCSS

├── index.html # HTMLテンプレート

├── package.json # 依存関係・スクリプト

├── tsconfig.json # TypeScript設定

└── vite.config.ts # Vite設定

TypeScript設定

Viteで作成されたプロジェクトには、既に最適な設定が含まれています。パスエイリアスを使いたい場合は以下を追加します。

// tsconfig.json

{

"extends": "@tsconfig/vite-react/tsconfig.json",

"compilerOptions": {

"baseUrl": ".",

"paths": {

"@/*": ["src/*"]

}

},

"include": ["src"]

}

# ベース設定のインストール

pnpm add -D @tsconfig/vite-react

Note Viteはtsconfig.jsonの

paths設定を自動的に認識するため、vite.config.tsでの追加設定は不要です。

基本的なReactアプリケーション構築

シンプルなTodoアプリ

型定義

// src/types/todo.ts

export interface Todo {

id: number;

text: string;

completed: boolean;

}

メインアプリケーション

// src/App.tsx

import { useState } from "react";

import type { Todo } from "@/types/todo";

function App() {

const [todos, setTodos] = useState<Todo[]>([]);

const [input, setInput] = useState("");

const addTodo = () => {

if (input.trim()) {

setTodos([...todos, { id: Date.now(), text: input, completed: false }]);

setInput("");

}

};

const toggleTodo = (id: number) => {

setTodos(

todos.map((todo) =>

todo.id === id ? { ...todo, completed: !todo.completed } : todo,

),

);

};

return (

<div className="app">

<h1>Todo App</h1>

<div>

<input

value={input}

onChange={(e) => setInput(e.target.value)}

placeholder="Add a new todo..."

/>

<button onClick={addTodo}>Add</button>

</div>

<ul>

{todos.map((todo) => (

<li key={todo.id} onClick={() => toggleTodo(todo.id)}>

<span

style={{

textDecoration: todo.completed ? "line-through" : "none",

}}

>

{todo.text}

</span>

</li>

))}

</ul>

</div>

);

}

export default App;

Note 実際のアプリでは、コンポーネントを分割して再利用性を高めます。上記は学習用の最小構成です。

React Hooks の基本

Reactには「Hooks」という機能があります。最もよく使う2つを紹介します。

useState - 状態管理

import { useState } from "react";

function Counter() {

const [count, setCount] = useState(0);

return (

<div>

<p>カウント: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+1</button>

</div>

);

}

useEffect - 副作用処理

import { useState, useEffect } from "react";

function UserProfile({ userId }: { userId: number }) {

const [user, setUser] = useState(null);

useEffect(() => {

fetch(`/api/users/${userId}`)

.then((res) => res.json())

.then(setUser);

}, [userId]); // userIdが変わったら再実行

return <div>{user?.name}</div>;

}

Note より詳しくはReact公式ドキュメントを参照してください。

ビルドとデプロイ

プロダクションビルド

pnpm run build # ビルド実行

pnpm run preview # ビルド結果の確認

環境変数

# .env.local

VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3001/api

// 使用例

const apiUrl = import.meta.env.VITE_API_BASE_URL;

Vercel デプロイ (任意)

npm i -g vercel

vercel --prod

Note VercelはViteプロジェクトを自動検出するため、設定ファイルは通常不要です。

トラブルシューティング

ホットリロードが効かない

# 開発サーバーを再起動

Ctrl+C

pnpm run dev

ビルドエラー

# 依存関係を再インストール

rm -rf node_modules pnpm-lock.yaml

pnpm install

参考リンク

まとめ

この章では、React環境構築の基本を学びました。

ポイント

- Vite: 高速な開発サーバーとビルドツール

- コンポーネント: UIを部品として作る考え方

- Props: 親から子へデータを渡す仕組み

- State: コンポーネントが持つ内部データ

- Hooks: 「画面に影響するデータ(状態)」を保存・更新するための

useStateが基本

Reactは最初は難しく感じるかもしれませんが、コンポーネントを作りながら慣れていくことが一番の近道です。まずは小さなアプリから始めて、少しずつ機能を追加していきましょう!

TypeScript導入

この章では、JavaScriptに型の安全性を追加してくれる「TypeScript」について一緒に学んでいきましょう。TypeScriptは最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、慣れてくるとバグが格段に減って、より安心してコードが書けるようになりますよ。

学習目標

- TypeScriptの基本的な考え方と型システムを理解する

- JavaScriptプロジェクトにTypeScriptを導入する方法を学ぶ

- 型を使ってバグを予防する方法を覚える

- 最新のTypeScript開発環境を構築する

TypeScriptって何?

基本的な概念

TypeScriptは、Microsoftが開発したJavaScriptの「型付き版」です。普通のJavaScriptに「型」という概念を追加することで、コードをより安全に、そして書きやすくしてくれます。

TypeScriptの魅力

- 早期エラー発見: コードを書いている段階でバグを発見できる

- 開発体験の向上: 自動補完やリファクタリング機能が充実

- コードがドキュメントになる: 型が仕様書の役割を果たす

- 大規模開発に強い: チーム開発でも安心してコードが書ける

- JavaScript互換: 既存のJavaScriptコードをそのまま使える

JavaScriptとの違い

| 項目 | JavaScript | TypeScript |

|---|---|---|

| 型システム | 動的(実行時に決まる) | 静的(事前に決める) |

| エラー発見 | 実行してみないと分からない | 書いている時点で分かる |

| 開発支援 | 基本的なもの | とても充実 |

| 学習コスト | 低い | 少し高い |

| ビルド工程 | そのまま実行可能 | コンパイルが必要 |

最初は少し大変かもしれませんが、慣れてしまえばJavaScriptには戻れなくなるほど便利ですよ。

TypeScriptの基本的な書き方

1. 基本的な型

プリミティブ型

// 基本型

let message: string = "Hello TypeScript";

let count: number = 42;

let isActive: boolean = true;

let data: null = null;

let value: undefined = undefined;

// 型推論(推奨)

let name = "Alice"; // string 型として推論

let age = 30; // number 型として推論

let isStudent = false; // boolean 型として推論

配列とオブジェクト

// 配列

let numbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];

let names: Array<string> = ["Alice", "Bob", "Charlie"];

// オブジェクト

let person: {

name: string;

age: number;

isStudent?: boolean; // オプショナルプロパティ

} = {

name: "Alice",

age: 30,

};

// より複雑なオブジェクト

let config: {

apiUrl: string;

timeout: number;

features: {

auth: boolean;

cache: boolean;

};

} = {

apiUrl: "https://api.example.com",

timeout: 5000,